コンクリート打放し仕上げ外壁の改修|ひび割れ部自動式低圧注入工法

ひび割れ部自動式低圧注入工法

外壁改修工事では、その仕上げの種類や劣化現象等の複合要因により、種々の工法が実施されていますが、当サイトにおいては標準工法として、4つの外壁改修工法を選定しています。

1.コンクリート打放し仕上げ外壁の改修

2.モルタル塗り仕上げ外壁の改修

3.タイル張り仕上げ外壁の改修

4.外壁シーリングの改修

こちらでは、コンクリート打放し仕上げ外壁の改修「ひび割れ部自動式低圧注入工法」をご紹介いたします。

工法のご紹介

1.改修範囲の確認

ひび割れ状況を確認し、改修範囲を決定する。

- 確認は目視及びクラックスケール等による。

- 改修範囲をチョーク等で明示する。

【使用する機材】

- クラックスケール

- スケール等

2.清掃

ひび割れに沿って汚れを除去し、清掃する。

- 幅50mm程度を清掃する。

【使用する機材】

- ワイヤーブラシ

- 皮スキ等

3.マーキング

注入孔位置のマーキングを行う。

- 注入孔位置をスケール等で測定し、 チョーク等で明示する。

- 注入孔間隔は、特記による。特記がなければ200~300mm間隔とする。

【使用する機材】

- スケール

- チョーク等

4.シール材の調整

使用するシール材に適合した調整を行う。

【使用する機材】

- はかり

- 混練具等

- EP45、ハイクイック、クラックシールⅠMS

5.エアロプレートの取付け及びひび割れのシール

注入孔位置にエアロプレートをシール材にて取付け、ひび割れをシール材で幅30mm、厚さ2mm程度に塗布し、確実にシールする。

- 裏面に注入材料が漏れるおそれのある場合は、監督員と協議し、裏面に仮止めシール材を行うかまたは流出しない粘度の注入材料を使用する。

- 仮止めシール材が2成分形の場合は、主剤と硬化剤を正確に計量し、均一になるまで混練りする。

【使用する機材】

- パテベラ

- EP45、ハイクイック、クラックシールⅠMS、エアロプレート、クラックシールバーセット(注射器型)

6.養生

器具張り付け材、シール材が硬化するまで適切な養生を行う。

- 衝撃を与えないようにし降雨等からも適切な養生を行う。

【使用する機材】

- 養生用具等

7.計量・混練

主剤と硬化剤を規定量に計量し、均一になるまで充分混練する。

- 挙動しないひび割れに使用する注入剤は、JIS A 6024の硬質形低粘度形、硬質形中粘度形とする。

- 挙動するひび割れに使用する注入剤は、JIS A 6024の軟質形低粘度形、軟質形中粘度形とする。(弊社取り扱い無し)

※可使時間内に使い切る量を計量する。

- はかり

- 混練容器

- EP20

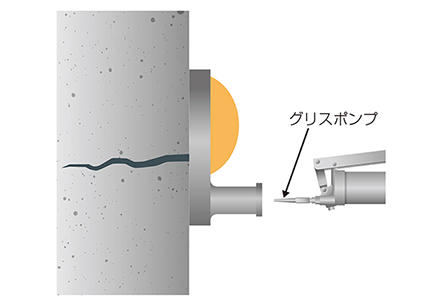

8.注入

エポキシ樹脂をグリスガンにてエアロプレートの注入口より注入する。

- エポキシ樹脂の注入量は特記による。

- 一般にひび割れ幅0.5mm未満は低粘度形を用い、0.5mm以上は中粘度形を用いる。

- 注入時は、シール部からの漏れをチェックし、注入器具内のエポキシ樹脂の減量状態を確認して、足りない場合は補充する。

【使用する機材】

- グリスガン

- エアロプレート

- クラックシールバーセット(注射器型)

9.注入量測定

各ひび割れ毎に使用した注入量を測定し、監督員に報告し、必要に応じて協議を行う。

10.養生

注入したエポキシ樹脂が硬化するまで注入器具を取り付けたままの状態で、衝撃や振動を与えないように養生する。

【使用する機材】

- 養生用具等

11.仕上げ

注入したエポキシ樹脂の硬化後、注入器具及びシール材を除去し、仕上げを行う。

【使用する機材】

- ディスクサンダー

- 皮スキ等

12.清掃

改修部以外に付着した汚れ等を除去し、清掃する。

【使用する機材】

- 皮スキ

- ワイヤーブラシ

- ディスクサンダー

13.自主検査

注入状態及び後片付けを確認する。

【使用する機材】

- 目視