✕ 閉じる

知識・Tips

2022年09月01日

「目の前のことからカジュアルに」当事者じゃない僕らが、社会課題に対してできること【特定非営利活動法人deleteC/代表理事 小国士朗さん】

認知症の方が働くレストラン「注文をまちがえる料理店」や、LGBTQの人たちと憩う温泉イベント「レインボー風呂ジェクト」など、社会課題と明るく向き合うプロジェクトを多数手がけてきたプロデューサー・小国士朗さん。なかでも、誰もががん治療の研究を応援できるソーシャルアクションプロジェクト「deleteC」は、継続的に力を入れてきた企画のひとつだ。企画のはじまりやこれまでの道のり、今後の展開などを小国さんに伺った。

(取材・文 菅原さくら/写真 金田邦男)

「Cを消す」というひらめきが、背中を押してくれた

NHKのディレクターからキャリアを始めた小国さんは、これまで「プロフェッショナル 仕事の流儀」や「クローズアップ現代」「NHKスペシャル」といった人気番組を手がけてきた。33歳で心臓病を発症してからは“番組を作らないディレクター”として、アプリ「プロフェッショナル 私の流儀」や動画配信サービス「NHK1.5チャンネル」などを企画。

現在はNHKを退局し、フリーのプロデューサーとして、その視点や独自の切り口を活かし、多くの企画を世に出し続けている。

deleteCプロジェクトが生まれたきっかけは、友人でQOLデザイナーの中島ナオさんだった。彼女は、乳がんでステージ4の状態だったが、髪の毛があってもなくてもおしゃれを楽しめるヘッドウエアブランド「N HEAD WEAR」などを立ち上げており、小国さんもそれらの企画に携わっていた。

「ある日、中島ナオから渋谷のカフェに呼び出されたんです。半年ぶりに会う彼女は『どうしても話したいことがある』と言って、壁際の奥まった席に僕を座らせました。そこで『私は、がんを治せる病気にしたいと思っています』と打ち明けられたんです。ついに言われてしまったか……と思いましたね。彼女の願いの“ど真ん中”がそれであることは、僕もわかっていた。でも、そこに取り組めるのは医師や研究者、製薬会社の方々、もしくは国であって、僕なんかにできることは何もないと思っていました。中途半端に手を出せる話ではないとわかっていたから、彼女に出会ってからずっと、その“本心”に触れないようにしていたんです。だけど、ステージ4という病状でもさまざまな挑戦を続けていく中島ナオの姿を見てきたし、はっきりと『がんを治せる病気にしたい』と口にしたその目を見て、あぁ本気なんだなと。僕もいよいよやらなくちゃ、と腹をくくりました」

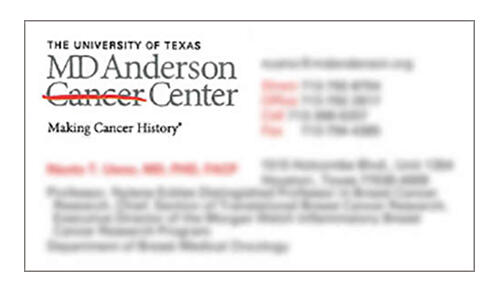

まるで昨日のことのように、小国さんは熱を帯びた口調で語る。deleteCの具体的なアイディアが思いついたのは、その日のうちだった。インスピレーションは、中島さんが小国さんと会う前日にたまたま出会ったという、医師の名刺から。「MD Anderson Cancer Center」という病院名の「Cancer(がん)」の文字に、赤い一本の取り消し線が入れてあった。

「それを見た瞬間に『そうだ、Cを消そう!』とひらめきました。たとえば、C.C.レモンからCを消して、ただのレモンに。CampusノートからCを消して、ampusノートにして売る。その売上の一部をがん治療研究に寄付できる仕組みをつくれば、誰もが買い物をするだけで、がんの治療研究を応援できるようになるじゃないかと。店頭でそんな商品を手にする自分の映像までが明確に浮かんで、これは面白いことになると感じました。自分には何もできないと思っていたけれど、この企画なら、僕だって少しは役に立てるかもしれない。自分にできることがあったと、初めてちゃんと思えたんです」

2018年11月2日。大きな転換点となる思いつきだったから、日にちまで鮮明に覚えているという。こうして「deleteC」プロジェクトは、産声を上げた。

脊髄反射の「いいね!」と、真剣ゆえの「できるわけがない」

最初のひらめきでプロジェクトの大枠は見えていた。けれど、そこから着地させていくことが難しい。企業名や商品名、ブランド名の大切なアイデンティティである「C」を消してもらうなんて、常識で考えれば絶対にNGだ。

「『がんを治せる病気にしたい』という願いは、人類共通のものだと思います。だからといって、企業が掲げる大切なロゴや商品名の“C”を消していただくこととは関係がない。そこは、理屈ではつながっていないんです。だからこそ『正しいことのためだから』と大義をかざすような説得はしないように気をつけていました。ご相談をしたとき、脊髄反射的に『いいね! やろう!』と言ってくださるような方々とまずはご一緒しよう、と決めていたんです」

もちろん、9割の企業には断られた。でも、1割の仲間が見つかればそれで充分だったと、小国さんは言う。とくに、プロジェクト初期に出会ったイケウチオーガニックとのコラボは、印象深い。

「イケウチオーガニックさんには『COTTON NOUVEAU(コットンヌーボー)』という人気商品があるんです。そこで『コットンヌーボーをオットンヌーボーにしたいんです!』とご相談をした。創業代表の池内計司さんは、それこそ脊髄反射的にOKを出してくださって、なんと翌日には、オットンヌーボーのタグの写真が届きました。僕たちがまだ輪郭を描いただけだったdeleteCプロジェクトに、はじめて色を塗ってくださる人たちが現れたんです。あれは本当に感激しました」

そうして参加企業は少しずつ増えていったが、小国さんたちは、思わぬ壁にぶつかることになる。寄付によって応援したいと考えていた医療者や研究者の一部の方に、プロジェクトを否定されたのだ。

「治療研究の最前線に立つ方々は、がんを治せる病気にするという願いの本当の難しさや重さを、誰よりもわかっていらっしゃいます。だからこそ『がんを治すだなんて軽々しく口に出してはいけない』と、厳しいご意見もいただきました。でも、当事者でもある中島ナオは、このプロジェクトを進めていく中で、そこに大きな希望を見い出していた。こんなにも誰もが関われて、がんの未来に可能性を感じられる活動はこれまでになかったと言うんです。だったら、最初のうちは受け入れてくれない方がいても、時間をかけて結果を積み重ね、いつかわかってもらえるようにしたいと思えました」

“みんなの力で”がんを治せる病気にするために

プロジェクト発足から半年ほどで、初めてのイベントを開催。deleteCプロジェクトは順調に歩みを進めていたが、同時に、中島さんの病状にも日々変化があった。勢いをつけて動き続けながら、一日も早く足場を固めることも欠かせない。

「僕はがん患者ではないけれど、33歳のときに心臓病で死にかけていて、死を意識せざるをえない状況にありました。中島の体調にも波があるし、『deleteCは、僕たちのどちらかがいなくなっても続く組織にしよう』とよく話していたんです。そこで、deleteCのミッション・ビジョン・バリューを考えました。プロジェクトの土台となる言葉を残しておかなくちゃいけないと、強く思ったんですね。それまでは『がんを治せる病気にするプロジェクト』だったのが『みんなの力で、がんを治せる病気にするプロジェクト』に変わったのも、そのとき。大切なのは“みんなでやること”だという実感も芽生えてきていて、改めて言葉にしたことで、自分たちの使命を再確認できました」

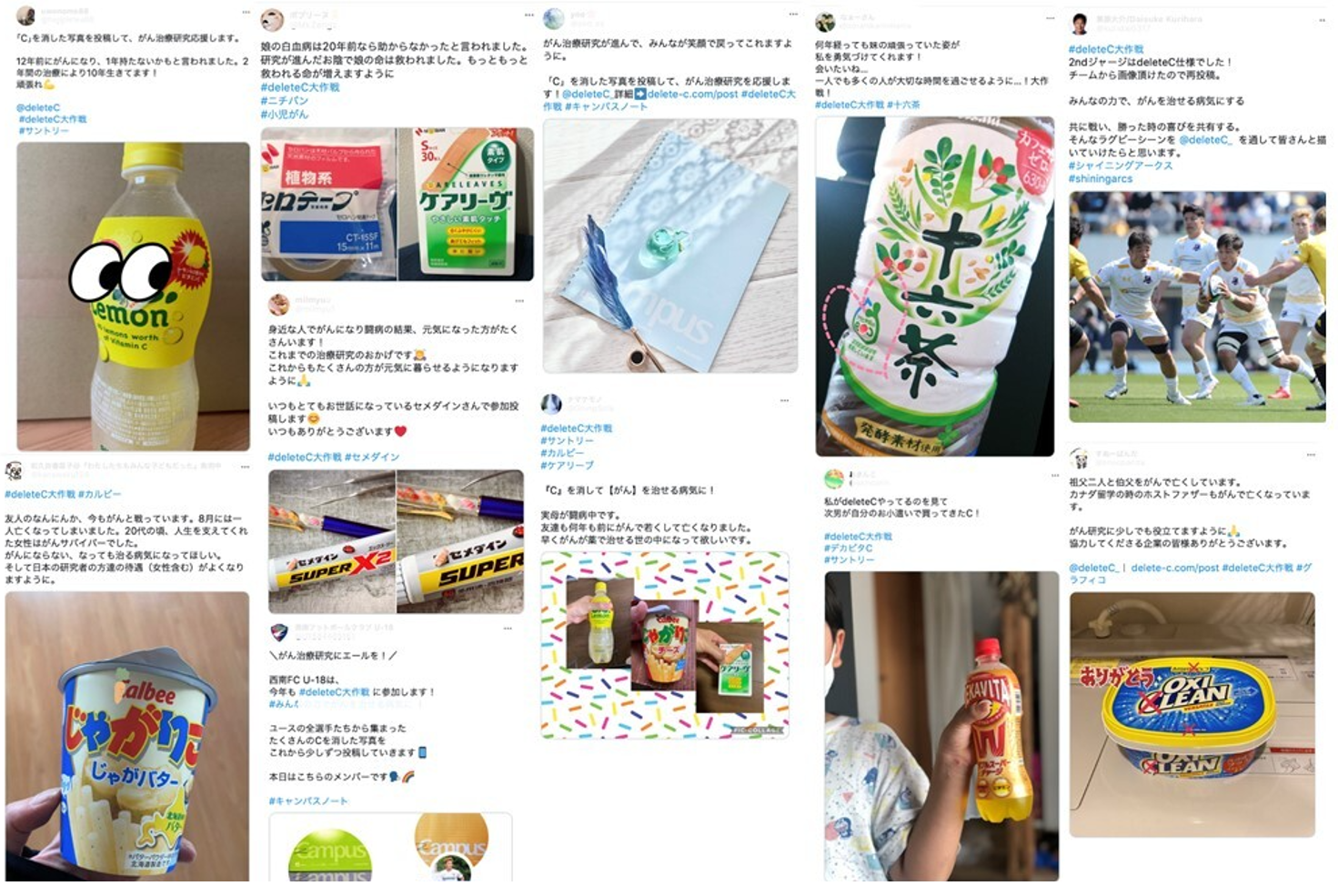

初年度には、サントリーのC.C.レモンからCが消えた商品を発売。集めた寄付金を医師・研究者にお渡しする授賞式イベント「deleteC HOPE」を通じて、手探りながらも集まった200万円を2人の研究者に贈った。最初のうちは「君たちにできるわけがない」といった研究者が「本当にやると思わなかった、すごい」と、称賛もしてくれた。その年の秋には、SNS投稿や拡散ががん治療研究への寄付になるSNSキャンペーン「deleteC大作戦」も生まれている。ユーザーがCを消した商品の写真を投稿すると、がん治療研究の寄付につながるという企画だ。

「続く2回目の授賞式が、中島ナオの登壇した最後のイベントになりました。その前からずっと病状が思わしくなかったけれど、中島があの場にいてくれて本当によかった。9月のdeleteC大作戦を通じて、人々の想いと寄付金を集め、年明けの授賞『deleteC HOPE』で研究者に渡すというdeleteCの“型”もできていました。ようやく、名実ともに“みんなの力で”活動できるプロジェクトになろうとしていたんです」

2回目の授賞式を終えた後、2021年4月に中島さんは亡くなった。そのときがきても歩みを止めないために、プロジェクトを立ち上げたときから備えていたつもりだが、現実は難しかったという。

「中島のような人がいたからこそ、deleteCには一本筋が通っていたんです。いま、自分が彼女と同じレベルでこの企画を推進できるかというと、全然そうはいかない。彼女がいなくなって迎えた2度目の『deleteC大作戦』では、自分達がどこを目指して進めたらいいのか一瞬わからなくなってしまって、Twitterのトレンドワード入りを目標にしていた時期もありました。でも、1ツイートやそれによる寄付金100円ももちろん大事なのですが、それよりも一人ひとりの想いやアクションを積み重ねていくことの方が、もっと大事なんですよね。やっぱり、deleteCの根幹にあるのは『みんなの力で』なんです。だから、その年のキャンペーンには『集まれ、想い』というスローガンを掲げて、すごくしっくりきました」

結果は、初回の2倍以上の想いが集まり、2万投稿を記録。参加企業も増え、これまでに2000万円以上の寄付金が集まった。ただ、大切なのは金額の多寡だけではない。「100億円集めることを目指すことも大事ですが、それよりも僕たちが目指すのは1億人が参加できる仕組みをつくること。それが僕たちの役目なんです。がんを治せる病気にするという願いを叶えるため、医療者でも研究者でもない僕らみたいな人が、気軽に参加できるように」と、小国さんはまっすぐな瞳で語る。

実際に、商品パッケージのCを消して、写真を撮ってシェアするというSNSキャンペーンには、老若男女を問わずさまざまな属性の方が参加した。

僕たちみたいに、当事者じゃない人間が動くことに意義がある

4年目となる今年は、次世代を担う高校生や大学生とも手を取り合いながら、そのアクションを広げていく準備中だ。自分が好きなものに情熱を注ぐ“推し活”の流行に乗って、好きな研究や研究者を応援する「推し研!」というアプローチも開始。「deleteC」を文化にしていくために何ができるか、最適な仕掛けや組織をつねに考えながら、前に進んでいる。

「いわゆる当事者じゃない人間は、がんを治せる病気にできたらそりゃあいいよねと感じていても、何をしていいかわからないし一歩目が踏み出せない。僕自身もそうでした。だけど、ほかの社会課題も含めて、僕たちみたいに当事者じゃない人間が動くことがとても大切だと思っています。だから、deleteCプロジェクトは『みんなの力で』やること、誰もが参加できることが、やっぱり大きなポイントなんです」

この数年、SNSを通じて誰もが参加できるイベントやキャンペーンが浸透していたことも、追い風になった。いいね!やリツイートが力になった事例や、企業のそうしたアクションが称賛される事例は、確かに増えている。

deleteCが大切にしている言葉は「あかるく、かるく、やわらかく」。がんという言葉がもつ「暗くて重くて硬いイメージ」をひっくり返したいと、中島さんが言いだした。この言葉は発明だと思ったと、小国さんは振り返る。がんにとどまらず、どの社会課題にも通ずるものがあった。

「最近はさまざまな企業が『CSR(Corporate Social Responsibility)』や『CSV(Creating Shared Value)』などに力を入れていますが、僕は、次にくるのは『CSA(Casual Social Action)』じゃないかなと考えています。社会課題をなんとかしようと思うと、理屈や大義が大きすぎて、押しつぶされちゃいそうになるときがあるけれど……目の前にできることがあるなら、もっと楽な気持ちでやってみたらいいと思う。ソーシャルアクションこそ、カジュアルに。そういう積み重ねから、世界は変わっていくんじゃないかなって考えています」

関連記事

タグ一覧