✕ 閉じる

ものづくり

2025年05月16日

焙煎機の代わりにレーザーカッターを——30歳でメイカースペースを始めてみた記録

あなたが初めて「工作」を体験したのはどこだろう? 家で紙コップを重ねたり、幼稚園や保育園で粘土をこねたり。図工室で絵筆を走らせ、技術室でトンカチを打つ。コンテストのために設計したり、苦戦しながらはんだを直したり——。多い少ないの差はあれど、誰しもどこかで何かを作る経験を重ねてきたはずだ。そして、そこにはきっと「場所」の記憶が紐づいている。

この記事は、ライターとして活動しながら、自分でものづくりのための場所を立ち上げた筆者が、その概要や現状を振り返っていくものだ。誰かとものづくりに取り組むことや、メイカースペースと呼ばれる場所に興味がある人にとって、役立つ情報を提供できれば幸いだ。

3Dプリンターがある空間との出会い

僕の暮らしにものづくりが色濃くなったのは、2012年に大学に入ってからだった。メディアアートに興味を持って学校を選んだものの、いざ何を作るか問われるとテーマがまるで浮かばない。だけど手を動かすのは好きだったので、当時日本で普及し始めたばかりの3Dプリンターに触れるゼミに入ることにした。レーザーカッターやカッティングマシン、デジタル刺繍ミシンなど、およそ人生で触れたことのない機械と出会い、わからないながらも格闘する毎日。パソコンを使うのは好きだけれど、手先が器用じゃない僕にとって、こうしたデジタルファブリケーションツールとの出会いは革命的なものだった。

最初の一年で作ったピンボールゲームと動物型チェア。

メイカースペースという働き口

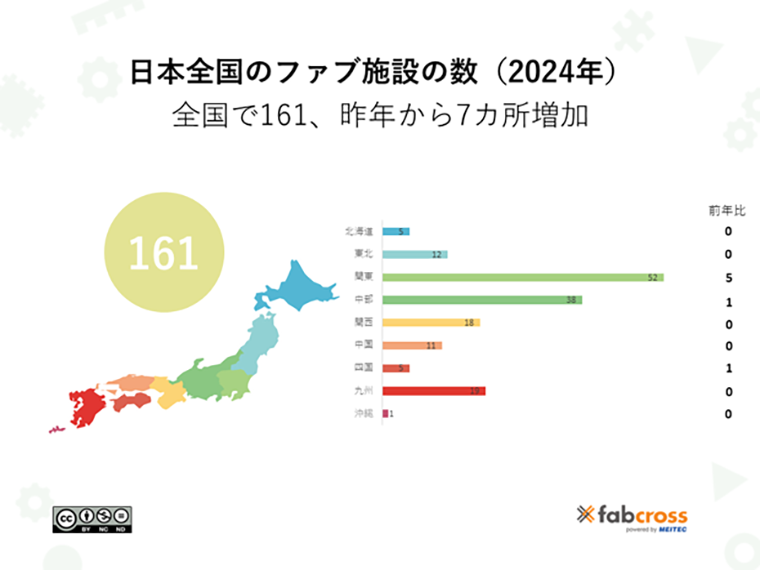

個人のデスクでもなく、企業や学校に閉ざされているわけでもない。一般の人も使えることから「市民工房」とも呼ばれる、ものづくりのための空間は「メイカースペース」や「ファブ施設」と総称される。プログラマー文化の色濃い「ハッカースペース」や、MITに端を発する「ファブラボ」など、種類もさまざまだ。とはいえ利用者の立場から見れば、喫茶店とカフェの違いで、どちらもコーヒーが飲めるけれどユーザー層や雰囲気が違うよね、くらいの認識で問題ないだろう。

Webメディア「fabcross」にて2024年12月19日に公開された記事より引用(WebArchiveのリンク)

ファブラボ栗山のWebサイトより引用

必要ないのにわざわざ始める理由

メイカースペースの運営に興味があるならば、上述の通り多くの選択肢が広がっているが、これから紹介したいのは、個人でメイカースペースを立ち上げる事例だ。場所選びから機材の選定、初期投資までをすべて個人でまかなうため、ややハードルは高くなる。

また誤解を恐れず言えば、ものづくりのための場所は、生活に不可欠なものではない。人はご飯を食べないと生きていけないが、自分でものを作らなくても生活には困らない。そのため、メイカースペースの運営は、わかりやすい価値の訴求や明快なビジネスモデルとは結びつきにくい。

「お金を儲けたい」という動機よりも、自分がすでに活動していて、その楽しさをさらに広めたい、他の人や地域を巻き込んでいきたい——そうした想いを持っている人でなければ、なかなか取り組みにくい領域と言えるだろう。

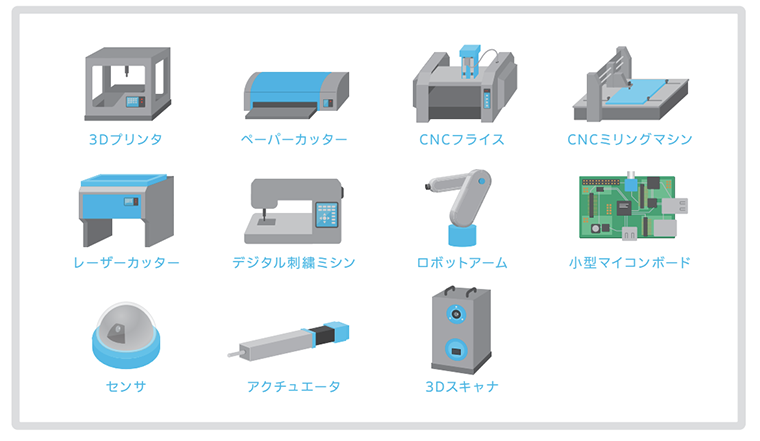

機材と場所を考える

いざ始めるとなったら、まずはどんな機材を揃えるかを考える必要がある。何を用意しても構わないが、一つの目安として「ファブラボ標準機材」がある。これは、世界中のファブラボで共通して導入されている機材の指標で、3Dプリンター、レーザーカッター、CNCミリングマシン、カッティングマシン、電子工作ツールなどが挙げられる。

総務省情報通政策研究所「ファブ社会の基盤設計に関する検討会報告書」(平成27年)より引用

もちろん、機材だけではメイカースペースは始められない。運営には場所も必要だ。工作には少なからぬ騒音が伴うため、近隣への配慮が不可欠になる。粉塵が出るタイプの工具を使うなら、作業空間を区切る間仕切りも必要になるだろう。そして「空間の大きさが作れるもののサイズを決める」という原則も、頭に入れておきたい。

そんな理想的な空間が都合よく見つかるとは限らないが、僕の観測範囲では、ある程度の広さを確保しているメイカースペースは、他人とシェアしたり、空き家を活用したり、親族が遺した建物を使ったりと、偶然に近い“出会い”によって生まれているケースが多いようだ。

墨田区の忘れ去られた街中で

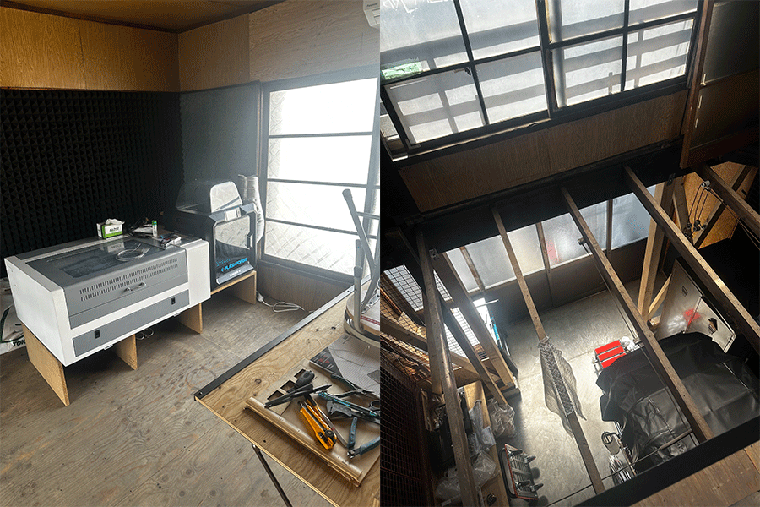

京島共同凸工所のワークスペース。

ものをつくると、街と親しくなる

京島共同凸工所をオープンしてから1年半。僕はメイカースペースの存在が日常にある暮らしをしてきたが、実際には3Dプリンターはおろか、AdobeのソフトやPC操作すら、必ずしも当たり前ではない日常の在り方を知った。

ラボに興味を持ってくれる人の多くは、「ものづくりのための手段」よりも、むしろその先に実現したい空間やイベントに興味を向けていた。たとえば、自分の店の看板を作りたい、オリジナルグッズを作ってみたい、といったように。そうした声に耳を傾け、一緒に手段を探り、ともに手を動かしていくことが、いつしか自分の役割になっていった。

コワーキングスペースで使うマグネットホルダーを3Dプリントしたり、卓球台やお店に貼るステッカーを切り出したり。

新しくできる建物の看板を、中の照明や配線まで含めて経験させてもらったこともあった。

街のあちこちで看板やグッズをつくることは、そのお店に顔を出すきっかけにもなった。新しく引っ越してきたこの街で、ものづくりを通じて知り合いが増え、また別の人たちを紹介してもらうループが続いていく。街での暮らしを彩るものとして、自分のスキルが役立つのは、とても嬉しいことだった。

独立系スペースだからこそ、良い意味で私的に利用する

ラボの運営にはある程度の中立性も求められるが、それだけでは飽きてしまうかもしれない。公的なサービスでないからこそ、自分の好きなプロジェクトに取り組めるのも、個人経営のメイカースペースならではの特権だ。自分で揃えた機材と環境をフル活用して、好きなものをつくり、仲間と分かち合おう。

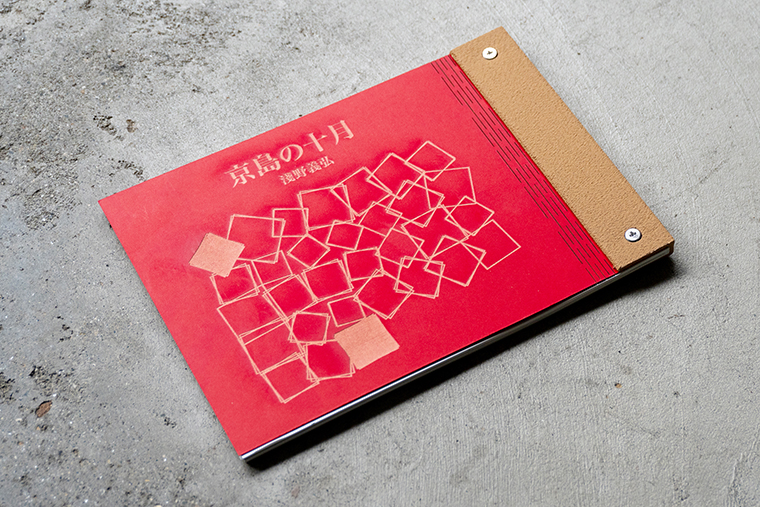

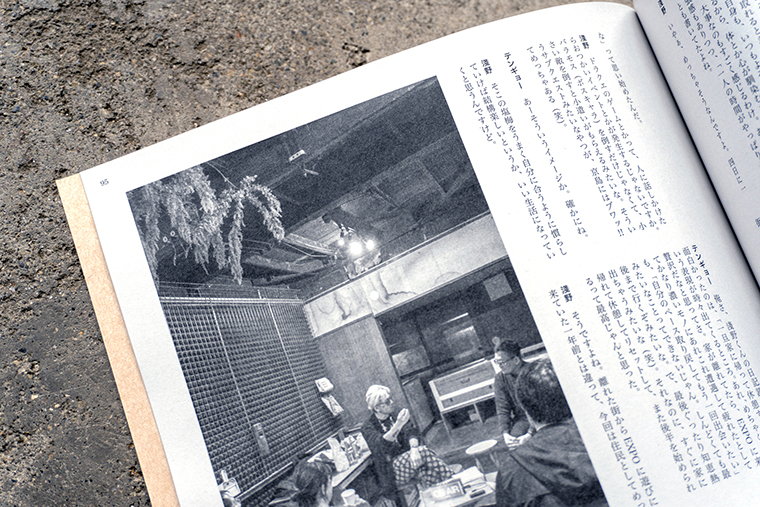

街の人のみならず、古くからの友人知人が来てくれたり、偶然ふらりと立ち寄った人たちとの出会いも起こる。自分とは異なる興味をシェアした結果、街をじっくり探検した記録を本にしたり、3Dプリントで植木鉢を作品化したりと、新たな作品作りやコラボレーションにも派生していった。

おそらく、こうしたものづくりは僕一人では実現し得なかった。メイカースペースを開いたことで、街やそこで暮らす人々と出会い、新たな興味や創作意欲が掻き立てられる。ただの機材貸しというビジネスではなく、ものづくりを介して他者と交わりながら新しい何かを生み出すこと。メイカースペースを運営する魅力は、きっとここに集約されるのだろう。

これからも、暮らしに根ざした場所で

2023年8月にオープンした京島共同凸工所だが、2024年4月からは小休止し、数百メートルだけ場所を移して再始動することになった。建物を借りて運営している以上、こうした外部要因による変化は避けられない。もしそれを避けたければ、もっと気合を入れて土地を探したり、条件付きで別の物件を借りるなどの工夫が必要になるだろう。

2025年現在、工作機械の価格が落ち、電子レンジくらいの値段で3Dプリンターを買えるようになった。モデリングも造形も、気軽にオンラインで注文できる時代に、わざわざ場所を持つことの理由を考えずにはいられない。飲食店や喫茶店、毎日の生活に欠かせない店や施設が並ぶなか、そうした産業と横並びで捉えられるのもまたリアルな現実だ。

喫茶店は飲み物をサーブする。ではメイカースペースは何を提供するのだろう? 毎日ものを作る人はそう多くない。でも、生活のハレやケの場面で、ものづくりは力を発揮する。メイカースペースとはつまり、日々の暮らしの延長線上にある存在なのだ。街の人の声に耳を傾けること。生活をつぶさに観察すること。こうした営みの先に価値が生まれることを、あらためて心に留めておきたい。

もしかしたら、場所なんか持たずに、自分の部屋を充実させた方がいいのかもしれない。だけれども、僕の暮らしは確実にメイカースペースの存在によって広がってきたし、それがない自分の姿は想像できない。恩返しというわけではないけれど、デジタルファブリケーションや、街へのささやかな貢献として、無理なく、楽しく続けられる道を模索したい。また5年、10年と続いた先で振り返る機会を持てたら幸いだ。

ライター:淺野義弘

1992年長野生まれ。大学で3Dプリンタに出会いのものづくりの楽しさを知る。

ライターとして取材執筆に励みながら、墨田区で自分のファブ工房「京島共同凸工所」を運営中。

X(Twitter) https://x.com/asanoQm

個人サイト(リットリンク) https://lit.link/asanoQm

関連記事

タグ一覧