✕ 閉じる

ものづくり

2025年06月30日

元ヤンキー→英語漬け生活からのNYで3Dプリントと出会う——革新的な造形美で世界に挑む加藤大直の半生

米国の名門美大を卒業し、NYでデザイナーとして勤務した後に帰国した加藤大直さん。10年以上に及ぶ3Dプリンター業界での経験を経て独自の技術を開発し、ISSEY MIYAKE(イッセイミヤケ)との協業で革新的なマネキンを生み出しました。

自社ブランド「130(ワンサーティ)」では軽量かつ強度のある美しいインテリア製品で注目を集め、海外展開も視野に入れています。デザインと技術の融合で、歴史に爪痕を残すプロダクトを追求する挑戦者の半生を取材しました。

革新的3Dプリント技術で世界に挑むマグナレクタ

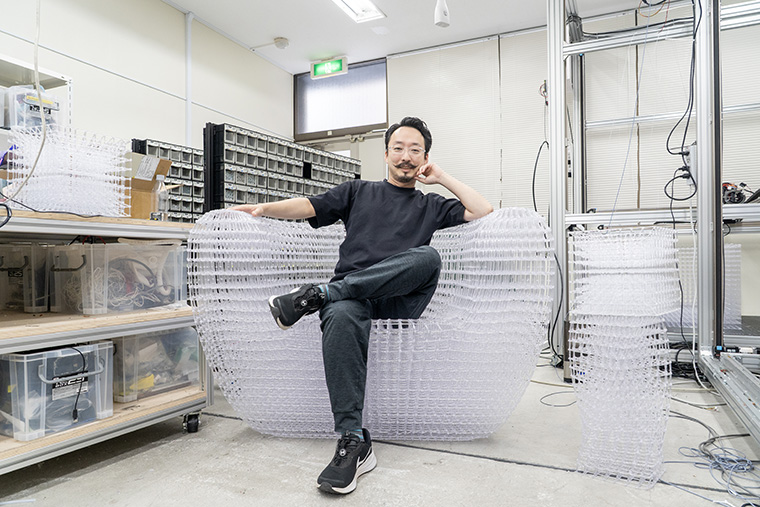

東京に拠点を構えるマグナレクタは、革新的な3Dプリント技術で注目を集めているスタートアップです。一般的な樹脂を層状に積み上げる従来の方式とは異なり、透明な樹脂を棒状に射出してフレームのように組み合わせる独自技術を開発。軽量でありながら驚くほどの強度を持つ製品を生み出しています。

自社ブランド「130(ワンサーティ)」を立ち上げ、ISSEY MIYAKEとの協業から生まれた革新的なマネキンは、従来品の約4分の1となる5kgという軽さを実現。マネキンを持ち上げるたびにぎっくり腰に悩まされていた店舗スタッフからも高い評価を得ています。

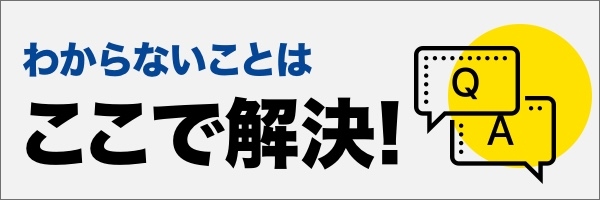

この技術はマネキンだけでなく、テーブルやスツールなどのインテリア製品へと展開し、在京FM局のDJブースやMetaの日本オフィスエントランスにも採用。透明感のある美しい格子状の造形は「映える」と話題になっています。そして2025年4月、世界屈指の家具・インテリアの祭典「ミラノ・デザインウィーク(ミラノ・サローネ)」に出展し、目の肥えた欧州の業界関係者を唸らせることに成功。この出展をきっかけに海外大手企業との商談も実現し、世界展開への扉を開きつつあります。

パソコン好きの10代と、最初の挫折

1984年、東京の代々木・千駄ヶ谷で生まれました。父親は歯医者で、弟も歯医者になりました。子供の頃は近所で普通に遊んでいましたね。特別なことはしていなかったけど、パソコンが好きでした。プログラミングはわからなかったけど、父親が使っていたMacでゲームをして遊んでいました。

11、12歳くらいからCGに興味を持ち始めました。六角大王※やShade 3Dを触っていたのを覚えています。あの当時はパソコン雑誌の付録としてハッキングツールからフリーソフトまで色々詰まったCD-ROMが封入されていて、片っ端から試してましたね。高校1年くらいからは自作PCにも手を出していました。当時はBTOなんてなかったし、自作の方が格安でした。秋葉原と新宿のヨドバシで部品を揃えれば、6〜8万円で組めました。でも、いかがわしいソフトを入れるとHDDがダメになって、泣きながらOSを入れ直すということを何度も繰り返していましたね。

※六角大王…1992年から96年にかけて開発されていた国産3DCGソフトウェア

高校は波乱万丈でした。最初入った高校は全然合わなくて1ヶ月で中退してしまいました。その1年後に単位制の高校に入り直しました。そこはかなり特殊な学校で、「超絶ヤンキー」か「超絶引きこもり」しかいない場所でした。僕はゲームセンターに入り浸りの生活で、どちらかというとヤンキー側。当時は金髪オールバックでした。勉強はほとんどしなかったので、普通の大学への進学は望めるわけがありませんでした。

高校3年生の進路面談で、たまたま1人、おしゃれな男子がいて、「絵を描きたいから藝大(東京藝術大学)に行きたい」と言っているのを聞いて、「えっ、それかっこいいな」と思ったんです。それで高校卒業後、藝大に強い美術予備校に入りました。そこは本当にレベルが高くて、絵が上手い人しかいない。スタートが遅かった僕は、朝から晩までひたすらデッサンを描く日々でした。

当然ながら藝大には受かるはずもなく、もう1年浪人かなと思っていた矢先、親族から「石川県の金沢に変わった学校があるから受けてみたら」と言われたんです。

それを知ったのは2月後半、大学の受験シーズンもほぼ終わりかけた時期に受験をしました。それがKIDI PARSONS(KIDI)※という、外国人しかいないような専修学校でした。面接に行ったら、学校長がフランス人、グラフィックの先生がロシア系アメリカ人で、英語での面接でした。その当時は英語ができなかったので「日本語でいいですか」と頼んで、なんとか合格しました。それが2004年のことです。

KIDI PARSONS…かつて石川県金沢市にあった専門学校。アメリカのパーソンズ美術大学 との提携により1992年に「金沢国際デザイン研究所」設立。卒業時に編入試験に合格すれば、パーソンズ美術大学の次学年に編入できる制度があった。2009年に閉校している。

金沢で英語漬けの生活から、ニューヨークへ

KIDIは非常にスパルタな学校でした。1学年16人という小さな学校で、授業も課題もすべて英語。授業についていけなくて脱落する人もいて、僕の同級生で卒業したのは11人だけでした。毎週3日くらい徹夜をするほど課題の量が多く、遅刻も許されません。単位を1つでも落とすとアウトという厳しさです。そんな状況もあって、1限目に誰かが教室にいなかったら、そいつの家まで起こしに行くくらいの密な関係でした。

夜には学校が閉まるので、みんな揃って外で課題制作をするのも当たり前でした。学校の近くにある自販機の明かりを頼りに、真冬でも外で作業することもありました。真夜中に学校の駐車場でシリコンを混合したり、朝9時のプレゼンに間に合わせるために徹夜で準備したり。それでも2年目には香港からパーソンズ校の査定員が来て、3分ピッチで作品を評価され、2006年に僕はパーソンズ美術大学に進学することになりました。

パーソンズ美術大学…アメリカ・ニューヨークにあるアートとデザインの私立大学。ファッション分野で著名な世界3大スクールに数えられ、卒業生にはアメリカ現代絵画の巨匠エドワード・ホッパーやノーマン・ロックウェル、トム・フォード、マーク・ジェイコブズ、アレキサンダー・ワンなどトップクラスのファッションデザイナーを輩出している。

パーソンズに入る前に、大学が運営する英語学校に2ヶ月通わなければなりませんでした。その英語学校をパスしないと本校に入れないんです。学生ビザがまだ下りていなかったので観光ビザで2ヶ月通い、何とかパスしました。

本校に入ったらKIDIの比じゃないくらい厳しかったです。留学生は現地の学生より多くの単位を取らなければならず、寝る時間もほとんどありませんでした。授業は非常に厳しく、5分でも遅刻したらイエローカードがつき、2回遅刻したら単位を落とされる。課題未提出もアウト。僕は途中から編入したので、他の学生よりもキツかったと思います。

NYは常に緊張する環境で、アメリカにいるときは常に戦闘モードでした。最初の日から「お前の作品はクソだ」と同級生に平気で言われ、メンタルをボコボコにされました。「いつか見返してやる…!」と思って、必死に授業に食らいついていたのを覚えています。最終的には、クラスメイトとも仲良くなりましたけどね(笑)。

パーソンズでの3Dプリンターとの運命的な出会い

僕がパーソンズに入った頃、3Dプリンターはまだ一般的ではなく、そもそも「3Dプリンター」という言葉もあまり浸透していませんでした。工房に置いてある機械を最初に見たとき、「これは何?」と思ったのを覚えています。使い方を教わって初めて出力したときの感動は今でも忘れません。データがあれば何でも立体的に作れるんです。しかも精度が本当に良くて、反り返りも全くない。

課題制作の中で何度も3Dプリンターを使う機会があり、徐々にその可能性に取り憑かれていきました。CGでデザインしたものが実際の形になる喜びはたまらなかった。とにかく「データさえあれば何でもできる」と思ったんです。それは私のものづくりに対する考え方を根本から変えました。

卒業する頃には、「3Dプリンターがあれば自分のデザインを全部形にできる」という確信がありました。でも卒業式の後、自分のロッカーに行ったら作品が全部捨てられていて。すごくショックだったんですが、幸い頭の中とパソコンにはデータが残っていました。CGは得意だったので、レンダリングはなんとかなる。でも実物が必要でした。学校のプリンターはもう使えないので、自分で買おうと思いましたが、当時の卓上型3Dプリンターは200〜300万円もしました。奨学金でなんとかやりくりしていた自分に手が出るわけがありません。

そんな中、校内に貼られていたチラシで「RepRap」という自作3Dプリンターの存在を知りました。400ドルで作れるというのでチャレンジしてみましたが、工学的な知識がある前提のマニュアルで苦労しました。その後、隣のブルックリンでMakerbotという会社が立ち上がったことを知り、彼らの初期モデルも入手しました。できる品質は学校の3Dプリンターと比べるとかなり落ちましたが、それでも自分専用の3Dプリンターを持てたことに感動しました。

ニューヨークでの就職と帰国

先輩に誘われて、アイリッシュ系アメリカ人の建築デザイン会社に入りました。2009年、ちょうどリーマンショックの直後だったので建築の仕事は本当に少なかった時代です。入った会社も人員を削減した直後で、僕とボス、アジア系の経理とデザインを兼任している人しかいない状態でした。

でも良かったのは就労ビザが取れたこと。アメリカで働けるビザを取得できたのは大きかったです。仕事は事後処理や更新作業がほとんどでしたが、不況下でもマンハッタンの富裕層相手の仕事もあり、SOHOの店舗デザインなどのCGをたくさん作っていました。3年ほどそこで働いて、27、28歳で日本に帰国しました。

帰国を決めた理由ですか?ニューヨークのデザインは商業デザインがメインで、プロダクトの寿命が短い。「デザインってこんなものなのか?」という疑問が湧いてきました。もっと長く使ってもらえるデザインをしたいと思い、年齢的にも日本市場では中堅社員くらいの年代になっていたので、日本でちゃんとデザインしている会社に入りたいと思いました。

帰国後の模索と3Dプリンター活動

日本に帰ってきてからは、まずポートフォリオ作りに集中しました。1年くらいかけて自分の作品集を完成させ、中途採用で真面目なプロダクトデザインの会社や建築デザイン会社に入りたいと思っていました。ただ、就職活動の準備をしている間も、3Dプリンターへの情熱は冷めていませんでした。相変わらず、自作3Dプリンターの面白さにのめり込んでいましたね。

そんな中、3Dプリンターを自作してテレビに出る機会がありました。NHKと民放に出演して、「卓上で3Dプリンターを作った」ということで話題になりました。ちょうどその頃はMakersムーブメントが始まったばかりの時期で、自分で物を作る文化が注目され始めていた頃です。

親に頼んで手回しの切削機を買ってもらい、金属加工を始めました。ノズルやヒートブロックを自作するために、真鍮にマイクロドリルで穴を開けていたんです。後に家の近くの旋盤工場に依頼するようになりましたが、初期は全て手作業でした。

自作3Dプリンターで最初の会社を起業

その活動の中で知り合った仲間と共に、自作3Dプリンターの製造販売を行う「GENKEI」という会社を立ち上げることになりました。

当時は3Dプリンターを自社で製造・販売をしている会社なんて、国内にはほとんどなかったんですよ。自作ワークショップをやっていた頃は、自分で3Dプリンターを作れるとは認知されていませんでした。GENKEIの初期は、3Dプリンターの販売と自作キットの提供が中心でしたが、後に完成品の3Dプリンターも手掛けます。低価格化が一気に進み、中国企業が本格的に参入した頃から市場がレッドオーシャン化して、早々に撤退を決めました。

その後、方向転換してシステム開発やロボット開発など、いわゆるSIer(システムインテグレーター)のような受託開発企業になっていきました。大きい3Dプリンターの開発や特殊素材を使った金属の3Dプリンターなど、産業用途にシフトしていきました。

その頃の活動は、3Dプリンター関連以外はほとんど「黒子の仕事」です。表に出る仕事をしていなかったので、ビジネスとしての持続可能性に疑問を感じるようになりました。受託開発は自分たちにとってリソースを食い潰すだけで、先が見えないビジネスモデルだったんです。

マグナレクタの設立と新たな挑戦

2017年、こうした課題を解決するために新会社「マグナレクタ」を設立しました。プラットフォームやマザーサービスのような自社サービスを作らないと、食い潰されて死んでしまうと思っていました。

そこで自分がデザイン出身という原点に立ち返り、「自分が顧客に還元できるものは何か?」を考えました。エッジの効いた技術を保ちながら、自社サービス化する方法を模索していたんです。

マグナレクタになってからも受託開発は続けていましたが、その中でISSEY MIYAKEのトルソー開発を4年かけて研究していました。初めは横尾忠則さんのブルゾンのマネキンを作ったのですが、それはまだ従来の積層式3Dプリンターでした。

知り合った2016年頃、宮前さんはコレクションデザイナーとして忙しい時期だったので、何か具体的な話に発展することはなく、「いつか一緒に研究開発できたらいいね」という話をしていました。その後、一時期連絡が途絶えましたが、数年後にまた連絡を取り合うようになりました。

最初はトルソーを木材フィラメントで3Dプリントする試みからスタートし、その後2019年頃から横尾忠則さんのマネキンの話が具体化してきました。2020年にはマネキンとして提供を開始しましたが、まだ展示会用のマネキンで、実店舗には設置されていませんでした。というのも、店舗スタッフが毎日着せ替えるようなマネキンにするには、毛羽立ち(バリ)、強度、軽さなど多くの課題がありました。そこでそれまで採用していたFFF方式の3Dプリントをやめ、新しい造形方式を模索するようになりました。

トップランナーのお墨付きを得た技術

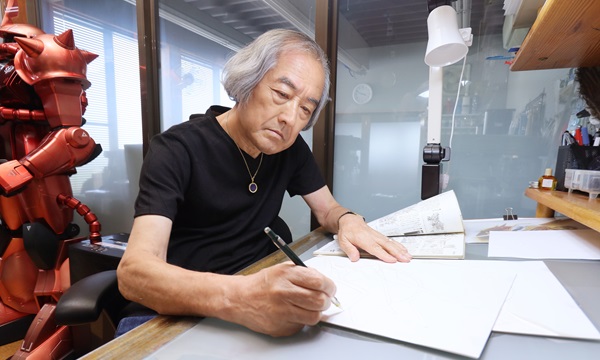

取材の1週間後に控えている中国での展示会に向けてテーブルを造形中。造形技術の大部分は企業秘密だが、長年にわたって加藤さんが培った3Dプリント技術の知見が結集している。

新しい造形方式の開発には本当に苦労しました。棒状で出して積み上げていく方式を研究し、鳥かごのような形のものを試作して、そこで方向性を見出しました。この新方式に舵を切ってから3年ほどかかりました。棒状の出力は既に先行して取り組んでいる方もいましたが、僕たちのように人が乗ったり座っても壊れない強度や、バリや毛羽立ちが無く服にダメージを与えないような造形技術を実装できたのは、今のところ僕たちだけです。

機材だけでなく、アルゴリズムやソフトウェア、いわゆる「スライサー」と呼ばれるものも自社開発しました。ライノセラスのグラスホッパーでは自分たちの作りたいものができなかったので、スライサーを独自開発し、さらにそのスライサーを作るソフトも開発するという、鶏と卵を同時に作るような開発過程でした。

一方で工業製品になりすぎると美しさが失われるので、手工芸的な要素も残しました。遠目で見るとグリッド状に見え、近くで見るとキラキラした表情があり、見る距離によって印象が変わります。

従来のマネキンは重いもので20キロ以上あり、スタッフがぎっくり腰になるリスクもありました。私たちのマネキンは全身で5キロ程度と軽量で、強度も十分。ISSEY MIYAKEの方たちからは「これで店舗で使えます」と言ってもらえたことが、ブランド化への大きな一歩でした。

もしそのGoサインが出なかったら、ブランド化していなかったかもしれません。これが私たちにとって大きな自信になりました。

新しい3Dプリント技術で世界へ進出する

今年のミラノ・デザインウィークは大きな挑戦でした。出展準備は本当に大変でしたが、「130」として出展し、現在は2つのラインで事業を展開しています。一つは受託制作として店舗用の什器やマネキンなどを制作しています。もう一つは家具とインテリアの自社製品です。

ミラノ・デザインウィークに出展する目的は、家具・インテリア・建築の世界は欧州がメインステージなので、そこに出ないと話が始まらないからです。

大手の家具メーカーやデザイナー事務所のようにクライアントが見つかればいいなという思いがありました。実際に複数のプロジェクトが進行中で、展示の終了後に担当者が来日して僕たちのオフィスでの商談が実現したり、収穫はたくさんありました。

これからも開発をしながら新しい挑戦も続けていくつもりです。毎年出展し続けて、欧州の経済圏に入り込んでいくことが重要だと考えています。そのために国内外でのクライアントワークと自社製品販売を継続していきます。今夏には自社運営のECサイトもローンチする予定です。

僕たちのやっていることは、単に製品を作って市場投入するのではなく、技術とアート・デザインを結集したものがどこにハマるのかを探る旅でもあります。薄利多売の量産品から高額な一点ものまで、市場は幅広いですが、どの市場に着地できるかを考えています。

最終的にこれがどこまでデファクトスタンダードになるのか、歴史にどこまで爪痕を残せるのか——それが僕のライフワークだと思っています。小さな組織だからこそ、歴史に爪痕を残せるはず。ベースにあるのは生産技術で、コストも計算できているので、投資に見合った成果を出せないということはありません。

技術ドリブンで始めた事業が、デザインの頂点にいるISSEY MIYAKEの眼鏡にかなったことで、間違っていなかったという自信も得ました。マネキンの開発から始まった関係は、僕たちのブランドアイデンティティの形成に大きな影響を与えています。

当初3Dプリンター開発から始まった活動は、今では多様な領域に広がっています。でも根底にあるのは、常に「ゼロからイチを生み出す」という思いです。誰も見たことのないものを作り続けていくこと、それが僕の原動力であり、これからも追求していきたいことです。

技術の進化とともに、僕たちの造形方法も進化していくでしょう。しかし、美しさと機能性を両立させるという根本的な考え方は変わりません。これからも世界中の人々に驚きと感動を与えるような製品を生み出していきたいと思います。パーソンズで3Dプリンターと出会ってから今日まで、紆余曲折はありましたが、自分の進むべき道はこれだと確信しています。今後も技術と美しさの融合を追求しながら、世界に通用するプロダクトを生み出していきます。

※オフィス以外の写真の提供:マグナレクタ

※オフィス以外の写真の提供:マグナレクタ

越智岳人(おちがくと)

編集者・ライター / 個人クリエイターからスタートアップや大企業に至るまで、製造業を中心に取材。

2025年にWebメディア「FabScene(ファブシーン)」を立ち上げ、編集長として運営に携わる。

関連記事

タグ一覧