✕ 閉じる

ものづくり

2025年03月24日

初心者も感激!高専ロボコン2024「ロボたちの帰還」をOBとYouTubeで振り返る

| ーーお知らせーー |

| 今年は、初の公開収録! |

| 【観覧募集】高専ロボコン2025をふりかえる会【2026年1月開催】 |

| ぜひお越しください! |

誰もが一度は聞いたことがあるであろう「ロボコン」。なかでも高専ロボコンという大会がある。筆者はテレビで放映されていたような、学生たちが頑張っていたような、そんなフワッとしたイメージしかありませんでした。

このたび、高専ロボコンのスポンサーを務めるセメダイン主催の「2024年の高専ロボコンをYouTubeで振り返る会」に同席しました。解説者として2名のロボコンOB(花守拓樹さんと酒井文也さん)、そしてもう一人、ロボコン初心者としてデイリーポータルZでヘボコン(技術力の低い人限定ロボコン)等に携わる安藤昌教さんをコメンテーターに迎え、高専ロボコンについての基礎からアツい話まで全力で見ていきたいと思います!

この記事はこんな人におすすめ!

● ロボコンは名前だけ知っている

● ロボットやメカが好き

● 面白いアイディアや発明に興味がある

● 高専(高等専門学校)に興味がある

● 高専ロボコン2024の見所や名勝負を知りたい

● 高専ロボコン卒業生として、新しい関わり方を探している

● 自分はむしろ文系だと思う

高専ロボコンって何? 2024のテーマは「ロボたちの帰還」

安藤:ロボコンの中にも色々な種類があるんですね。高専ロボコンというのはどういう位置付けなんですか?

花守:高専ロボコンは全国58校の高専を対象に開催される、ロボットの競技大会です。全国高等専門学校連合会とNHKなどが主催していて、8つの地区大会と国技館で行われる全国大会がテレビ放送されるのが特徴ですね。1988年から始まり、2024年は37回目の開催となりました。

酒井:正式名称は「アイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト」で、その名の通り、チームごとにゼロから作り上げるアイデアが重要なポイントです。競技内容は毎年変わり、「風林火山 ロボット騎馬戦(2007年)」「らん♪ RUN Laundry(2019年)」といった趣向を凝らしたテーマが用意されています。ルールの公開から半年ほどでロボットを設計・製作し、地区大会を勝ち抜いたチームが11月の全国大会に臨みます。

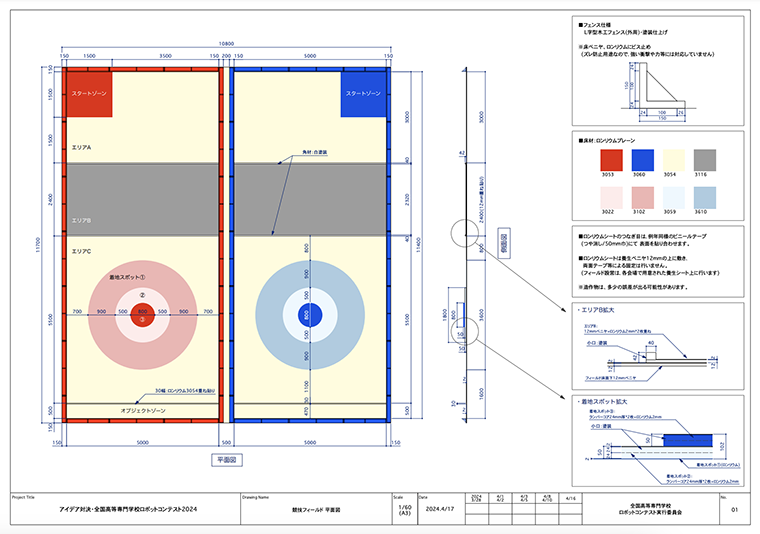

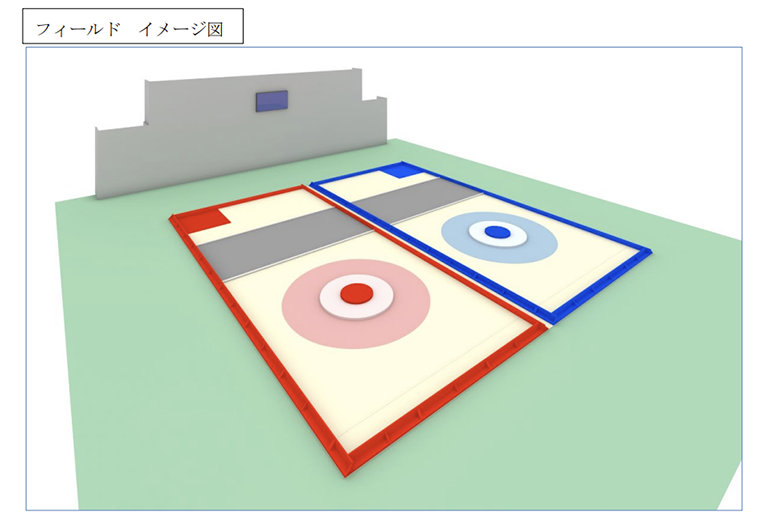

2024年の競技テーマは「ロボたちの帰還」。「ある星のサンプルを回収して、それを地球に送り届けること」をイメージしたミッションです。実行委員会が公開しているフィールド図面と、競技のイメージ映像を見てみましょうか。

※競技のルール説明/イメージ映像

花守:この映像では「月にでもいるのか」ってくらい、だいぶ理想的な動きをしていますね(笑)。選手達はルールを読みこんでよく解釈し、ゼロからアイデアを考えロボットを完成させなければいけません。実際にどんな戦いになったのか、実際の試合を見てみましょうか!

難攻不落!3段階のミッションをクリアせよ!

花守:2024年の競技は3ステップに分けられます。

・ロボット1がロボット2を投げて、エリアCに「着地」させること。

・ロボット2がエリアCでオブジェクトを「回収」すること。

・回収したオブジェクトを、ロボット1に「届ける」こと。

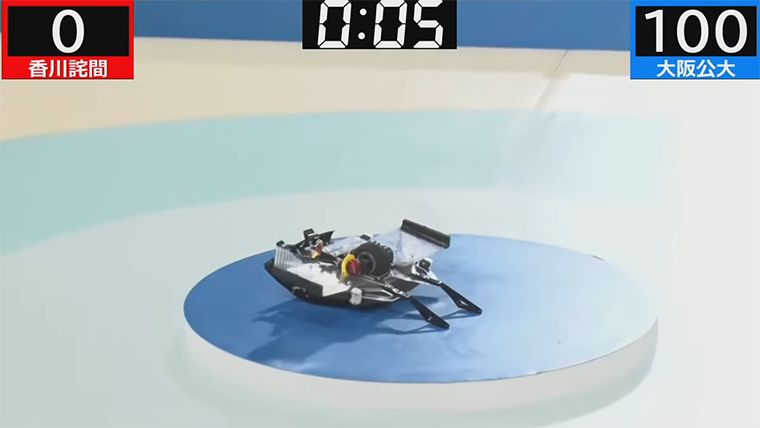

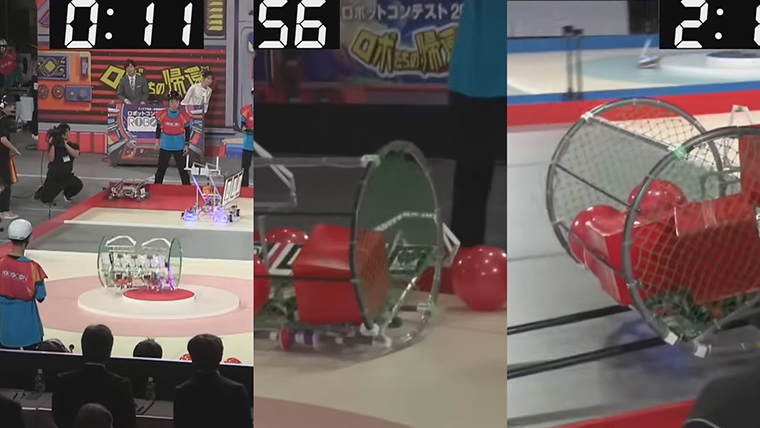

これらをどのように達成したのか、香川高専(詫間)のロボットを見てみましょう。

花守:うまく中心に「着地」したので100点獲得です。着地位置が外側にずれるたび、100、40、10、1点と点数が下がっていくので、この時点で勝負が決まってしまうこともあるんですよ。さて、続いては着地したロボット2がオブジェクト(ボールとボックス)を回収していきます。香川高専(詫間)のロボットはスコップのような機構ですくい上げ、ボールもボックスも関係なく回収していますね。

安藤:なるほど。まさに、最近話題になった月面探査機SLIMのピンポイント着陸を彷彿とさせる競技内容ですね! ただ、さっき隣のチーム(大阪公立大学高専)は最初にすっごく小さなロボットのようなものを投げていたんですが、アレもロボット2としてカウントされるんですか?

酒井:ふふふ。解釈が分かれるところですよね。そのあたりは実行委員会が公開する「ルールブック」と「FAQ」に書かれているので、じっくり読んでみましょうか。

ルールブックを読み込み、FAQで不安をつぶす

安藤:ルールブックには、今まで話してくれたことが文章でまとまっていますね。「ロボット2は自らの動力を使用せずに、あくまでもロボット1の動力でロボット1から完全に離れた後に、エリアCに到達すること。また、ロボット1が一度に飛ばせるロボットは1台とし、エリアCに着地したら、次のロボット2を飛ばすことができる」と。

・ボールまたはボックスを回収して持つ機能を有する。

・ボールを投げる、蹴るなどして直接エリアAまで届ける機能を有する。

・ボックスを直接エリアAまで届ける機能を有する。

・ボールを投げる、蹴るなどして直接エリアAまで届ける機能を有する。

・ボックスを直接エリアAまで届ける機能を有する。

安藤さんが気にしていた大阪公大の小さなロボットにも、よく見るとモーターやタイヤなど、自分自身で動いたり、オブジェクトを運ぶための機能がついていますよね。条件を満たしている以上「ロボット2」として認められるので、着地すれば点数になるし、続けて他のロボット2を投げ込むこともできるんです。

安藤:なるほどなぁ……!あと「ロボット2はエリアCに着地して活動を開始する。着地した後、ロボット2は分離、パーツを切り離す、などしてもかまわない」ともありますが、ロボット2がパーツを切り離すというか、中から小さなロボット2が動き出すようなパターンもありますよね。これは分離と明確に区別されるのでしょうか……?

Ⅲ‐2. 得点 Q12:定義を満たしたロボット2が「保持機構」と「ジャンプ機構」に分離して、ボックスを保持した「保持機構」のみがエリアAに戻ってきた場合、得点は認められますか?

A12:「保持機構」のみでロボット2の定義を満たせれば得点となります

A12:「保持機構」のみでロボット2の定義を満たせれば得点となります

Ⅳ‐2. ロボット(サイズ・重量・仕様)・エネルギー制限・非常停止スイッチ Q4:ロボット2の定義を満たしたロボット2が、分離、またはパーツの切り離しを行うことによって、定義を満たさなくなった場合は反則になるのでしょうか? A4:反則とはなりません。ただし、定義を満たさなくなったロボットがボックスを持ち帰っても得点は認められません。

酒井:選手達はFAQを活用しながら、自分たちのアイデアが実現できるかどうか、グレーゾーンを明確にしていくんです。ただし内容は全校に共有されるので、自分たちの戦略が透けないように、あからさまな質問は避けるなどの盤外戦のような趣もあるんですよ。

妨害するよりアイデアを膨らまそう

安藤:2つのチームが一緒に競技に挑戦していますけど、相手チームを妨害してもいいんですかね?

花守:他の年のルールでは「相手に得点されないようにゴールを塞ぐ」「相手の進路を妨害する」などが考えられますが、今年のようにフィールドが分離されている場合は自分たちの競技に集中すべきでしょうね。ルールの範囲内で妨害できることもありますが、勝ちにつながりにくいことも多く、最強の戦法というわけでもないんです(笑)。相手を妨害する時間を、自分たちのために使うという考え方も大切です。

酒井:過去には「箱を積み上げ、一番上の箱の色のチームにポイントが入る」というルールに対し、自チームの箱を積むのではなく、相手チームの箱の色をペンキで塗り替えようとしたロボットがありました。結局試合ではそれほど有効に働かなかったのですが、それ以降「フィールドを汚損・破損する行為は全面的に禁止」というルールが加わりました。「試合の展開は変えられなかったけど、ルールを塗り替えた」ことで有名です(笑)。

花守:全体的に少し点数が上がる、くらいで変化に欠けてしまいそうですし、どのチームも相当苦労しているので同じ競技はやりたくないと思います(笑)。過去の高専ロボコンと似たテーマのものは出ないし、その年のルールに全力で挑んだ人たちにしかわからない楽しさや苦しさがあるので、去年と比べて難しい/優しいといった評価にもあまり意味がないんです。

酒井:高専ロボコンの正式名称に「アイデア対決!」とあるように、高専ロボコンが大事にしているのは選手たちのアイデアなんです。また、番組として放映されることが前提なので、ビジュアル的な面白さも考慮されています。競技のルールを考える側は、選手を縛り過ぎず、かといって画一的にもなり過ぎず、良いアイデアが生まれるように苦心しているようですね。

求められるのはシビアな操作と判断力

その難易度から地区大会では0点のチームも続出したという「ロボたちの帰還」。全国大会に参加したチームの中から、うまく課題を解決したロボットを見ていきましょう。

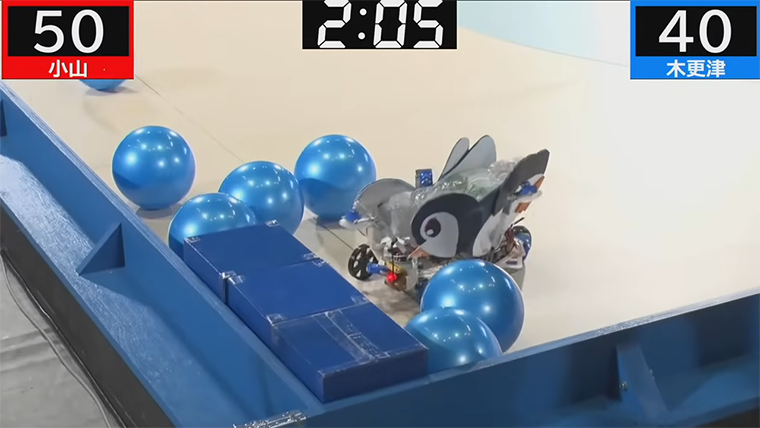

安藤:小山高専「折れ!モモンガールズ」VS 木更津高専「きさぺん越冬隊」の試合は、どちらも動物モチーフのロボットたちがオブジェクト回収のために動き回っていますね。ミッションの内容もイメージしやすい、王道のアプローチですね。

酒井:どちらのチームもオブジェクトを持ち帰る際には、後から来たロボット2が作った坂道を活用していますね! 小山高専は坂道に仕込んだ機構でボールを投げた後、モモンガ型のロボットがボックスを抱えて坂道から飛び立とうとしています。関東甲信越地区大会での映像を見てみましょう。

安藤:ウォー!!!ボールが入った!モモンガは惜しい!

花守:映像でこれだけ興奮してたら、リアルの会場では気絶しちゃいますよ(笑)! 坂道ジャンプ式にはトップスピードでの操縦が求められるようで、かなり難しいみたいです。ロボットを操作して正しい位置に導くのは、想像以上に難しいんです。

酒井:なんとか伸ばした橋を渡りきり、見事ミッションコンプリート! と思いきや、よく見るとエリアAに完全に入っていない状態で止まってしまいました。審判に宣言すればリトライ(ロボットが故障や不具合で競技続行不可能となった場合、メンバーが修理や調整を行える制度)もできるのですが、タイムロスも起こってしまう。後から聞くと、オブジェクトを受け取るロボット1もうまく操作できない状態だったらしく、かなり判断が難しい場面だったと思います。

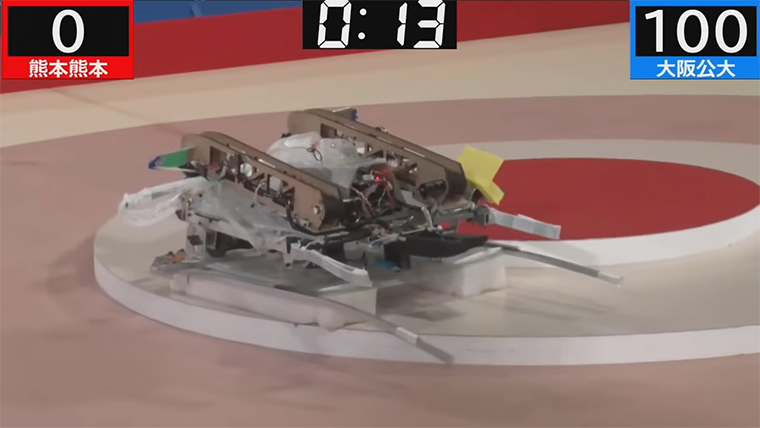

酒井:そして、対戦相手の大阪公大も一度帰還に失敗していたのですが、素早くリトライを宣言して再開し、逆転勝利を収めました。熊本八代と大阪公大は、去年も戦っていた因縁の対戦で、会場中が息を呑んで見つめていましたね。レベルが高い試合になればなるほど、選手たちのオペレーションや現場の判断が重要になるんです。

出オチじゃない! ユニークなアイデアを形にする技術が光る

惜しくも全国大会出場とはならなかったチームのうち、発想が優れたプロジェクトが紹介される「エキシビション」では、さらに個性的なロボット達が登場しました。

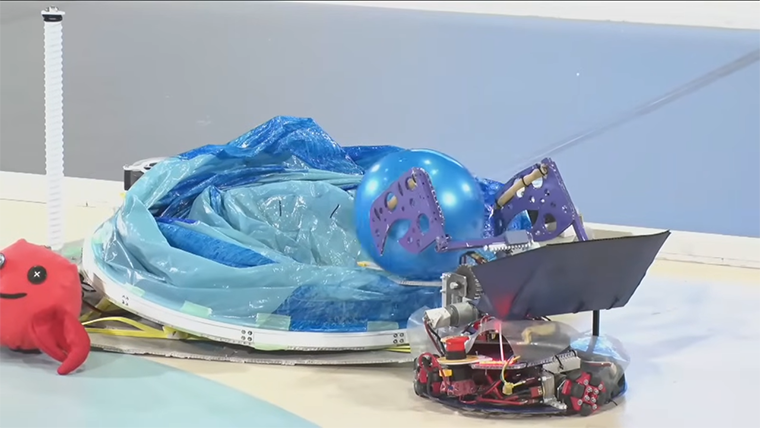

花守:沖縄高専の「はいさい!ヤドカリーズ」(リンク)は、たくさんのヤドカリロボットがボールを運ぶのですが、エリア1への届け方が独創的でした。ボールを載せたチューブ状の風船を空気で膨らませ、十分な高さになった状態で倒すという発想です。動きはゆっくりですが、とても堂々としているし、ボールをしっかり保持するために風船の構造も工夫されています。

酒井:沖縄高専は正統派のロボットを作るチームだったのですが、近年はアイデア満載のユニークなロボットが増えています。ギミックの奇抜さだけで終わらず、しっかり点数が取れるように作りきる姿勢が素晴らしいですね。

5:50:17-

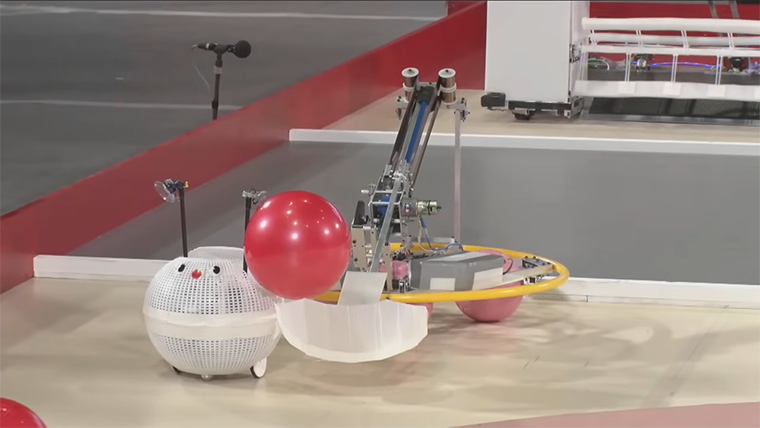

酒井:長野高専「まるくあり隊」のロボットはコロコロと丸くて可愛らしいですね。組み合わせたザルがそのままタイヤの役割を担い、糸を緩めて開くとボックスも包み込めます。ボール回収用のロボットは吸盤でくっつける方式で、こちらも目や鼻がついていてキュートでした。

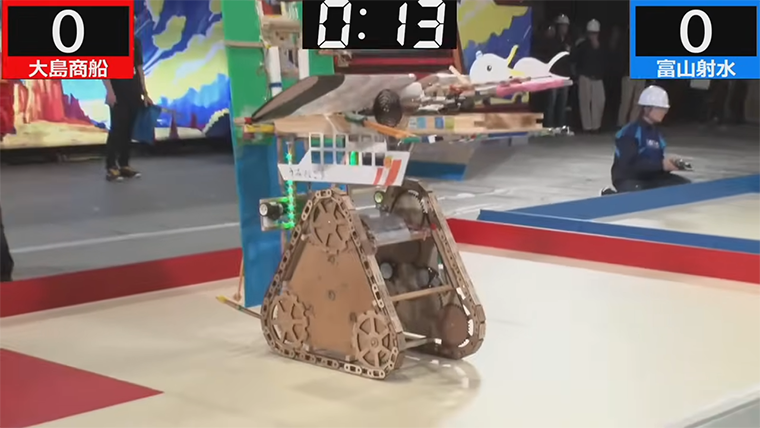

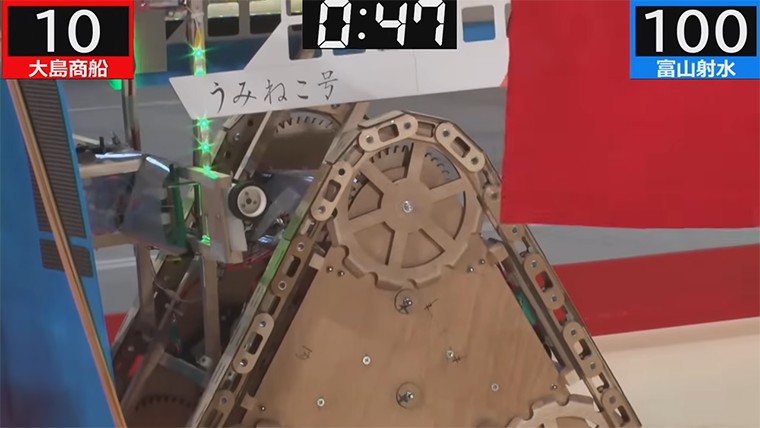

花守:ロマンがあったロボットと言えば、大島商船高専の「カモメ漂流記」も欠かせません(リンク)。伝統的に木材を使っている学校で、湿気や部品同士の摩擦など特有の苦労もあるはずですが、それを押し切る覚悟が感じられました。

酒井:木製のキャタピラで動いて、ボウガンのように太いゴムでカモメを飛ばしていますね。ゴムを使っているチームは全国大会だとこの学校だけでした。投げたカモメが着地した瞬間にパーツが取れてしまい加点には繋がりませんでしたが、アイデアは優れているが、その真価を十分に発揮できなかったチームに贈られる「アイデア倒れ賞」を受賞しました。

安藤:いかにも無理がありそうに見えるけど、ロマンのあるものは応援したくなりますよね。

最強≠最優秀。ロボコン大賞に輝いたのは?

6:11:38-

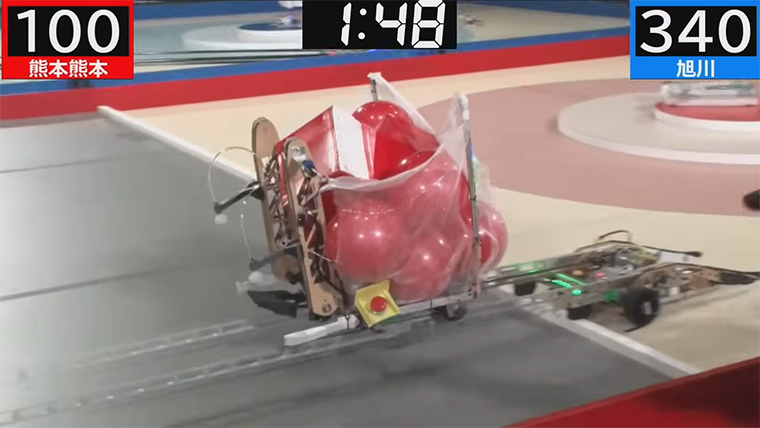

準決勝、旭川高専との対戦より。

花守:エキシビションも終わり、決勝に残ったのは熊本高専(熊本キャンパス)VS 大阪公大高専。熊本高専が射出したロボット2は背中のネットを展開し、2つの吸盤でオブジェクトを回収していく設計です。この回収する仕草が人間っぽくて可愛いし、自分自身で橋を渡って帰ってくるのも競技のコンセプトにしっかり応えている。好きなチームですねぇ。

3:45:42-

呉高専との対戦より。

花守:対するは大阪公大。最初に射出するのは着地専用のロボットで、その後にオブジェクト回収用の箱形ロボットを送り込みます。ボールとボックスをかき集めるように回収したら、射出機構で箱ごと分離してスタート地点に送り返す。ラックピニオン形式の機構によって、エアシリンダやバネのセットアップが不要となり、失敗した時のリカバリーも早い。課題をうまく解決した、得点力が高く強いチームですね。

安藤:決勝戦では大阪公大が勝ちましたね! 決勝の大舞台で満点を獲得し、クリアタイムも大会ベストの40秒。これは文句なしのトップでしょう。

酒井:実はトーナメントの優勝校とは別に「ロボコン大賞」という賞が用意されています。「大きな夢とロマンを持ってロボットを製作し、唯一無二のアイデアを実現、見る者に深い感動を与えたチームに贈られる賞」とされており、今年は最初に紹介した香川高専(詫間)が受賞しました。

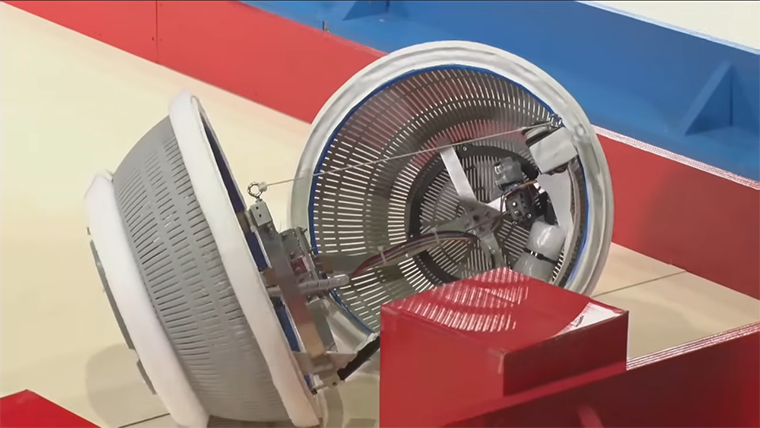

ドラム缶のような形が特徴的な、香川高専(詫間)のロボット

安藤:見直せば見直すほどすごいチームですね。ロボットの回転を前提にしているから、飛距離を無理に稼がなくてもいい。できるだけ高い位置から投げ入れて、点数につながるエリアを安定して狙えるわけですね。

花守:ロボコン大賞の発表時、信州大学の村松浩幸教授は「多くのチームのロボット1が着地のみで終わる中、故障を恐れない機体サイズと、特徴的な円形車体で果敢に100点に挑戦。惑星ミッションよろしく、100点エリアへの着地、回収は見事でした」と評価しました。「ロボたちの帰還」というテーマにばっちりフィットしていたし、ロボットの台数を絞ったことで故障の発生源が減り全体的な安定感も向上。安定。帰還用の橋に丈夫な竿を採用できた重量配分も含め、総合的な判断で大賞に輝いたのだと思います。

ロボコンで人生が変わる(かも!)

注目のロボットや試合はまだまだありますが、時間の関係でそろそろお開きに。ロボコン初心者の安藤さんは、ご覧の表情でいたく感激していました。

安藤:いやぁ、高専やばいな! 技術力の高さが半端ない。 僕は技術力の低い人限定のロボコンである「ヘボコン」に関わってきましたけど、まったく別世界だと考えないといけないですね(笑)。物理現象を計算して実装して、しかもそれを面白く見せてくれる。これだけ技術力が高いのに共感して応援しちゃうのは、学生たちの努力がしっかり伝わってくるからでしょうね。来年は現場で試合を見たいです!

解説にお付き合いいただいた二人は、共に高専ロボコンOB。動画やルールブックを見ながら「温度や湿度で挙動が変わりがち」「近畿地区はその激戦ぶりから『禁忌地区』と呼ばれている」「大人になって続けたくても時間が足りない」などの「ロボコンあるある」が無数に飛び交いました。最後は、お二人からの感想でお別れです。この記事を読んで高専ロボコンに興味を持ったら、次の大会をチェックしてみてくださいね!

酒井:初心者の方と一緒に大会を振り返り、いろいろな質問をいただいて面白かったです。僕は審判として関わっていますが、大会の結果で人生も変わるので、ある意味で学生の人生も背負っている。本当はあまり反則も取りたくないけど、黄色い旗を上げながら心の中では泣いているんですよ(笑)。

花守:僕は現役時代にロボコンを経験して、技術的な成長もありましたが、組織を動かすプロジェクトマネジメントのスキルが社会人になってからも役立っています。もっとみなさんをロボコン沼に引き込んでいきたいので、ぜひYouTubeの動画や会場での試合を楽しんでみてください!

ライター:淺野義弘

1992年長野生まれ。大学で3Dプリンタに出会いのものづくりの楽しさを知る。

ライターとして取材執筆に励みながら、墨田区で自分のファブ工房「京島共同凸工所」を運営中。

X(Twitter) https://x.com/asanoQm

個人サイト(リットリンク) https://lit.link/asanoQm

関連記事

タグ一覧