✕ 閉じる

ものづくり

2025年07月25日

A+B=“ワン・チーム”で全国に挑んだ100点ビタ止めロボット(香川高専高松キャンパス)

2チームが出場できる地区大会と、1チームだけの全国大会

テレビで放映されているアイデア対決・全国高等専門学校ロボットコンテスト。通称「高専ロボコン」。歴史も長く、“ロボットの競技会”といえば…で思い浮かべる方も多いだろう。

放映されているのは例年12月末ごろだが、大会そのものはおおむね全国大会が11月下旬。その出場校を決める地区大会は9月末や10月からスタートしている。ここで少しだけ、「高専ロボコン」全国大会への道のりを紹介したい。

地区大会は全国を8つに分けて行われる。地区大会で優勝したチームは、そのまま全国大会へ進出。そのほか敗れはしたものの、ユニークなアイデアや高い完成度を持つチームが各地区ごとに1~3校、審査員推薦として全国大会に出場する。2024年の大会では、優勝・推薦合わせて26チームが全国大会を戦った。

さて、高校野球などの団体競技では、たいてい大会に出場するのが「1校につき1チーム」である。しかし、じつは高専ロボコン地区大会の場合、○○高専Aチーム・Bチームといった形で各校から2チームが出場できるようになっている。部の中でコンセプト・アイデアによってチームを分けたり、先輩チーム・後輩チームであったり、分け方は様々だ。

「アイデア対決」の大会だけに、より多くのアイデアが見られるのは素晴らしいのだが、全国大会のほうは、原則として1校につき1チームしか出場できない。つまり、地区大会で同じ高専の2チームが素晴らしい戦いや完成度・アイデアを見せたとしても、全国大会に行くのは1チームだけ。当然、決勝戦が同じ学校のAチーム・Bチームによる“同校決勝”で甲乙つけがたかったとしても、全国大会に進むのは優勝チーム。準優勝チームは全国の舞台を踏むことができないのである。

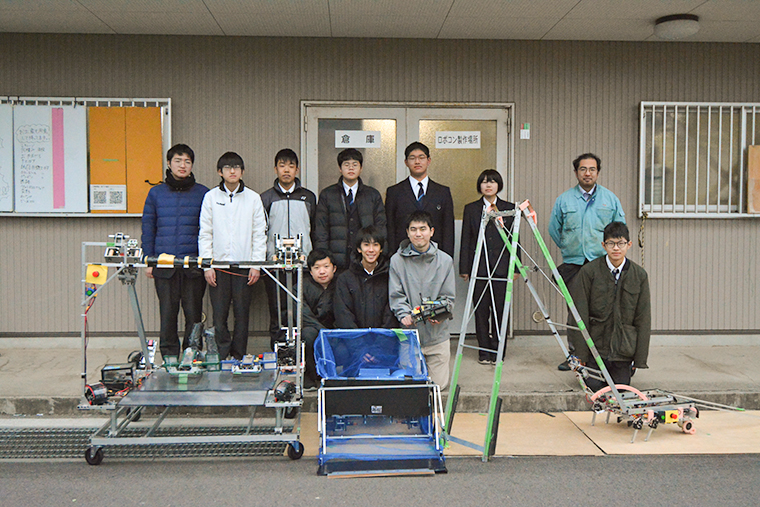

2024年の四国大会決勝は、香川高専高松キャンパスのAチーム「To Moon」と、Bチーム「橋をかける少女」の顔合わせになった。“同校決勝”である。

そして優勝して全国大会への出場権を得たのは、Bチーム「橋をかける少女」だった。四国大会全体を通して最多得点を獲得した「To Moon」は、決勝戦中に起こった機体トラブルでその力を発揮しきれず、準優勝に終わった。

もちろん“同校決勝”で涙を飲んだチームは、「To Moon」が史上初というわけではない。しかし、2024年の香川高専高松キャンパス「橋をかける少女」を語るとき、この「全国大会は1校1チーム」という原則と「To Moon」の存在は、大きなポイントになるのだ。

最初に完成した“100点機”

2024年高専ロボコンのルール『ロボたちの帰還』は、2010年に史上初めて小惑星イトカワのサンプルを持ち帰ったことで大きなニュースになった、JAXAの小惑星探査機「はやぶさ」プロジェクトをモチーフとした競技ルールになっている。(詳細は別記事https://www.cemedine.co.jp/cemedine_reports/kousenrobocon2024-zenkoku1.html)

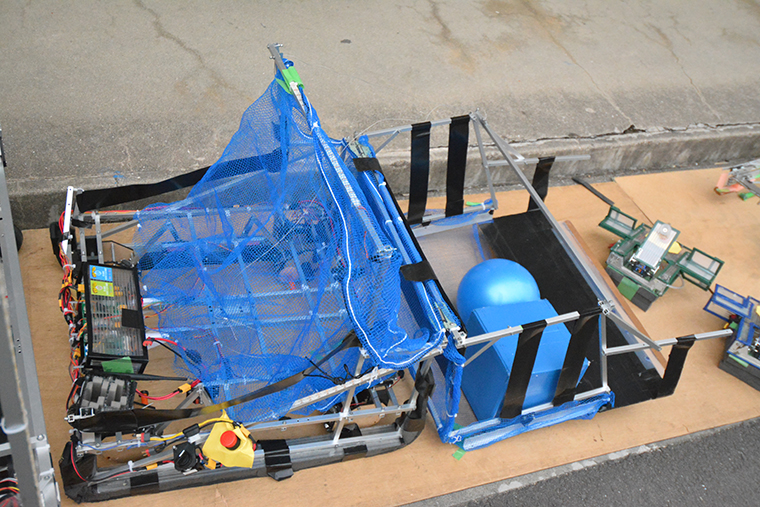

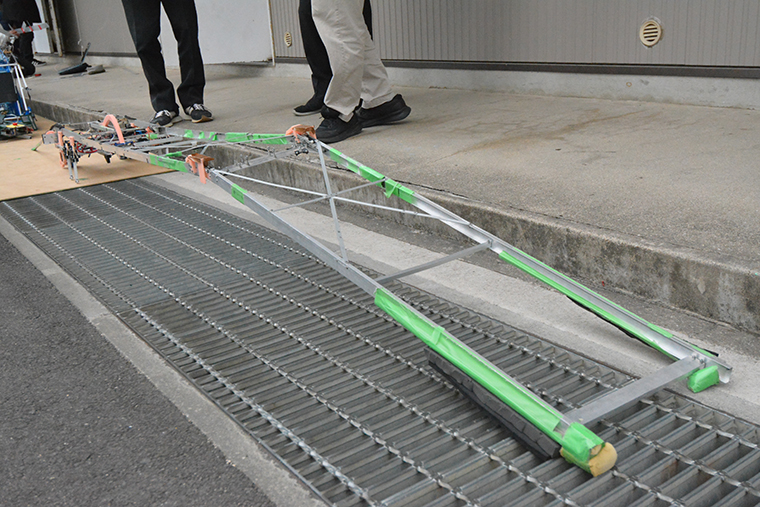

スタートゾーンがある「エリアA」は、いわば地球だ。そこから接地禁止の宇宙空間「エリアB」を挟んだ先には、小惑星である「エリアC」が広がっている。同心円状に積み上がった的があり、最も中心に近い部分にロボットが着地することで最大100点。そして「エリアC」に散らばったサンプル(ボールと箱のオブジェクト)を回収し、「エリアA」に持ち帰ってロボットに積むことで最大250点。合計350点の獲得を目指す。

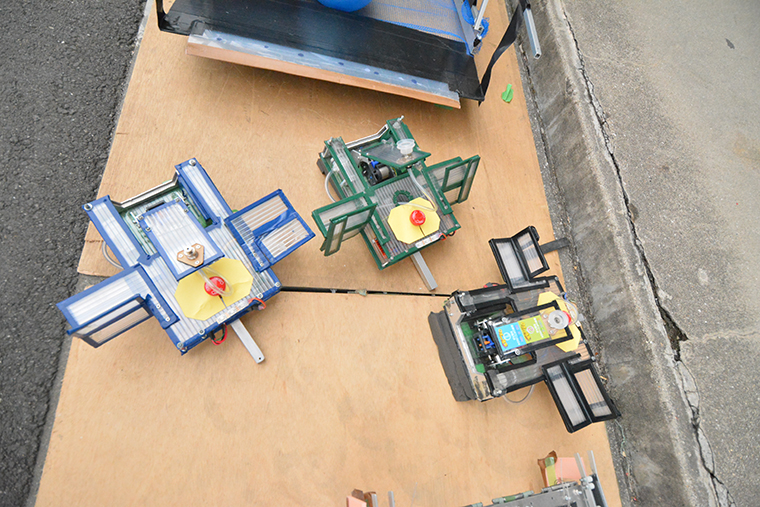

今回取材した、香川高専高松キャンパス「橋をかける少女」は、全部で4機のロボットで構成されていた。その中で最も印象的なのは、試合ごとにリプレイを見ているかのような「エリアC」での100点を確実に獲得する小型ロボットだろう。着地で跳ねず、ピタリと止まるその秘密は、どこにあったのか。

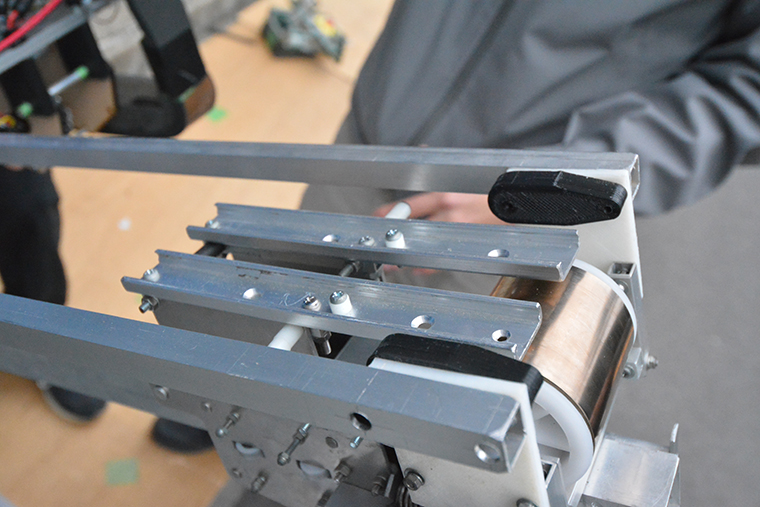

桑島治希さん(以下、桑島さん)「ここに貼ってあるスポンジがポイントです。摩擦が大きくて止まりやすく、とても柔らかいので着地の衝撃を吸収してくれます」

もともとは底面全体に貼っていたが、着地角度が安定せずに衝撃吸収の役目を果たしてくれないこともあったという。スポンジ自体が高価なため大量に貼ることは避けたいという事情もあり、前下がりに着地する機体前方に厚く貼り、後方は無しという現在の形に落ち着いた。厚く貼ったスポンジが衝撃を吸収しながら踏ん張り、着地した場所に留まることができるので、それまであった、つんのめって前転してしまうような動きもなくなったそうだ。

もう一つの特徴は、短いながらも機体左右に取り付けられたT字型の翼。Y字型の翼も結果は悪くなかったものの、射出の角度によって差が出てしまうために不採用となった。

桑島さん「ほどよく空気抵抗を受けて、左右のブレをなくすように…と考えていました。よく飛ぶ翼の形ができても、翌日には飛ばないことがあるんです。そのたびに改良して、1週間くらい安定して飛んだものを採用しようとなって、この形にたどり着きました」

地区大会決勝でAチームを上回った原動力は、開始直後に100点を獲得したこのロボットだったことは間違いない。チームで“100点機”と呼ばれるこのロボットは、地区大会の時点でほぼ完成形になり、全国大会に向けても少し調整するだけ。最初から“全国大会レベル”だったと言えるだろう。

予備機としての2機と合わせて、全国大会には3機を持ち込んだ。本番で“100点機”を務めたのは黒い機体。それまでもっとも調子が良かったからというのは当然だが、全国大会には3機を持ち込み、念のため試走場でもいったん全機を飛ばしてテストしたそうだ。

パワーのA・精度のBが融合した“発射台”

一方、地区大会の時点では完成形に到達していなかったという他の3機のロボットは、一筋縄ではいかなかった。

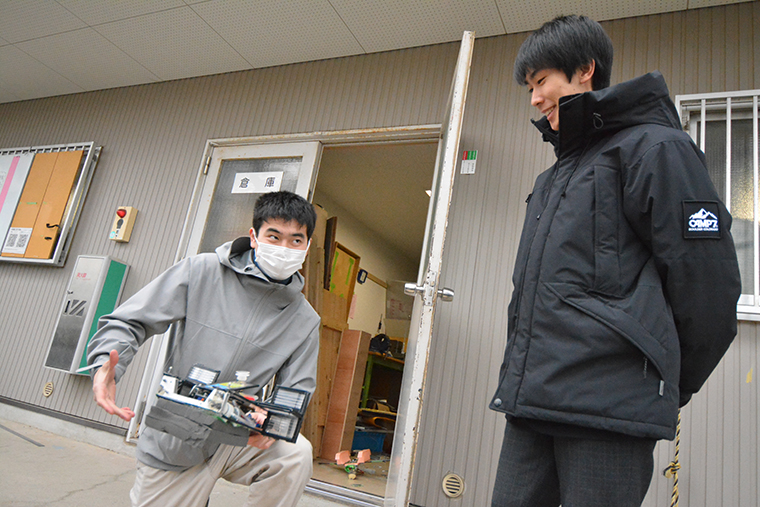

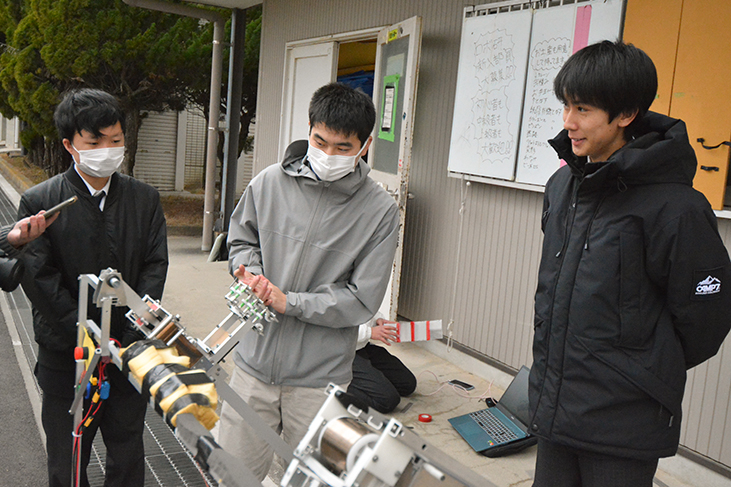

三島大馳さん(以下、三島さん)「地区大会では回収機が上手く飛ばず、つんのめって前から落ちることが多かったんです。全国大会では脚から着地できるように頑張っていたんですが、なかなかうまくいかなくて。困っていた時、Aチームの先輩から声をかけてもらいました」

ここで、先ほどの“同校決勝”がつながってくる。

地区大会までは、同じ部活内であっても全国大会を争うライバル。A・Bのチーム間では情報交換やアドバイスはほとんど行われなかった。「橋をかける少女」の回収機は、フレーム全体による衝撃吸収で不安定な着地をカバーしていたが、その時点では満足いく仕上がりに到達していなかったという。

しかし地区大会が終わり、全国大会に出場するのはBチームと決まった。Aチームのロボットは解体され、他のロボットの部品になるのが一般的。そこでAチームは、使える部品やアイデア、アドバイスをBチームに惜しみなく譲ったのだ。ポテンシャルが非常に高かったAチームのサポートを得ることで、「橋をかける少女」は飛躍的にブラッシュアップされていった。たとえばAチームの先輩から「このまま使えばいい」と声をかけられたのは、「To Moon」で使われていたロボットの射出機構そのものだった。

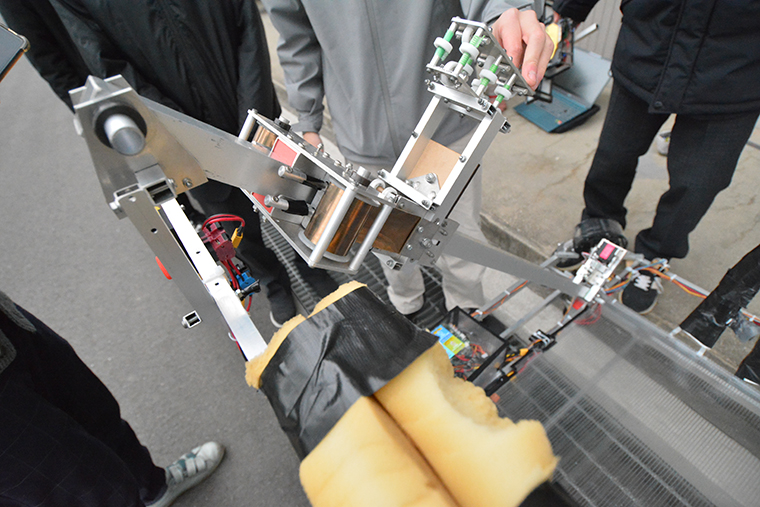

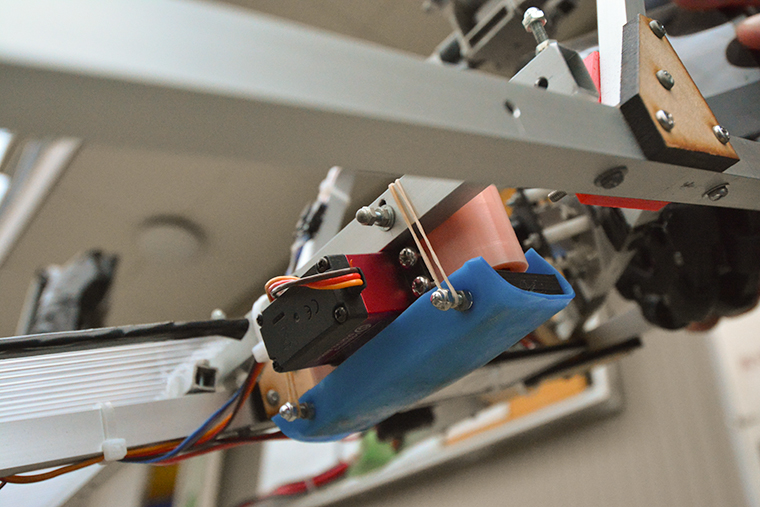

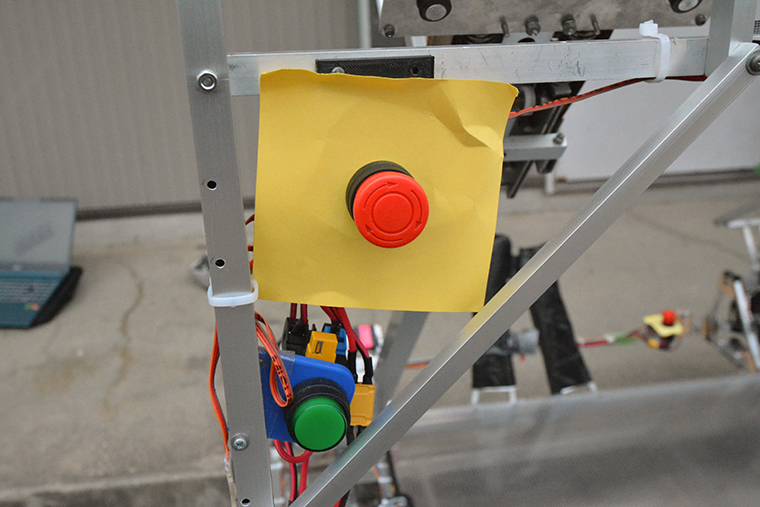

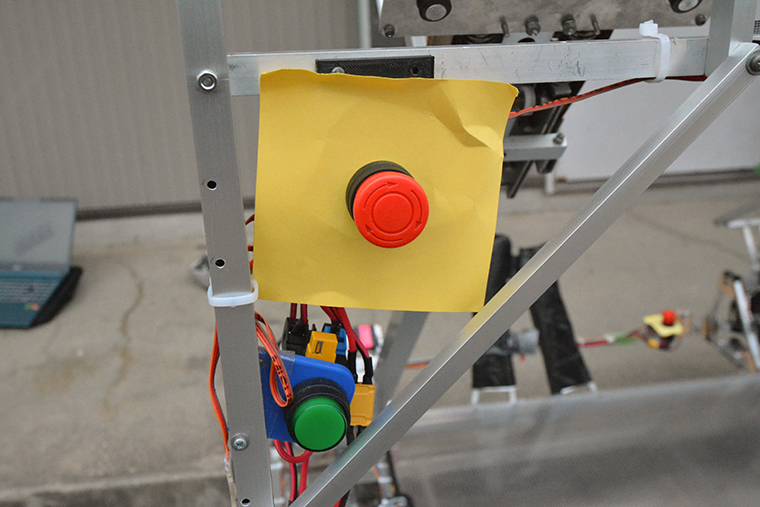

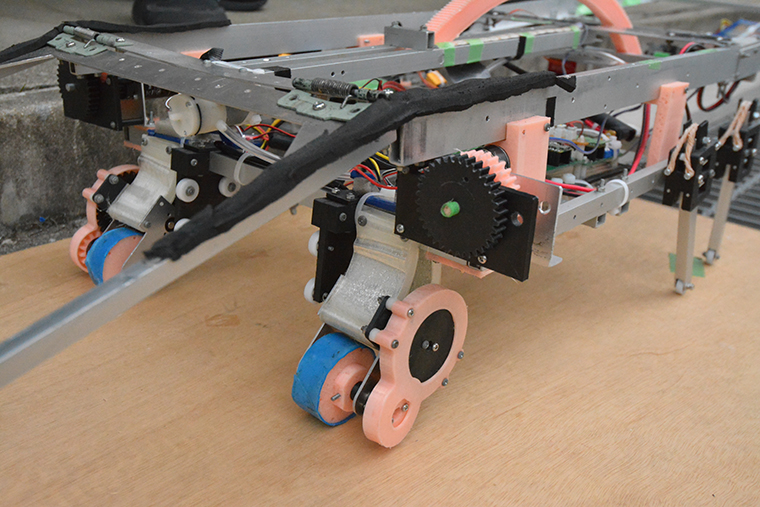

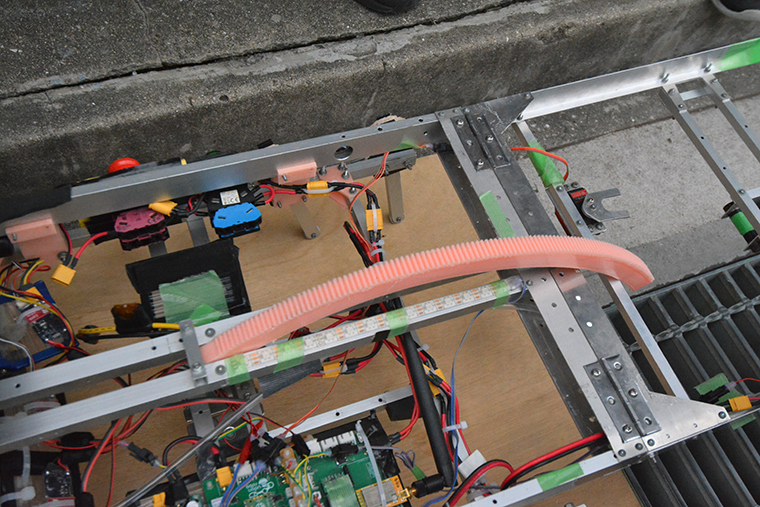

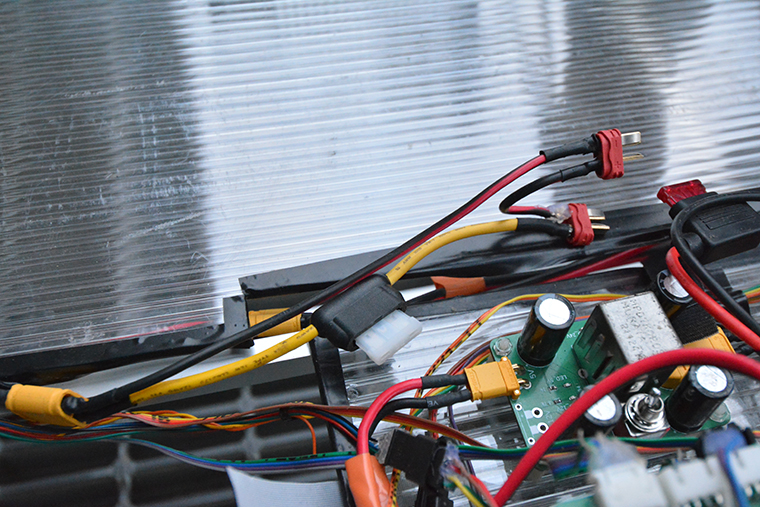

三島さん「定加重ばねを使った射出機構が2つ付いています。1つは“100点機”専用。もう1つは重い回収ロボットと橋を飛ばす、パワーが強いものです。この強いほうの射出機構に、Aチームのロボットに付いていたものが移植されています。渡されたまま私たちBチームのほうの機体にあてがってみたら、サイズはピッタリ。穴を開け直すだけで取り付けられたんです。奇跡みたいでした」

定加重ばね、という名前を聞き慣れていない人は多いかもしれない。見た目も、いわゆるくるくると巻かれたばねとはかなり異なり、巻尺のようだ。伸ばしていても縮めていても一定の力を出せることが特長で、身近な例で言えば車庫のシャッターや学校の上下する黒板、電車のドアのような場所に使用されている部品だそうだ。

100点機の射出機構。鈍い金色のリボンのような部品が、定加重ばねだ。上部のローラー部分に100点機が装着され、ユニットごと定加重ばねで加速される仕組み。最後は本体の最後部にある“尻尾”が上部のローラーに支えられて離陸する。

レールに付いた3Dプリンタ部品、それに押される回収機側の突起、発射台の裏側で射出の瞬間に踏ん張る脚。どれも試合中にはまず映らない、小さな存在だ。しかしこれだけでも絶大な威力を発揮して、それまで安定していなかった着地が綺麗な姿勢で決まるようになったという。

もちろん射出機構のすべてにおいてAチームが上回っていたわけではない。“100点機”を飛ばす射出機構は地区大会優勝を呼び込んだ高精度を持ち、Bチームが製作したものが引き続き全国大会でも使われている。

一方、Aチームから積み替えられた射出機構は、細かい精度を必要ないと割り切り、本来セットカラーと呼ばれる金属製部品を使う部分を、軽量・簡素化のために養生テープで組むなど、先輩チームならではと言える経験値に基づくメリハリを効かせた設計が行われている。同じ定加重ばねを使った射出機構が搭載された発射台ロボットではあるものの、Aチーム・Bチームの壁が無くなったからこそ生まれた、“香川高専高松チーム”のアイデア融合ロボットとして全国大会を目指すことができたのだ。

橋と回収機もAチームとのハイブリッドロボに

発展途上だった「橋をかける少女」に注ぎ込まれたAチームのエッセンスは、射出機構だけではない。

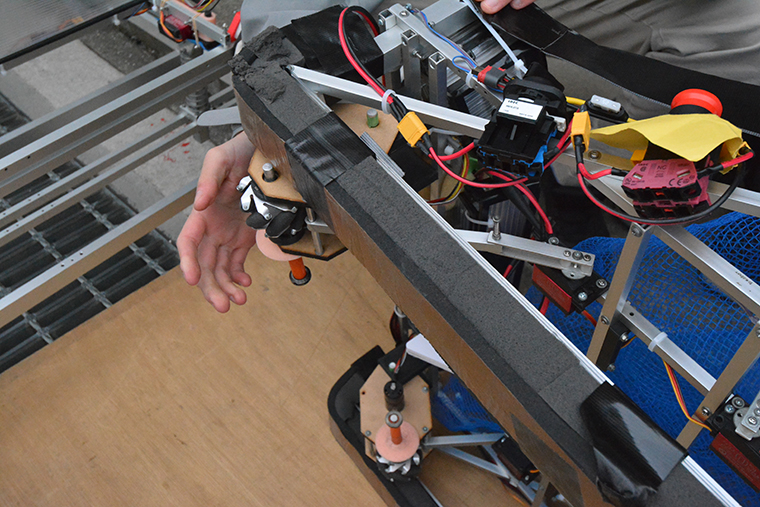

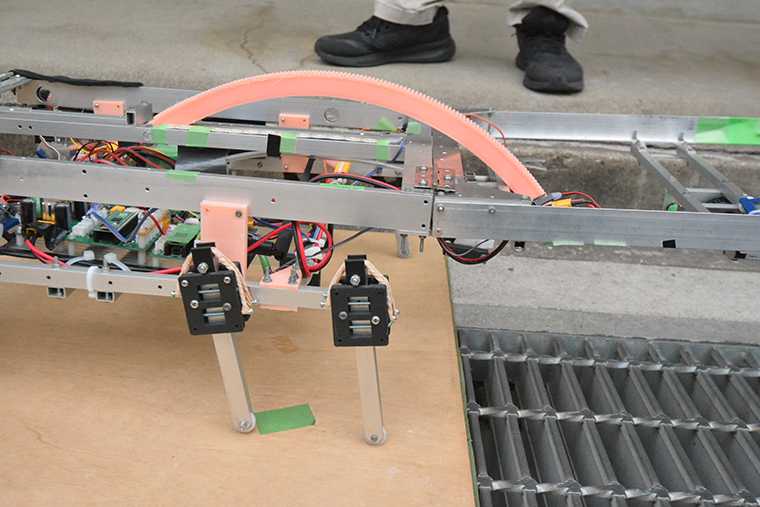

4種類のロボットの中で最も時間がかかったという回収機。未完成部分が多いまま地区大会に臨んだからこそ、全国大会に向けての改良ポイントは多くなり、最後まで改良が続けられていた。

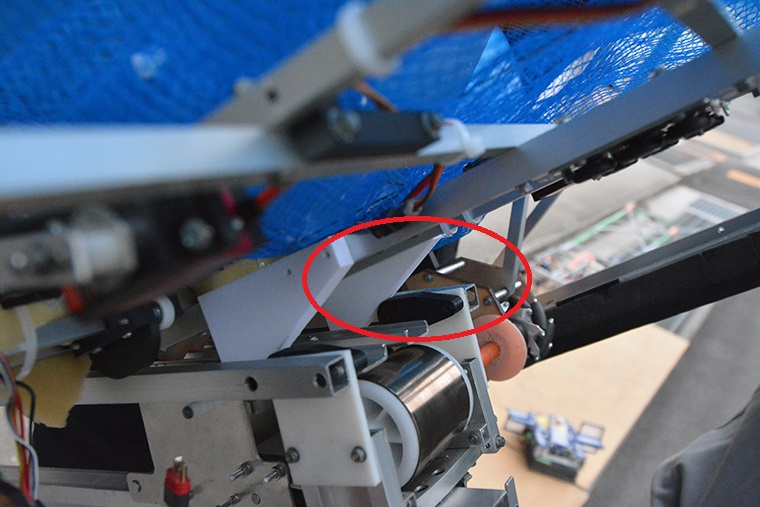

より多くのオブジェクトを一度に回収できるようにAチームの取り込み部分を移植したほか、着地の衝撃を逃がす仕組みは、「フレーム全体が変形して衝撃を吸収する」というコンセプトから「ガッチリ作ったフレームに貼ったスポンジで衝撃を吸収する」という、全く別のロボットと言える変化を遂げていた。これは、前出のように射出機構が積み替えられ、安定した姿勢で着地できるようになったからでもある。

三島さん「回収機は7kgほどでいちばん重いので、着地で受ける衝撃も最大なんです。タイヤ部分が出た状態で着地するとメカナムホイールの軸が曲がったり折れたりして不具合が出てしまいかねないので、サーボで足を完全に畳んだ状態にしてフレーム全体で着地し、着地後にタイヤを出せるようにしています」

着地の衝撃の大きさは、機体のメインスイッチが着地の衝撃で“押された”と誤作動してしまうという話でも分かる。

浅井啓太さん(以下、浅井さん)「もともと回収機にもプッシュ型のスイッチが付いていたんですが、衝撃で押されて、着地後にロボットが動かなくなることがあったので、対策品に交換しました」

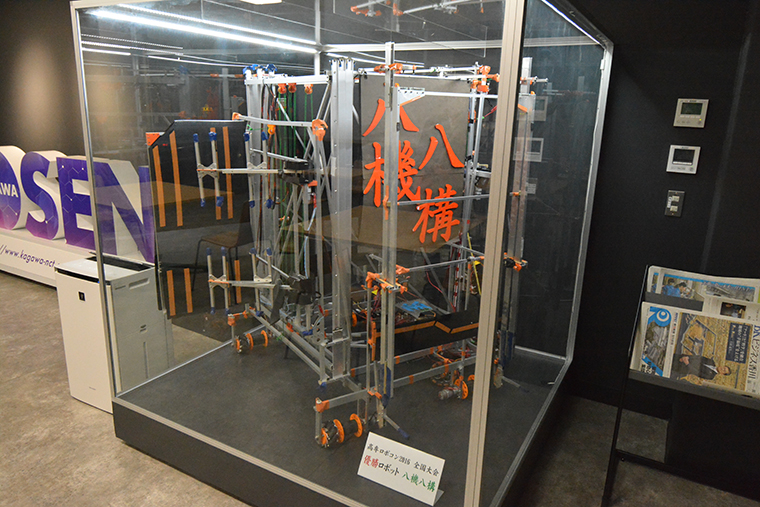

橋ロボットは非常に華奢な造りに見える。2016年『ロボット・ニューフロンティア』で全国制覇を果たした先輩の「八機八構」を参考にしたという構造だが、「八機八構」は“発射”されるロボットではなかったので、さすがに荷が重かったか、1回目の着地から歪みができてしまったようだ。

三島さん「曲がっている部分に別のプレートを養生テープで張り付けて、添え木のように使うことで、同じ部分が曲がることを防いでいます。けっこう乱暴な方法です(笑)」

大会の審判は高専ロボコンのOBが務めることが多いというが、何と2024年四国大会の審判に、まさにその「八機八構」チームの先輩が含まれていたそうで、橋ロボットを設計した桑島さんは「マネしたのは見て分かると思います。マネしたからには勝たないと怒られる!」とプレッシャーもあったとか…。

先輩からつながる全国大会への道を繋ぎ続ける

前述の橋ロボットが参考にしたという「八機八構」は、校舎の正面玄関を入ってすぐのロビーに展示されている。香川高専高松キャンパスは、その世代を境に、グッと強くなったという。それから10年弱。四国大会では押しも押されもせぬ有力校として知られるようになった。

三島さん「先輩方が残した資料も多少はあるのですが、むしろプログラムや部品そのもの、2Dや3Dの設計図を見て学べ、という感じですね」

全国制覇を成し遂げた世代はすでに社会人。直接一緒にロボットを作った世代も卒業してしまっているため、残されたモータードライバーなどの製作物を利用したり、データから読みとることでロボット作りを学んでいるという。香川高専高松はほぼアルミの角パイプでロボットを制作するのが伝統だそうで、部室に残る材料はほぼ同じサイズのものが山積みになっている。過去の資料や材料を活かしやすい環境とも言えそうだ。

ロボ部の部室には3Dプリンタやボール盤などはあるものの、長い材料や大きい穴、旋盤が必要になる加工は実習工場を使用。部品の制作環境は整っているものの、体育館がいつも使えるわけではなく、練習場所には苦労しているという。

三島さん「『ミラクル☆フライ』の時にも利用した学校内にあるフリースペースのようなところを今年も使わせていただいたんですが、平日は使えないので金曜日の夕方にフィールドを作って土日に練習、月曜日の朝に早く来て、頑張って片付けるようなスケジュールを繰り返していました」

最後に、聞きづらい、だが聞いておかなければいけないと思っていた質問を投げてみた。

——地区大会決勝では、それまで大量得点で勝ち進んできていた「To Moon」と対戦しました。恐らく優勝候補筆頭と言えた先輩たちに勝った瞬間の気持ちは、正直どうだったのでしょうか?

三島さん「決勝が始まってからは、まず100点を取ってから、勝利を目指して戦おうと思っていました。でも、いざ試合が終わってみると、戸惑いの気持ちでしたね。勝ったのはもちろん嬉しいんですけど、試合始まるまでは、Aチームに全国へ行ってもらって、全国優勝してもらおうと思っていたので…」

ポテンシャルは確実に全国指折りのレベルと思われていた「To Moon」。それを肌で感じて知っているからこそ、地区大会の決勝が終わった直後に、三島さんが頭を抱えてしまった姿がテレビに映し出されていたのだろう。「勝利した後は苦しかったですね」と、三島さんは絞り出すように続けてくれた。

——でも、その先輩たちと一緒に、全国に向けて改良したんですものね。

三島さん「情報を共有して一緒にロボットを作って、全国に行くときはAチームの方もピットメンバーに入っていただいて、本格的にごちゃまぜにしたチームで臨みました。地区大会まで切磋琢磨してきた仲間、しかも四国大会で最高得点を取ったチームメンバーが自分たちのサポートを手厚くしてくれるわけです。一緒に全国大会を体験できて嬉しかったです!」

香川高専高松として、ロボットの部品だけでなく人も含めた“ワン・チーム”となり、全国の強豪相手にひけをとらない機体に仕上げられて臨んだ全国大会だったが、残念なことに橋が開かなくなる不具合が起き、敗退することになった。会場では全くわからなかったが、学校に戻ったあとで、子供たちにロボットを見せるデモンストレーションの準備をしていた時に、原因が判明したという。

三島さん「実は全国大会に行く1週間前にも同じような動作不良が起きていたんです。その時も配線を1本ずつ抜いて確認したんですが見つからず、最後に全部元に戻すと動くような状態で、原因がわからないままでした。怖いなとは話していたんですが、その後の練習でも起きず、完全に忘れていたら…全国大会でまた起きたんです」

浅井さん「ヒューズを保持しているヒューズホルダー内の接触が悪かったのが原因でした。試合中にヒューズを確認しても正常。会場でも配線を挿し直したんですけど、直りませんでした。製品不良というわけではないと思うんですが、昔から何度も使い続けていた部品で、そうそう壊れるところではないので…まさかという気持ちでした」

全国大会前にロボットの配線をすべて交換するようなことはできるわけもない。怪しい部品であれば事前にチェックしているだろう。安定して使い続けていた部品が「その時」接触不良を起こしたのは、運が悪かったとしか言いようがないのかもしれない。

浅井さん「今年は不完全燃焼というか、楽しかったんですけど、もっとやりたかった気持ちがあります」

桑島さん「僕は来年卒業するので、今年の話になってしまいますが、目標だった全国大会出場を達成できたことが良かったです。去年は行けなかったので、今年こそはと思っていました。全国に行ったことがない年代ができてしまうと、いざ行った時に進め方などのノウハウがなくなってしまうんです。来年以降も、まずは目の前の試合に集中して、全国に出てノウハウを繋いでほしいです。そのうえで自分たちの力を120%出せた機体ができたなら、ぜひ全国での優勝を、と思っています」

2チームが出場できる「高専ロボコン」地区大会。地区まではライバル。全国が決まれば、1つのチームとして頑張る。それはどこの高専でも同じだろう。

だが、2024年の香川高専高松キャンパス・ロボコン部が送り出した「橋をかける少女」には、さらに深い一体感を感じた。2つあったチームとロボットが溶け合って混じり合い、生まれ変わって全国大会に羽ばたいたような、そんなイメージだ。そこにはすでに卒業した先輩のDNAまでもが組み込まれている。学校を代表するロボットとして、これくらい相応しい姿はないだろう。きっと来年からも“ワン・チーム”として、高専ロボコンに登場してくる。そう確信しながら取材を終えた。

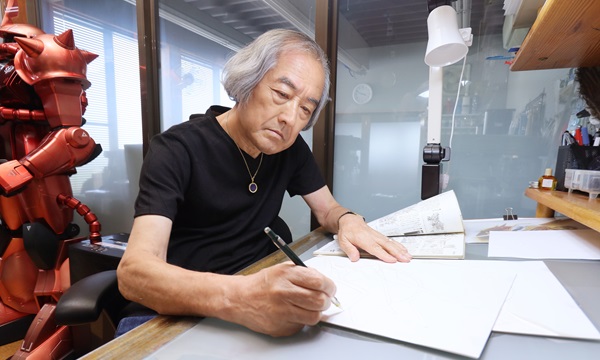

ライター:梓みきお

フリーライター。1999年以降、実際に目の前で動くロボットや腕時計を中心として取材・執筆に携わっています。歯車で動くものはおおむね興味の対象。

https://x.com/bamboo_azusa

https://x.com/bamboo_azusa

関連記事

タグ一覧