✕ 閉じる

ものづくり

2024年10月25日

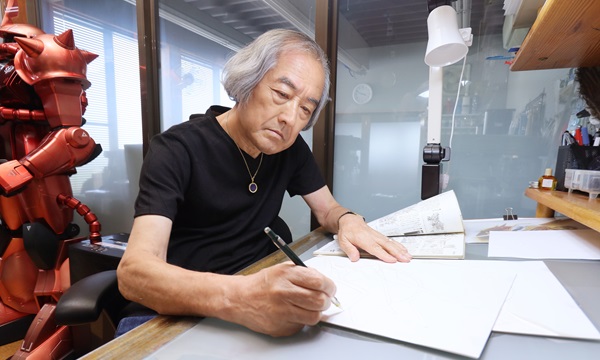

つくることでわかる、楽しむ、分かち合う!学生たちの努力の結晶「Young Maker Challenge 2024」表彰式&作品レポート

国内最大級のものづくりの祭典、Maker Faire Tokyo。2024年は9月21日と22日に東京ビッグサイトで開催され、Maker(メイカー)と呼ばれるものづくり愛好家や、老若男女を問わない多くの来場者たちで賑わいました。

出展者は個人から企業まで、ジャンルも電子工作からアート、はたまたケア領域のものづくりまで幅広いのがMaker Faireの大きな特徴。そのなかでも「Young Makers」というカテゴリーでは、若い学生たちが興味関心を追求して作り上げた作品を見ることができます。

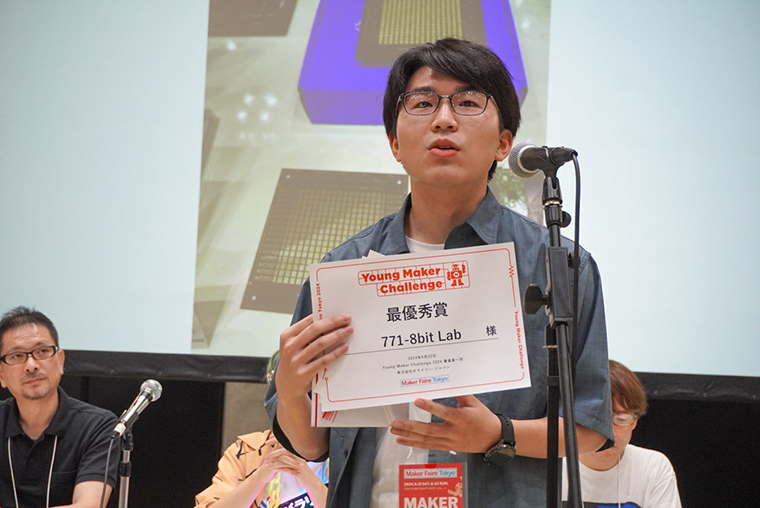

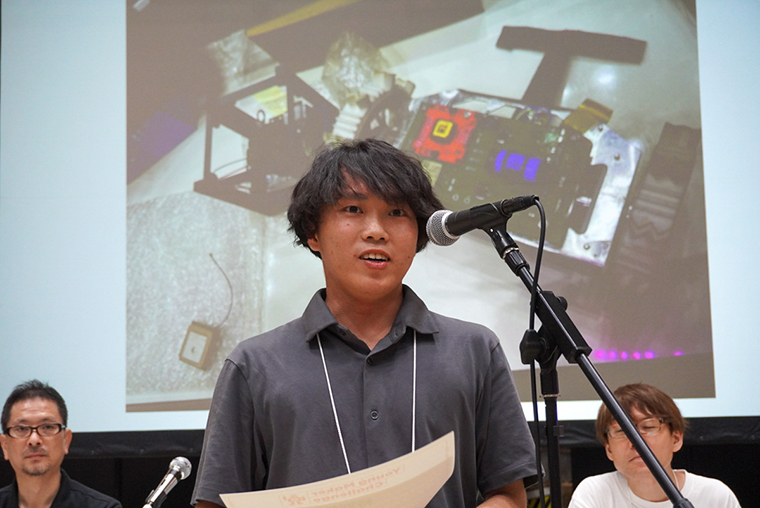

「Young Maker Challenge 2024」表彰式。

たなからぼさんによる「雨の日ナビ」(ブース番号F-02-07)

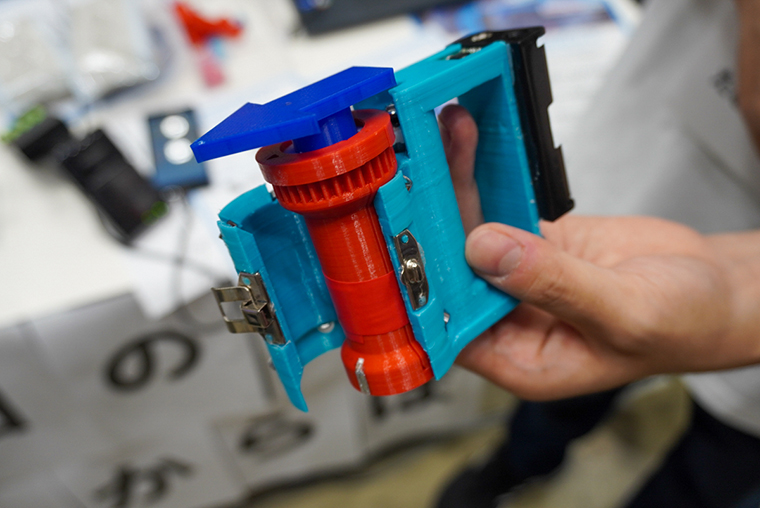

傘の持ち手を挟むように取り付ける。ユニークなアイデアと、それを実現するスマートな技術が見事に合体

まずは3名の審査員がビビッときた特別賞からご紹介。Webメディア「デイリーポータルZ」での工作記事や、技術力が低い人のためのロボットコンテスト「ヘボコン」主催者として知られる石川大樹さんが選んだのは、雨の日に道案内をしてくれる「雨の日ナビ」。目的地をアプリで設定すると傘がくるくる周り、矢印が行き先へと導いてくれます。

審査員の石川大樹さん。

ハッカソンで集まったメンバーが「傘を開きながらスマホを持つのは危ない」という発想から開発をスタート。2年ほどかけて改良を重ねて、この形に辿り着きました。石川さんは「雨の日にスマホが持てないという出発点が面白い。オリジナルの傘を作るのではなく、市販の傘に取り付けられるアタッチメント型にして、機能面で汎用性を持たせたのが素晴らしいです」と評価しました。

「小さなサイズに落とし込む努力が報われた気がします」と喜ぶ、たなからぼのメンバー。

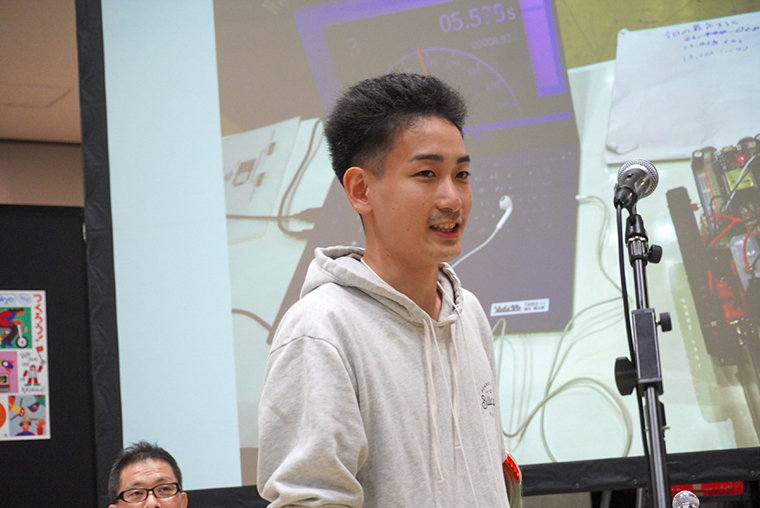

りょーつさんによる「ラジコンMT計画」(ブース番号F-03-06)

こちらはマニュアル車を運転する感覚でラジコンを操作できるコントローラ。東北大学大学院に通うりょーつさんが、エンジンブレーキやタコメータも忠実に再現した意欲作です。ハンドルやレバーと連動して卓上のラジコンが動く感覚は新鮮で、手間はかかるが操作感のあるマニュアル運転の面白みを味わえました。

実家の農業を手伝うためにマニュアル運転を学んだというりょーつさん。展示をきっかけにマニュアル車に興味を持つ人が増えたことを喜んでいました。

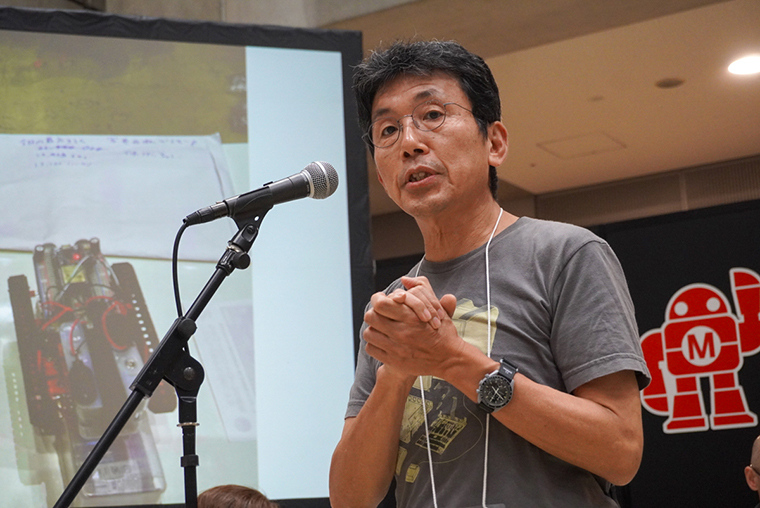

審査員の久保田晃弘さん。

「ラジコンMT計画」を特別賞として選出したのは、多摩美術大学情報デザイン学科 教授

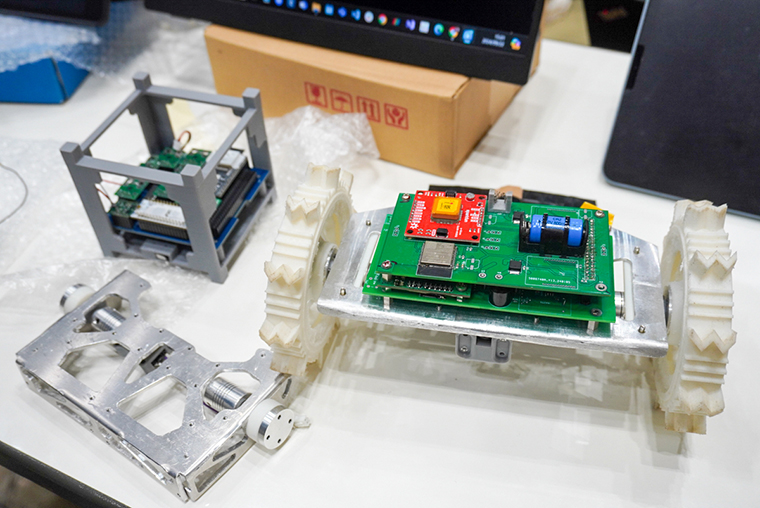

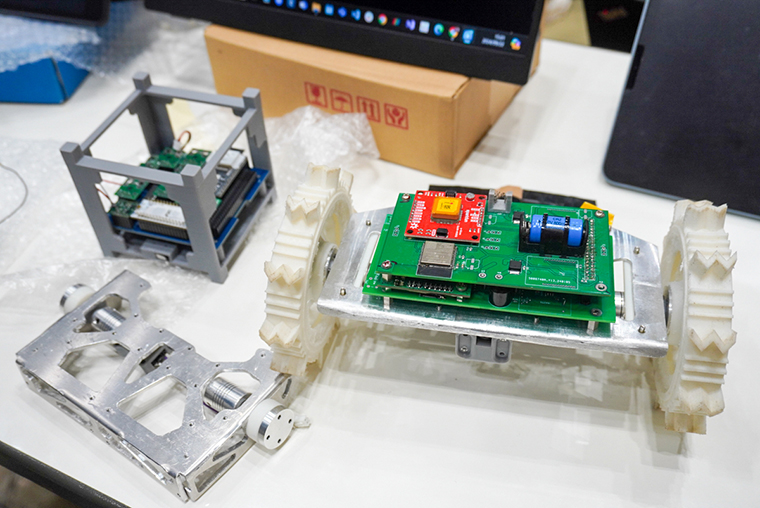

アルミ缶サイズの人工衛星CanSatなどに取り付けられる「宇宙仕様OBC」(ブース番号F-05-05)

ドン・キホーテでArduinoが買える未来を目指して活動する「ギャル電」のきょうこさんは、二つの特別賞を選出。まずは東京都立大学や九州大学のメンバーが中心となった団体「FUSiON」が開発した宇宙仕様OBC(On Board Computer)が選ばれました。

自身も作品を成層圏に飛ばすプロジェクトに参加し、その制約の多さに苦戦したと振り返るきょうこさん。「Arduino感覚で宇宙にチャレンジできる、オープンソース環境を作ったことが最高。ネクストジェネレーションて感じがする!」とテンション高めなエールを送りました。

特別賞を受賞したFUSiONのメンバー。Maker Faireに訪れた技術者たちから評価やアドバイスをもらえたことを喜んでいました。

多摩美ハッカースペース・オープンラボから出展された「グリッチVJ」(ブース番号F-01-01)

ギャル電の選ぶもう一つの特別賞は、サイバーなビジュアルが目を引く「グリッチVJ」。プレイステーション2のCPUとGPUから信号線を引き出し、本体表面に取り付けた無数のノブで操作可能に。レンダリング前の情報を変換するため、そのままゲームが遊べることも大きな特徴です。サーキットベンディングはレトロなゲーム機や電化製品が対象になるイメージがありましたが、こういうアプローチもあるのか!と驚かされる作品でした。

審査員のギャル電・きょうこさん。

自身も当たり前のように電飾で照らされながら語る、きょうこさんのコメントは次のとおり。「グリッチしてVJをするのが格好良いし、何度もパフォーマンスで使ったと聞いたから、現場派のギャル電としてはめちゃ評価したい! 映像系のサーキットベンディングは日本語の資料が少ないのに、ここまで作り込んだことにもグッときました」。

3台のプレイステーション2を犠牲にし、60本の信号線から操作可能なものを見つけ出した製作者。遊んだ人がバグやグリッチからシステムに興味を持ってもらえたら、と想いを語りました。

KORokoro.rOBOt projectによる「球体型癒し系ロボット “ころボ”」(ブース番号F-03-05)

続いて、審査員とスポンサー企業が選出した優秀賞を紹介していきます。久保田晃弘さんが優秀賞に選んだのは、KORokoro.rOBOt project が作る球体のロボット「ころボ」。丸いカプセルに覆われ、手を近づけると転がったり、目を動かしたりとリアクションを見せてくれるロボットです。

ロボットの世界観を重視したという製作者。さらに哲学を突き詰め、生涯を通じた作品として続けていくために、月額支援プラットフォームの運用も始めています。

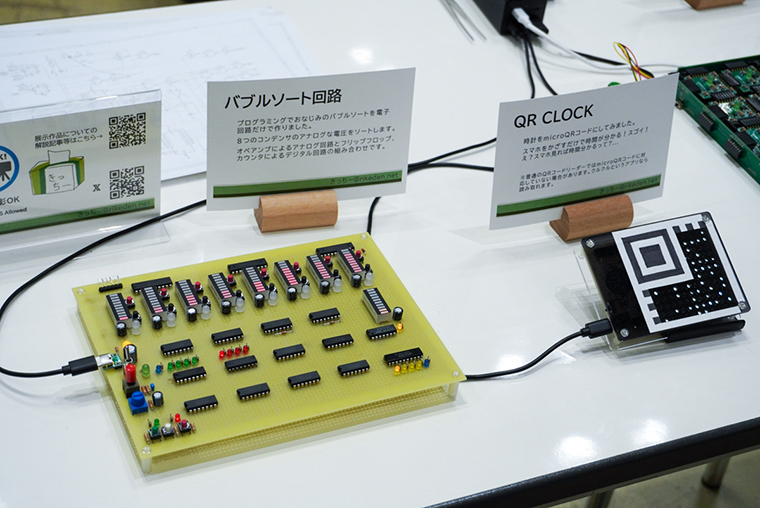

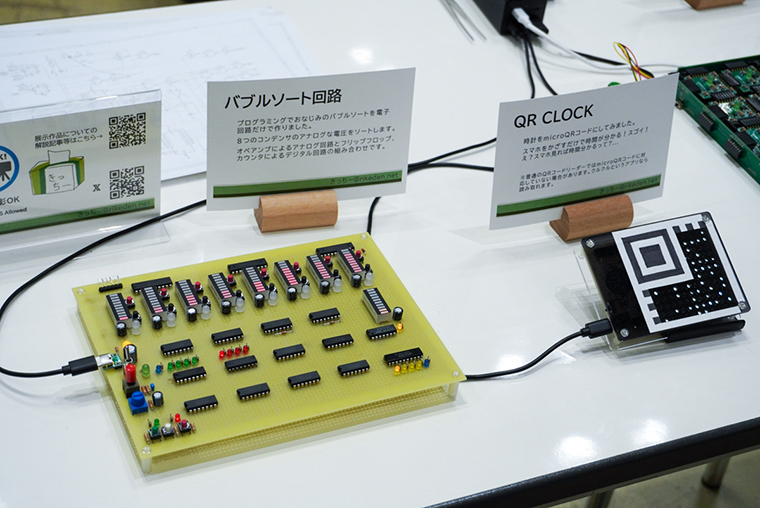

きっちーさんの展示「バブルソート回路」と「QR CLOCK」(ブース番号F-04-02)

ライフゲームを抵抗とオペアンプというアナログ回路だけで実現した「アナログライフゲーム」

石川大樹さんはきっちーさんの作品を優秀賞にピックアップ。デジタルとアナログを横断する作品群から石川さんが心惹かれた「バブルソート回路」は、隣り合う要素の大小を比較して整列するバブルソートのアルゴリズムをアナログ回路で実現したもの。ソフトウェアでは定番の操作をアナログという異世界に移した際に生じる違和感や、表現の面白さが深く心に残っての選出となりました。

高校生から電子工作を始め、異分野の掛け合わせに興味を持ったきっちーさん。2023年に初めてMaker Faireに訪れ、今年は出展側としての参加になりました。

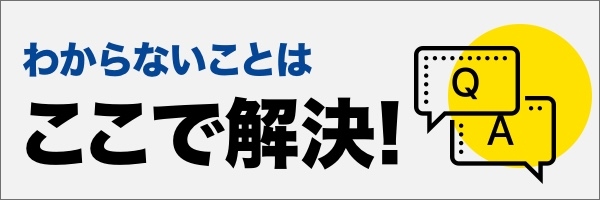

久留米工業高等専門学校 熱工学研究室によるプロジェクト「見て、触って、理解できる論理回路/空気圧コンピュータ」(ブース番号F-04-01)

ギャル電が選んだ優秀賞は「空気圧コンピュータ」。空気圧の魅力に惹かれ、高専で研究を続けた製作者の熱意が込められた作品です。圧縮空気で動く半加算機やフリップフロップには空気圧ならではの操作感や気持ちよさがあり、いつもより楽しい学習になること間違いなし。空気圧への愛が伝わる作り込みや、コンパクトに収まった設計にこだわりを感じての受賞となりました。

「空気圧はまだまだニッチなジャンルなので、もっとわかりやすく、作りやすくしていきたい」と意気込む製作者。2日間の展示を通じて故障が起きるなど、新たな課題も見つかっていたようです。

筑波大学 OpenEsysによる「パズル楽器・災害救助ロボット・ロードバイク支援デバイスほか」の展示(ブース番号F-01-05)

手の甲に取り付けたボードが、危険な箇所を指差してくるくる手をまわす動きを検出する仕組み。

「Young Maker Challenge 2024」を協賛する3社からも優秀賞が贈られました。ソニーセミコンダクタソリューションズが選んだのは、筑波大学 OpenEsysの「ロードバイク支援デバイス」です。

Maker Faire初参加となる製作者は、ロードバイク愛好家からのコメントがとても嬉しかったとのこと。

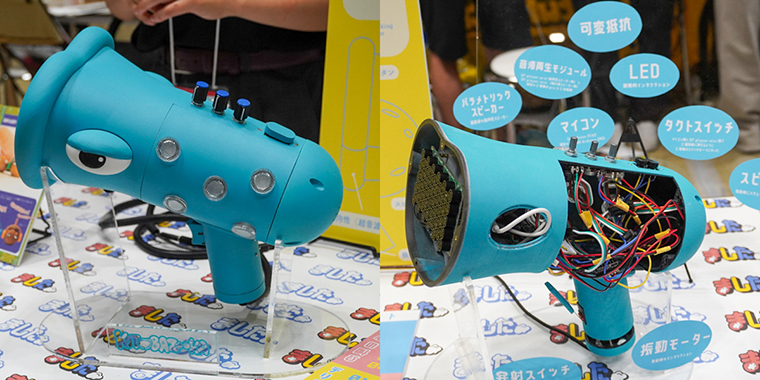

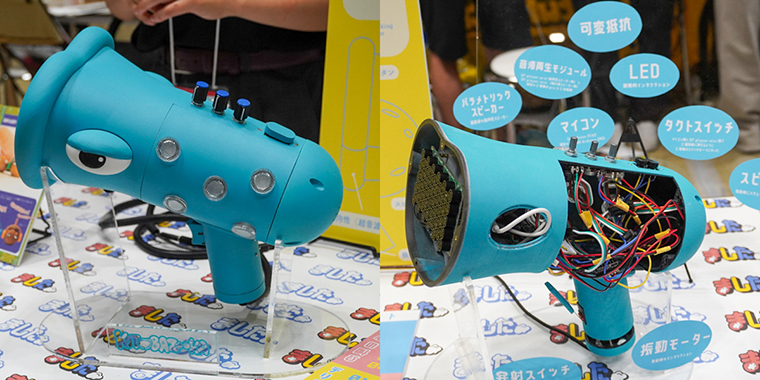

ました。さんの作品「コトバズーカ」(ブース番号F-01-03)

セメダインから優秀賞を贈らせていただいたのは、見た目もキュートなこちらの作品。「人見知りで言いたいことが言えない」と悩む学生クリエイター「ました。」さんが作った「コトバズーカ」です。

「決して難しい技術を使っているわけではないのですが、造形やデザインを褒めてもらって嬉しかった。コミュニケーションが苦手でよかったです(笑)」と語るました。さん。

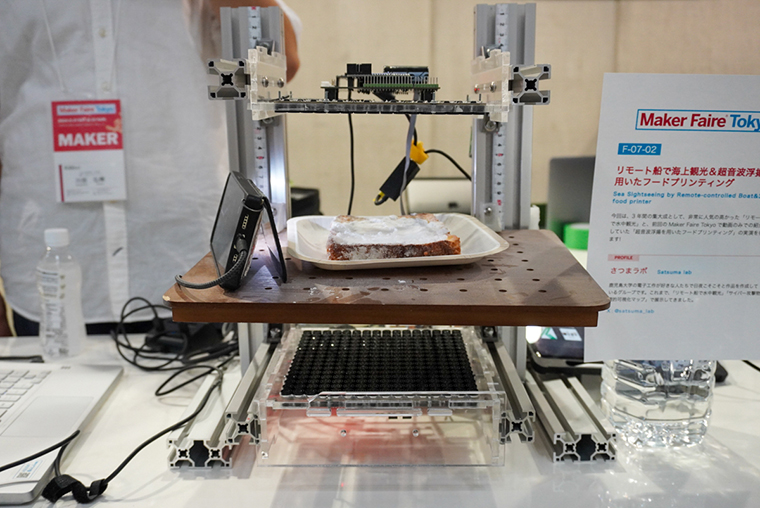

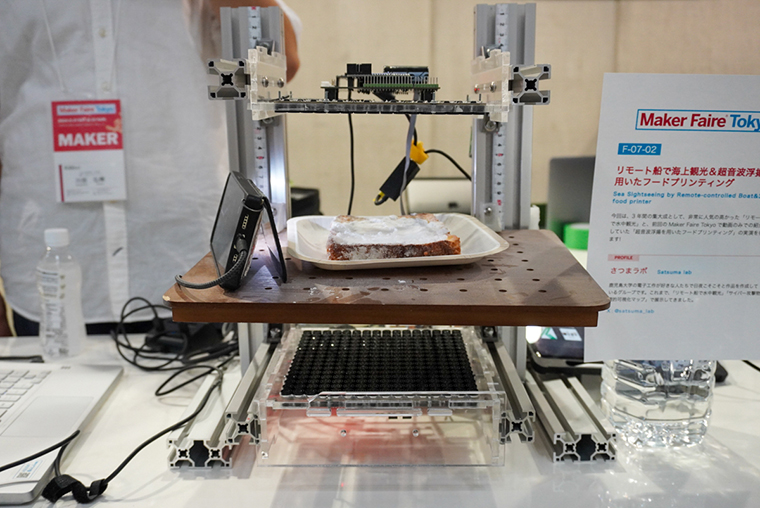

さつまラボの「リモート船で海上観光&超音波浮揚を用いたフードプリンティング」展示風景(ブース番号F-07-02)

鹿児島大学の研究室同期で3年間活動を続けるさつまラボ。超音波浮揚技術を用いて、食パン上の粉砂糖で絵を描く作品に対し、インターネットイニシアティブ(IIJ)から優秀賞が贈られました。発想自体の面白さもさることながら、技術本来の目的とは異なるアウトプットに辿り着いたMakerらしさや、枯山水的な美しさと愛おしさも高く評価されました。

普段の研究内容を別の形でアウトプットした、さつまラボのメンバー。研究を身近に感じてもらえる、Maker Faireならではの楽しみも味わえたとのこと。

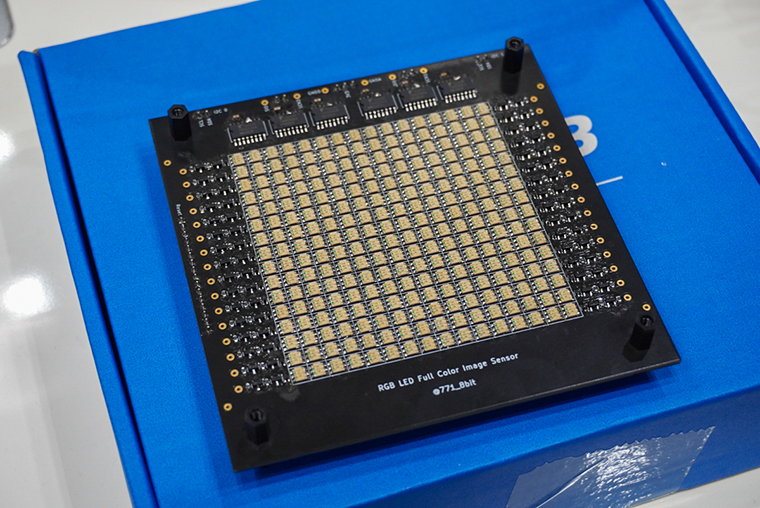

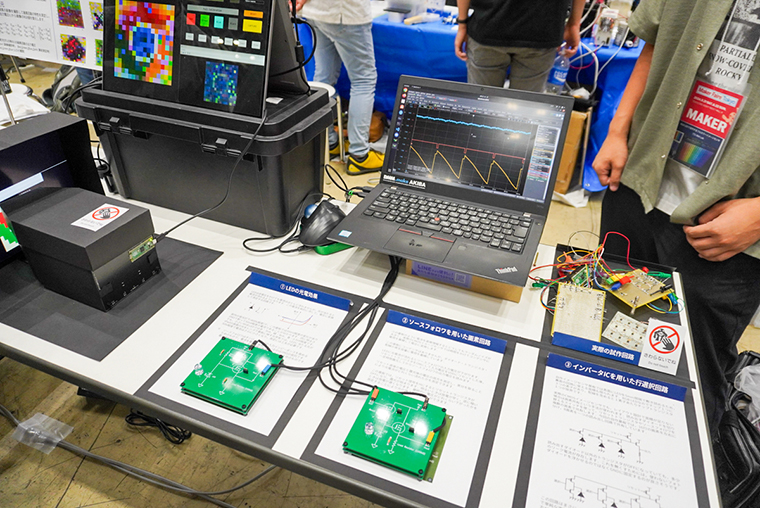

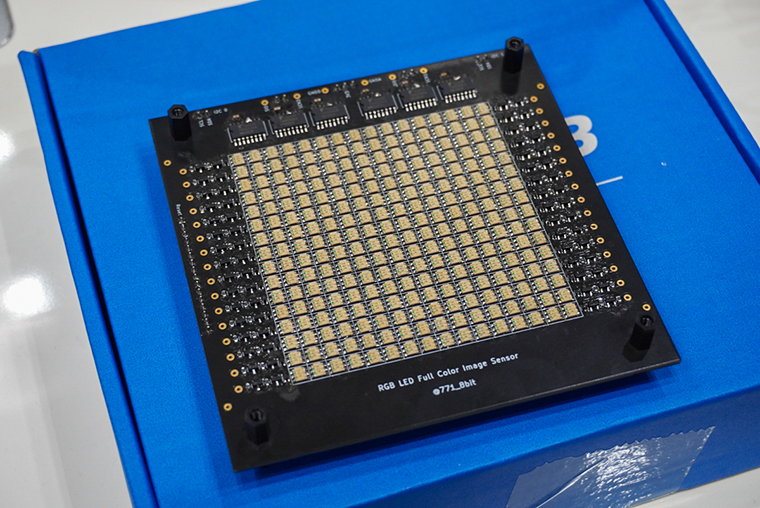

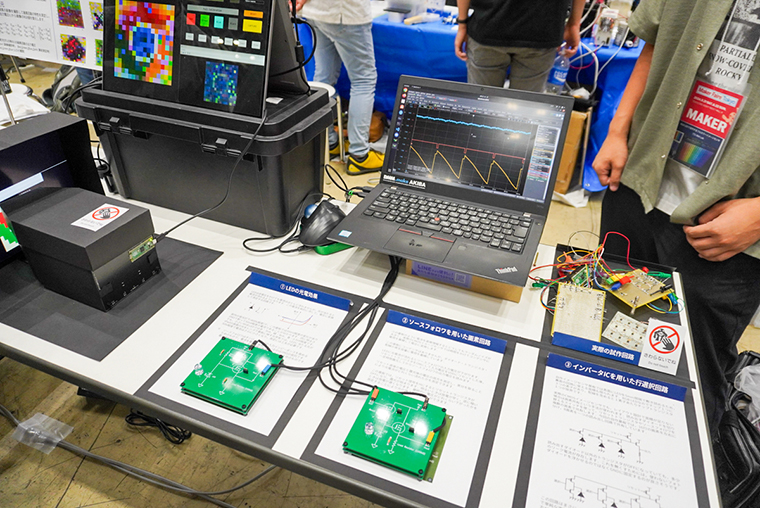

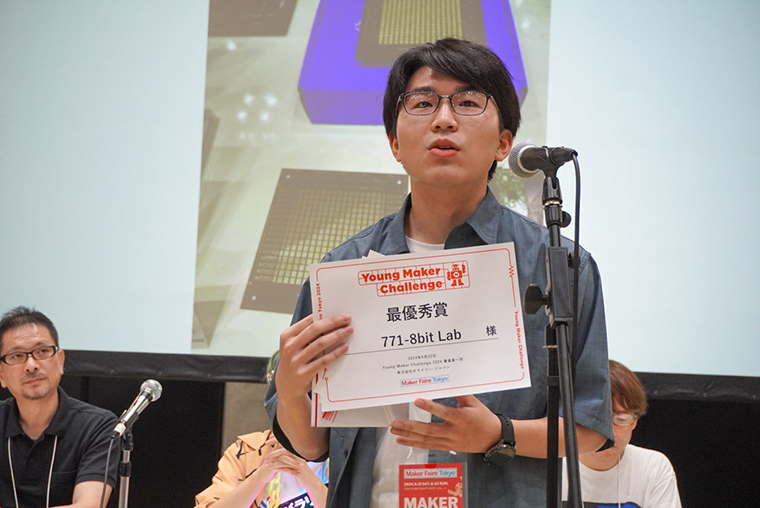

771-8bit Labの展示風景(ブース番号F-04-08)

フルカラーLEDを256個並べた自作のイメージセンサ。

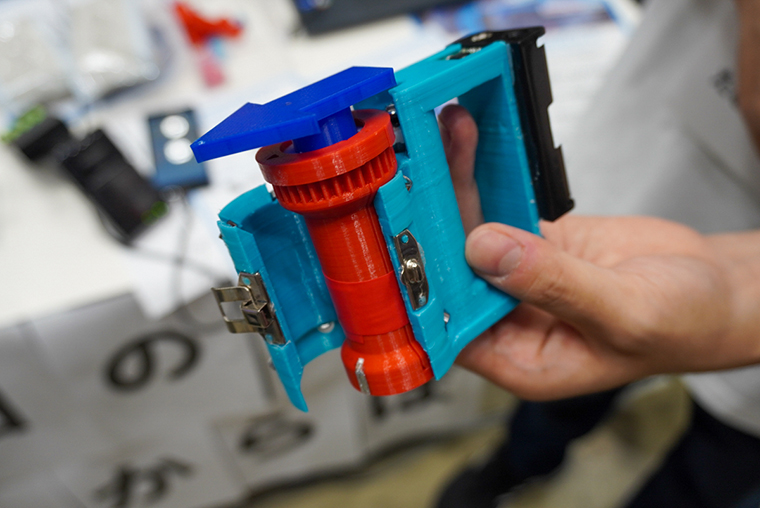

最後に発表された「Young Maker Challenge 2024」の大賞は、771-8bit Labによる「RGB LEDで自作するフルカラーイメージセンサ」です。フルカラーLEDで16×16個並べて作ったセンサを搭載したカメラで撮影するデモを実施。本来はアウトプットとして使うLEDを受光素子として応用する逆転の発想を、ユニークなアイデアや地道な作業で実現していました。

完成した作品のクオリティはもちろん、仕組みや制作プロセスを伝えるための展示も充実。来場者に説明するため、紙の資料だけでなく専用基板も配置し、丁寧なガイドで理解を助けてくれました。少し取っ付きにくそうなテーマでも、こうした魅力的な伝え方があれば興味をそそり、技術本来の面白さに辿り着けるのだと感じられました。

東京理科大学でイメージセンサの研究をする771-8bit Labさん。初めての出展ながらも、わかりづらい技術の魅力が伝わって嬉しいと感想を述べました。

ライター:淺野義弘

セメダインがスポンサーとして協賛している「Young Maker Challenge」は、そんな学生Makerたちを応援するコンテスト。大学やWebメディア、ものづくり企業などで働く審査員たちによる議論を経て、受賞に至った作品たちを紹介します。

【特別賞】傘が回って道案内? 取り付け型の「雨の日ナビ」

【特別賞】自動運転時代にもマニュアル操作を忘れない。未来に遺す「ラジコンMT計画」

の久保田晃弘さん。「3Dモデルのシミュレーションやタコメータの再現もしっかりしていて、昔に運転していた感覚が蘇りました。ゲームセンターのレーシングゲームともまた違う操作感がとても良かったです」と語り、電気自動車や自動運転技術が普及する今、意味が希薄化しつつあるマニュアル操作をあえて再現した点を評価しました。

【特別賞】宇宙版Arduinoを目指す「宇宙仕様OBC」

宇宙という過酷な環境では、地球上と同じ仕様の基板が機能するとは限りません。FUSiONでは放射線耐性があるパーツや、ソフトウェア側で随時更新・修理ができる仕様のOBCを制作し、環境試験まで実施。さらにその成果をオープンソースとして公開し、他の学生や団体たちも広く使えるように準備を進めています。

【特別賞】プレステ2の基板を直接いじる「グリッチVJ」

【優秀賞】コミュニケーションを楽しむ癒しロボ「ころボ」

擬人化したり可愛くしたりしがちなコミュニケーションロボットの中で、あえて中身が見える設計にしたことに着目した久保田さん。人に媚びず、うまく交流できているかわからないくらいの塩梅が、コミュニケーションの本質を感じさせると評価しました。

【優秀賞】ソフトの世界から転生した「バブルソート回路&アナログライフゲーム」

【優秀賞】ハンドサインで危険場所を記録する「ロードバイク支援デバイス」

製作者はロードバイクの走行中、危険な場所を見つけるとハンドサインで後続者に伝えることに着目。その手の動きをグローブに取り付けたSpresenseボードで認識し、位置情報とともに記録することで、危険な箇所を可視化して共有するアイデアとして具現化しました。Spresenseの低消費電力性能やGPS機能を活用した社会実装として評価され、今後の活用にも期待が寄せられました。

【優秀賞】言葉をあの人だけに伝えたい!苦手から生まれた「コトバズーカ」

メガホンのような「コトバズーカ」には指向性スピーカーが内蔵され、選んだ言葉を狙った場所にだけ届けることが可能。遠くから直接言葉が聞こえる感覚は新鮮で、発射する際には本体が光って振動するなど、利用者へのフィードバックも抜群です。コミュニケーションへの悩みから生まれた人間味のある作品を、プロダクトデザインやブースの見せ方まで含めた高いクオリティで届けたことから賞を贈らせていただきました。

【優秀賞】「超音波浮揚を用いたフードプリンティング」で粉砂糖の絵を描く

【大賞】圧倒的な作り込みの「RGB LEDで自作するフルカラーイメージセンサ」

審査員を代表してコメントを述べた久保田晃弘さんは「入力と出力が入れ替わることはありますが、LEDでイメージセンサを完成させることは想像以上でした。発想の新しさや作り込みの深さを感じ、全員一致で大賞に選びました。今後も進化を楽しみにしています」と祝いと期待を寄せました。

作ることで技術がわかり、面白さがシェアできる!

約50組のYoung Makerが集まった今年のMaker Faire Tokyo。賞に選ばれなかった作品も魅力的なものばかりで、賞を選ぶのは困難を極めたのだとか。Young Maker Challengeも3回目となり、年を追うごとに進化するチームや、全く新しいアプローチで出展するチームなど、その多様性は私たちにも良い刺激を与えてくれます。

筆者が印象に残ったのは、大賞のイメージセンサをはじめ、自動車のマニュアル操作や空気圧の制御など、すでに世の中にある技術を別の方法で読み解こうとするアプローチでした。ただ技術を使うだけでなく、その仕組みを掘り下げたり、別の使い方に応用したり……。当たり前に使いがちな技術でも、自ら手を動かしてつくることで、その魅力を再発見し、人に伝えることもできるようになるのでしょう。

ものづくりに年齢は関係ありません。しかし、Young Makerたちの作品からは純粋な興味や探究心がよりダイレクトに伝わり、鑑賞者もポジティブな気分にさせてくれました。技術や発想、熱意やチャレンジ精神など、あらゆる要素の詰まったYoung Makerたちの挑戦を、これからも見守り応援していきたいです。

ライター:淺野義弘

1992年長野生まれ。大学で3Dプリンタに出会いのものづくりの楽しさを知る。

ライターとして取材執筆に励みながら、墨田区で自分のファブ工房「京島共同凸工所」を運営中。

X(Twitter) https://x.com/asanoQm

個人サイト(リットリンク) https://lit.link/asanoQm

関連記事

タグ一覧