✕ 閉じる

ものづくり

2024年12月09日

感動したことと得意分野とを掛け合わせて考える~メディアアーティスト八谷さんの発想法~

プロフィール

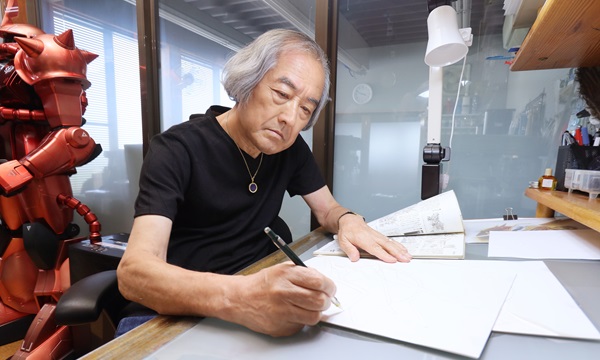

八谷和彦(はちやかずひこ)

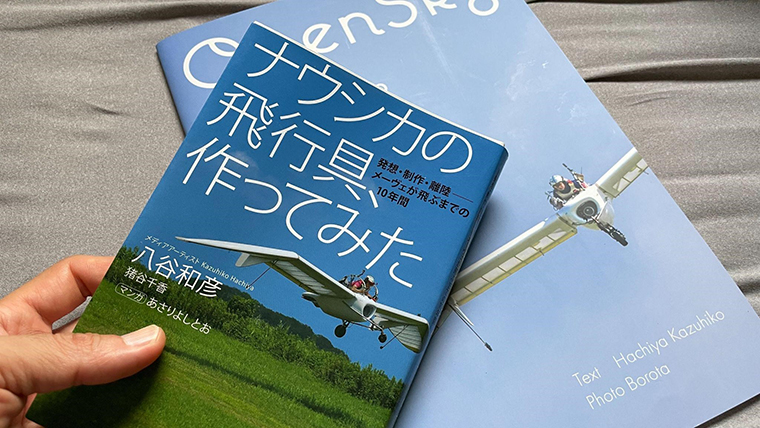

佐賀県生まれ。メールソフト「PostPet」や風の谷のナウシカに登場する飛行具「メーヴェ」を実際に飛行できる形で実現させたプロジェクト「OpenSky」等を手掛けるメディアアーティスト。九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学部)卒業後、コンサルティング会社勤務を経て(株)PetWORKsを設立。現在、東京藝術大学美術学部先端芸術表現科教授。

安藤:八谷さんとは以前ガイガーカウンターミーティングというイベントでご一緒させていただいたのが最初だったと思います。その時も話したかもしれませんが、僕は勝手に八谷さんに憧れを抱いていまして。

八谷和彦(はちやかずひこ)

佐賀県生まれ。メールソフト「PostPet」や風の谷のナウシカに登場する飛行具「メーヴェ」を実際に飛行できる形で実現させたプロジェクト「OpenSky」等を手掛けるメディアアーティスト。九州芸術工科大学(現九州大学芸術工学部)卒業後、コンサルティング会社勤務を経て(株)PetWORKsを設立。現在、東京藝術大学美術学部先端芸術表現科教授。

八谷:え、憧れだなんて、なにをおっしゃる。当時はですね、東日本大震災のあと、私がいた取手のキャンパスでも学生が放射線量を知りたいと不安がっていたんです。でも線量を測るガイガーカウンターは品切れで買えなかった。僕は電子工作が好きだったので、だったら作ってしまおう、とガイガーカウンターを自作したんです。でも計測器って校正しないと使い物にならないんですよね。だったらみんなで校正したり使い方を学んだりしよう、ということで、イベント化したのがガイガーカウンターミーティングでした。

安藤:ないものは作ってしまえ、というのがあのイベントの根底にあったんですね。

八谷:そうですね、必要に駆られてというか、やるべくしてやったというか。わりとそういうモチベーションでイベント化してしまうことが多いのかもしれません。

この流れから、僕が八谷さんに勝手に憧れを抱いていた、というのもわかってもらえるだろうか。つまり僕にも、いくつかのポイントで八谷さんになれた可能性があったのだ。

ならばどうして僕はPostPetが作れなかったのか、空を飛べなかったのか。多くの八谷さんファンや若い世代の人たちが気になるであろう、八谷和彦の持つ「視点のつくりかた」について、詳しく聞いていきたい。

自分の欲しいものを求められている領域で作る

安藤:八谷さんの手掛けるプロジェクトは、PostPetにしてもOpenSkyにしても、大掛かりなのにちゃんと形にして成功を収めていると思うんです。新しいプロジェクトを立ち上げる上で、最終的にそれが成功するかどうかを見極めるコツみたいなものってあるんでしょうか。

八谷:まずは自分が欲しいものを、求められている領域で作っていく、ということですかね。

「自分が欲しいものを、求められている領域で作っていく、ということだと思います」

安藤:その「空白地帯を見つける嗅覚」みたいなものは会社員だった頃に磨かれた感じですか?

八谷:それもあると思います。僕は会社員だった頃は商品開発みたいなことをやっていて、おかげでいま世の中が何を求めているのか、みたいなところをリサーチする感覚を養うことができました。はじめからアーティストだったら、こういうマーケティングみたいな視点でものを考えられていなかったのかもしれませんね。

感情が動くことと得意分野とを掛け合わせて考える

安藤:「求められている領域」を探し出す目は、八谷さんが会社員時代に携わったマーケティングや商品開発の経験が生かされているということはわかりました。では「自分の欲しいものを作る」という部分について、これには八谷さんの中で、なにか大切にしている判断基準みたいなものがあったりしますか。

八谷:単純に自分が何に感動したか、泣けたか、心が動いたか、みたいな、感情の部分を大切にしていますね。その感情の部分に自分の得意なこと、たとえば僕は電子工作が好きで得意だったので、それを掛け合わせて、それが将来形になりそうかどうかを見極めていきます。そうやって好きなことと得意なこととを掛け合わせていった先にあったのが、僕の場合、「メディアアート」という世界でした。

安藤:自身の感情を指標にして新しいプロジェクトを選ぶとなると、それに対する世間からの評価とか世論とのずれみたいなものに対して、怖さが生まれたりはしませんか。僕はライターとして文章を書いているんですが、いまでもやっぱり(これを書いてもウケなさそうだな)というトピックは書くのを躊躇することがあって。

八谷:なんていいながら、僕はわりと生まれつき楽観的なところがあって、良いものに対しては人はなんらかの形で支援してくれると思っているところもありますね。OpenSkyなんかはそうやって何度も何度も支えてもらってきました。

安藤:それはやはり技術の後ろ盾というか、作品に対する確固たる自信みたいなものがあっての楽観なんですよね。

八谷:そうですね。でも安藤さんが書いてるデイリーポータルZだって、あんなにみんなが自由に書いてる場って他にないじゃないですか。こういうものには支援したくなる人がいると思いますよ。ただ、みんながお金を払うことに慣れているメディアとそうでないメディアはあるかもしれませんね。

安藤:なるほど、ネット記事は無料が基本ですからね。

八谷:そうですね、そうなるとなかなか難しいと思うんです。やっぱり勝ち筋の見えるフィールドを見つけた上で勝負していくことだと思いますね。

長期にわたるプロジェクトでモチベーションを維持していくには

安藤:OpenSkyについて教えてください。OpenSkyは10年以上にもわたる壮大なプロジェクトだったと思うんですが、長期のプロジェクトを成功に導く上で、最後までモチベーションを維持するためのコツみたいなものはあるんですか。

八谷:長期にわたるプロジェクトではモチベーションをずっと保ち続けるのはやっぱり難しかったりしますね。これはもう旅みたいなもので、予算が足りなくなったら潔く休む、っていうのも重要だと思っています。

八谷:OpenSkyだと、予算がなくなった時には主に僕がハンググライダーの練習をしたりカポエラで体を鍛えたりと、訓練の時間にあてていました。どのみち訓練は必要になるので、ならば今のうちにやっておこうと。

道中を楽しむ、ということ

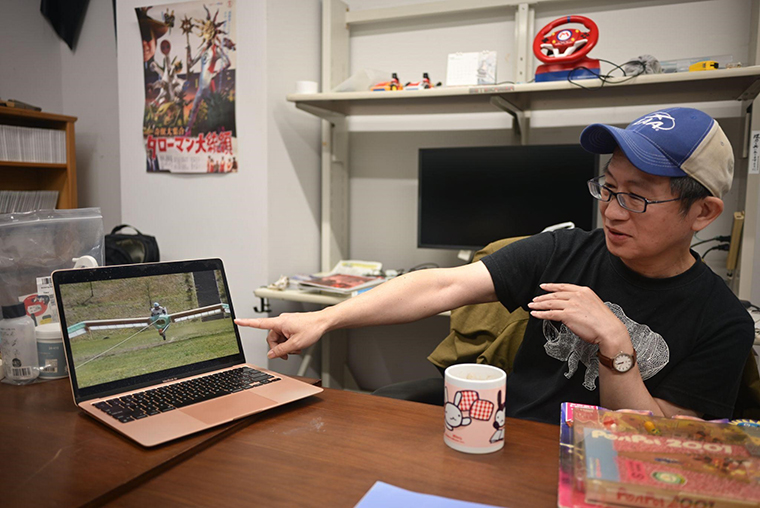

安藤:ちょっと話はずれますが、八谷さんって自分で訓練して自分でメーヴェに乗って飛ぶじゃないですか。これもすごいなと思っていました。ほら、イーロン・マスクは自分で火星に行かないじゃないですか、何かあったらプロジェクトが止まってしまうリスクもありそうですし。

八谷:まずケガするかもしれないようなリスクを他の人に負わせられないというのはありますね。なんていいながら、僕の場合はけっきょく自分が飛びたかった、というところが大きいとは思いますが。

八谷:マンガの「HUNTER×HUNTER」ってご存じですか?主人公ゴンの父がジンっていうんですけど、彼の言わんとしてることは「道中を楽しめ」だと思うんです。結果はどうあれ、その途中、プロセスを楽しむことがだいじなんだぞ、と。最近再読して「おお、いいこと言うな、おれも使おう」と思いました。

「けっきょくは自分が飛びたかったんですけどね」

八谷:機体も特殊ですからね、操縦も特殊なんです。最初はハンググライダーの経験者に乗ってもらったこともあったんですが、けっきょく自分が乗れるレベルの機体じゃないと、人なんて怖くて乗せられないですよ。

安藤:八谷さんにとって、自分で飛ぶところまで含めての「道中を楽しむ」ってことなんですね。話を戻しますが、実際に飛べるようになるまでには長い年月がかかっていますよね。それを推し進めたパワーというか、継続させるためのコツみたいなものってあるんですか。

八谷:僕はそもそもが長距離ランナータイプの人間だと思っているんですが、超長期のプロジェクトで、スタートとゴールだけ設定してもやっぱりモチベーションは保てないでしょうね。さっき言った道中を楽しむ、じゃないけど、OpenSkyに関しては途中途中にマイルストーンを設定していました。

安藤:途中経過を展示したり、とかですね。

八谷:そうです。展示以外にもOpenSkyでは、エンジンを積む前の機体を昔ながらのゴムで牽引する方法で飛ばしたりだとか、それこそ道中を常に楽しく進めていました。いまだとyoutubeなんかもあるので途中経過を公開しやすくなりましたよね。ただ、やっぱり安全面が第一なので、この展示までに実機で飛ばなきゃ、みたいな納期は設定しませんでした。これをやると危険だなと思ったので。

航空機に限らず、物を作る技術というのは、一度途絶えると再開するのがとても難しいのだという。これまで日本で忘れ去られていた「航空機を作って飛ばす」という文化を、八谷さんがOpenSkyで復活させたことは、そういった意味でも大きな意味を持つに違いない。これは八谷さんが先に言っていた「自分が欲しいものを、求められている領域で作っていく」を示した最たる例だと思う。

次の世代に教えたい、というよりむしろ教わりたいと思っています

安藤:八谷さんはいま大学で教壇に立って生徒にも教えていますが、次の世代に何を教えていきたいと思っていますか。

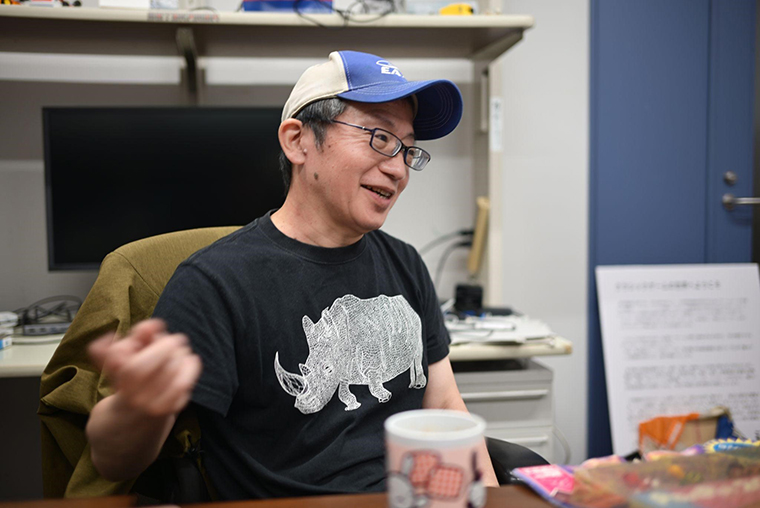

八谷:これは正直言って、学生に何かを教えるというより、むしろ僕が若い人から教わりたくて教壇に立ってる、というところがありますね。さっきもお話ししたように、僕の場合ベースの考え方が商品開発やマーケティングの視点に近いので、いま若者のあいだで何が流行っているのか、とか、何に熱狂しているのか、みたいな情報が身近なところから知れるっていうのは貴重な環境です。

安藤:そうやって学んだことを生かして、次はなにをやろうとしているんですか。ヒントだけでも教えてください。

八谷:最近、古いゲーム機をフリマサイトなんかで買ってきて、それを直したり改造したりして、また遊び直しています。僕らが子どもの頃に熱狂してた古いゲームを今の子どもたちにやってもらうと、やっぱり今の子どもたちもハマるんですよね。

安藤:興奮する感覚や根本的な魅力みたいなものは変わらないってことなんですかね。

八谷:そうなんだと思います。テクノロジーの進歩の速度はすさまじいですから、アート作品でも、コンピューターを表現の中心においているものって陳腐化しやすいと思うんです。でも航空機でもそうなんですが、最先端に見えてじつは古くからある技術や知識の蓄積が大切だったりするんですよね。テクノロジーを使うとしても、古くても価値のあるものを生かす方向に使っていけたらと思っています。

「ちょっとやってみます?」と言って僕が昔やっていたドリームキャスト版「セガラリー2」のゲーム機を準備する八谷さん。何をやるにも常に楽しそうにしているのが印象的でした。

インタビューを終えて

八谷さんの手掛けるプロジェクトは、どれも知識や経験がなくても熱狂できる垣根の低さと、その奥に広がる深さを感じるものばかりなのである。今日のインタビューでは、こうした作品たちを作り出す八谷さんの頭の中を少しだけ覗くことができたような気がした。

なにより印象に残ったのは、自分の作品について話す八谷さんが、どうしようもなく楽しそうだったことだ。八谷さんのいう「道中を楽しむ」という精神が、プロジェクトだけではなく、普段の生活から根付いているのだと思う。

安藤昌教(あんどうまさのり)

国立研究所での研究員を経て、カフェ店長、ダンサー、カメラマン、広告制作など。デイリーポータルZにて執筆中。25年度より高校物理科の教師に。猫好き。

関連記事

タグ一覧