✕ 閉じる

ものづくり

2025年09月05日

「誰でも、ものづくりができる場所」メイカースペースはこうして広がった

個人でも本格的なものづくりができる共同工房「メイカースペース」。日本では2010年代から急速に普及し、現在は全国にさまざまな施設が存在します。この新しいものづくりの場はどのように生まれ、発展してきたのでしょうか。創世記から業界を見つめ続けてきたファブラボ神田錦町の梅澤陽明さんに、日本のメイカースペースの歩みと今後の展望を聞きました。

地方では大型のメイカースペースも存在する。仙台市郊外にあるDIY STUDIOは木材商社が運営する木工に強いメイカースペース。(撮影:筆者)

近年では企業や大学、地方自治体など、さまざまな場所でメイカースペースが設けられ、イノベーション創出や教育の場として活用されています。

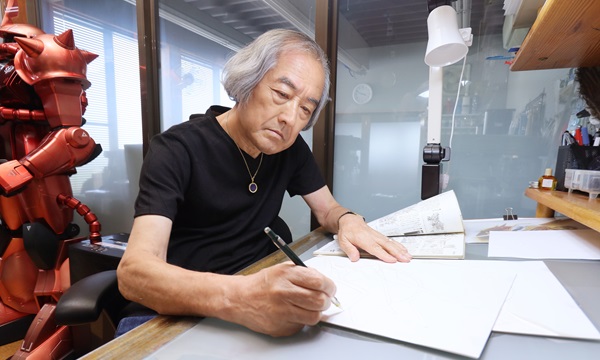

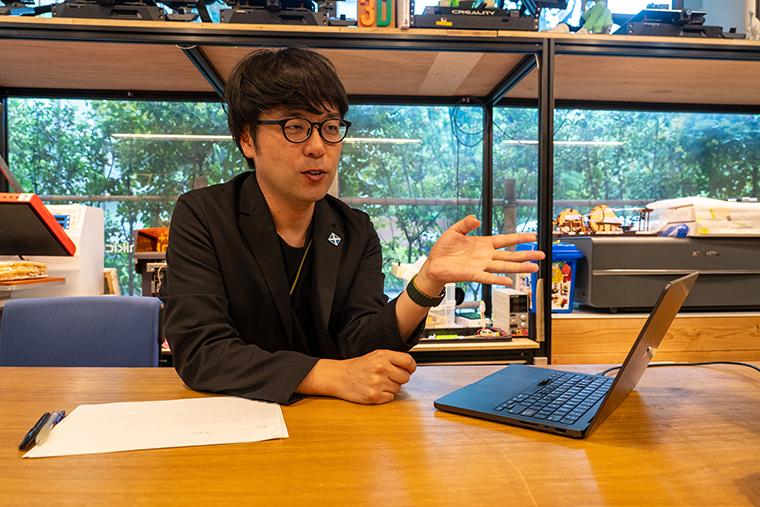

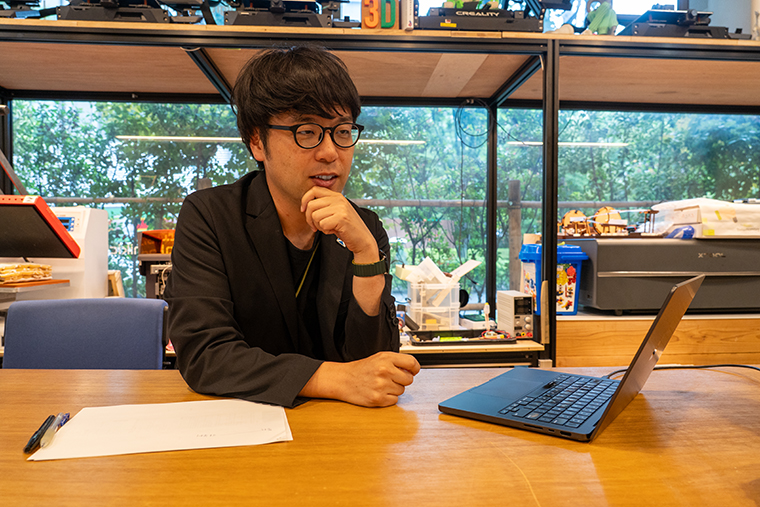

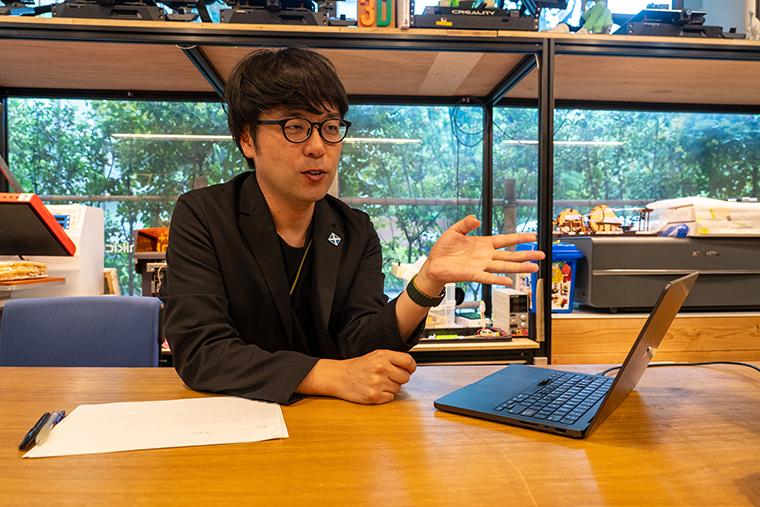

ファブラボ神田錦町の梅澤陽明さん

梅澤さんが最初に立ち上げたファブラボ渋谷(写真提供:ファブラボ神田錦町)

無印良品とロフトによるデジタル加工工房「LOFT&Fab」(写真提供:ファブラボ神田錦町)

ソニーグループのCreative Lounge(写真提供:ファブラボ神田錦町)

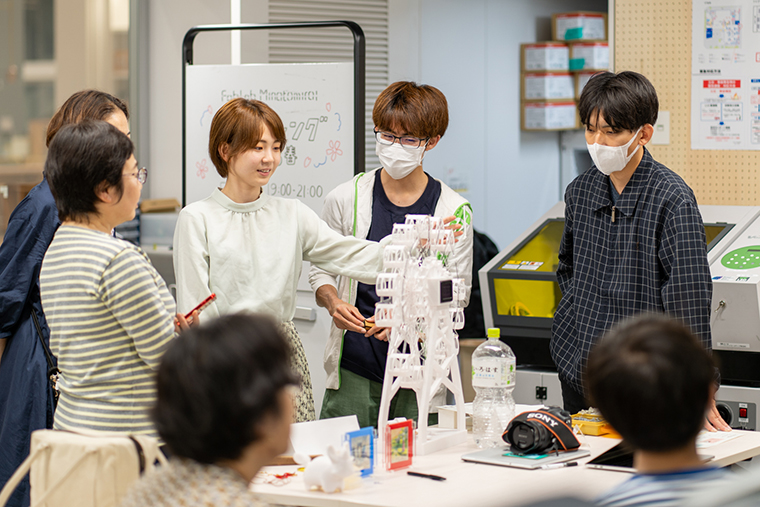

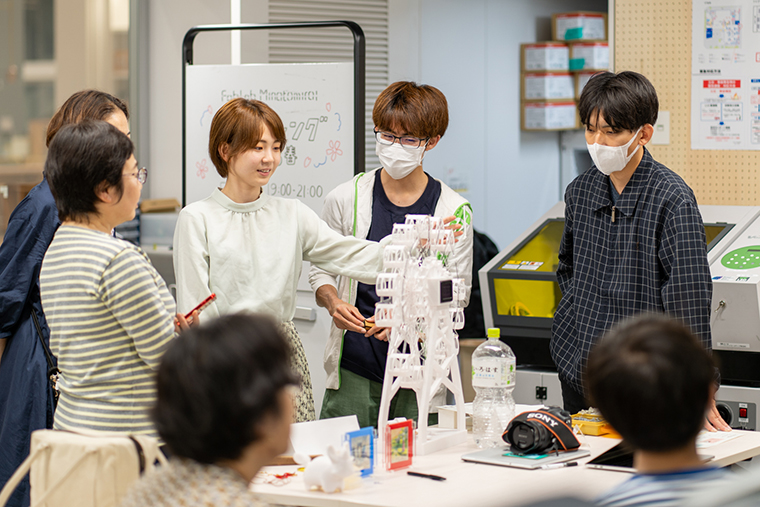

ファブラボみなとみらいでのユーザーミーティングの様子(写真提供:ファブラボ神田錦町)

「ファブラボの世界でずっと言われているのは、ファブラボに大切なのは機材の充実ではなく、人の充実であるということです。機材が足りなくても人が全てを解決してくれるということが言われ続けていたのですが、この近年、その雰囲気を一層強く感じるようになりました」と梅澤さんはコミュニティの意義を強調します。

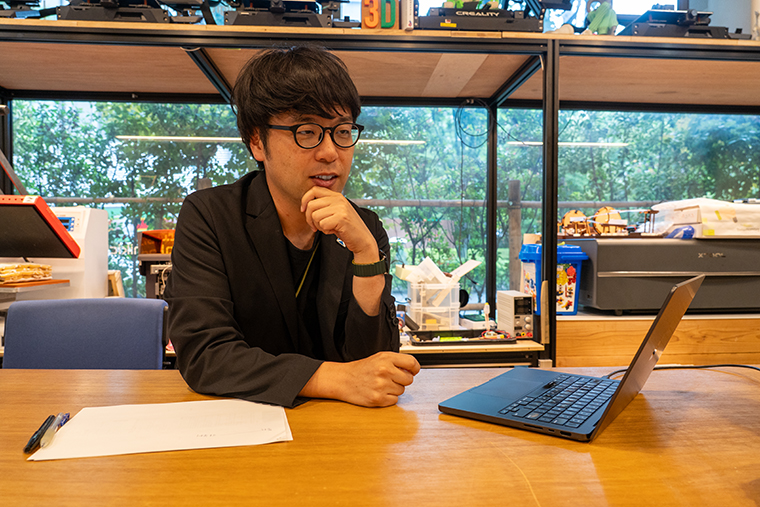

さまざまな工作機械が手に入りやすくなった今、メイカースペースの価値は人とコミュニティにあると語る梅澤さん

越智岳人(おちがくと)

急速に拡大したメイカースペース市場

「自分のアイデアを形にしたい」「オリジナルの製品を作ってみたい」そんな思いを抱いたことはありませんか?かつて、個人がものづくりを行うには高価な設備と専門的な知識を学ぶ必要がありました。しかし今、誰でも気軽に本格的なものづくりができる場所が全国各地に生まれています。それが「メイカースペース」です。

メイカースペース、ファブ施設、ファブスペース、ハッカースペースなど、さまざまな呼び方がありますが、いずれも3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械を備え、個人や小規模チームがものづくりを行える共同工房のことを指します。会員登録をすれば、数万円から数百万円する機材を時間単位で利用でき、試作品の制作から小ロットの製品作りまで可能です。

都内にあるメイカースペースの一例。東京都杉並区にあるIMAGINUSは小学校だった建物を改装し科学体験施設として運営。その施設内にデジタル工作機械が利用できる機能を備えている。(撮影:筆者)

単なる工房と異なるのは運営者が自発的にコミュニティを形成し、イベントやワークショップを通じて利用者同士の交流を促進している点にあります。技術を学べるセミナーや作品の発表会、起業を目指す人向けのピッチイベントなど、「作る」だけでなく「学ぶ」「つながる」「広める」機能も持っているのです。

こうした施設が増えた背景には、アメリカを発端とするMakersムーブメントが巻き起こり、日本にも伝搬したことが挙げられます。また、3Dプリンターなど試作に必要な機材が安価になり、国内外のECサイトでハードウェア部品が簡単に買えるようになったこと、Maker Faireのようなイベントの普及も追い風となりました。

活版印刷屋の孫が抱いた「現代の町工場」への憧れ

そんな日本のメイカースペース業界を創成期から見つめ続けてきた人物がいます。一般社団法人デジタルファブリケーション協会の設立メンバーの一人で、ファブラボ神田錦町を運営する梅澤陽明さんです。梅澤さんは2012年にファブラボ渋谷を立ち上げた、日本のメイカースペースの歴史を古くから知る人です。

梅澤さんがファブラボ※に惹かれた背景には、幼少期の原体験があります。

ファブラボ・・・ファブラボとは2000年頃に米国マサチューセッツ工科大学(MIT)で始まった、世界的なものづくり人ネットワーク。各ラボには、デジタル工作機械が備えられている。大量生産や市場の論理に縛られること無く、個人が自由にものづくりできる社会を構築することで、作る人と使う人の分断の解消を目指す取り組みでもある

「横浜で活版印刷屋を営んでいた祖父の家に行くと、印刷機と工場独特の匂いが常にあったことを覚えています。とても素敵だなと思っていました」と梅澤さんは振り返ります。

その活版印刷屋では、お客さんが注文に訪れ、試し刷りをしたものを見てもらい、「もっとこうしたい、ああしたい」という要望に応えて活字を詰め直すという光景が日常でした。お客さんの反応を常に見聞きし、それに対してどう返していくかを考え続けるものづくりの風景が、梅澤さんの原体験として深く刻まれていました。「ファブラボは現代の町工場だと話しています。祖父は2次元の印刷業でしたが、僕は3次元の印刷業ですね」

社会人になった梅澤さんは大手建設機械メーカーで設計の仕事に携わります。設計部で働いて数年経った頃、梅澤さんは「ユーザーに近い設計をしたい」という思いを抱くようになりました。

そんな時に出会ったのが「BOP(ベース・オブ・ピラミッド、ピラミッドの底辺という意味)ビジネス」という概念。これは年間所得3000ドル(約45万円)以下の人たちのためのものづくりを指します。「世の中にはたくさんの製品やサービスがあるのに、BOP層の人たちのために設計されたものは数少ないという事実を知りました」と、梅澤さんは当時受けた衝撃を振り返ります。

そのビジネスの背景を理解するため、梅澤さんは開発途上国のひとつと言われる東ティモールを訪れます。現地で目の当たりにしたのは、日本からODAで輸出された高性能工作機械がほこりをかぶっている現実。現地の人からは「操作が難しすぎて使えない」という答えが返ってきました。「BOPプロダクトは使う人と対話をしながら、試行錯誤を繰り返し、開発しなくてはならない」ことを、梅澤さんは実感したそうです。

もっと気軽にBOPプロダクトの実験ができる場所はないかと考えていた時に出会ったのが、2010年に東京ミッドタウンで開催された「世界を変えるデザイン展」でした。梅澤さんは、その展示会で初めてファブラボの存在を知ります。

「BOPプロダクトの実験場はファブラボじゃないか」と直感した梅澤さんは、日本でファブラボの浸透に尽力していた慶應義塾大学の田中浩也教授の研究室に社会人研究員として参加し、ファブラボ中心の生活をスタートさせました。

プラグイン型ビジネスモデルの誕生

梅澤さんが研究室で出会った仲間たちの中には、後に日本のメイカースペース黎明期に施設を立ち上げる仲間もいました。ここでの濃密な2年間が、梅澤さんのその後のキャリアを決定づけることになります。

2012年11月、梅澤さんは一般社団法人デジタルファブリケーション協会を設立し、渋谷のコワーキングスペース内にファブラボ渋谷をオープンさせました。そこで初めて、メイカースペースを経営する視点の重要性に気づきます。

さまざまなビジネスモデルを模索する中で行き着いた答えは、独立した施設の運営だけで無く、既存の場所や仕組みにファブラボの考え方を組み合わせて、機能強化するというアイデアでした。

このコンセプトが形になったのが、2013年にスタートした無印良品とロフトの協働プロジェクトのデジタル加工工房「LOFT&Fab」でした。両店の店頭にある商品をパーソナルカスタマイズできるサービスで、一般消費者がレーザー加工やUVプリントに触れる機会を設けたのです。

「ファブラボに来る人たちは技術的な人たちが多かったのですが、LOFT&Fabでは全く違う層の人たちに出会えました。ものづくりが目的ではない、雑貨店にふらっと買い物に来た一般消費者の方々です。ファブラボで出会う人たちの層とは全く違う層の人たちに出会えたのは、僕らにとっても大きな経験になりました」と梅澤さんは振り返ります。今でこそ既製品のカスタマイズは、さまざまなブランドや店舗で実施されていますが、その源流をたどると梅澤さんたちのLOFT&Fabに行きつくのかもしれません。

LOFT&Fabでの反響を受けて、梅澤さんたちは企業との連携を本格化させていきます。2014年にはソニーグループの品川本社内に専用のメイカースペース「Creative Lounge」を開設。日本の企業内メイカースペースとしては先駆的な存在でした。

きっかけは、あるソニー社員が考えていた、社内メイカースペースの構想です。「ソニー創業期のような思うがままに試行錯誤でき、社内の人たちが自由に交わることのできる場所をつくりたい」というアイデアでした。

これらの取り組みが伝わると、他の法人からも声が掛かるようになりました。カルチュア・コンビニエンス・クラブやハンズなどの企業法人、神奈川大学、広島工業大学などの学校法人で、それぞれの目的に応じたメイカースペースの企画や運営業務を手掛けるようになります。

企業内のメイカースペースと開かれたメイカースペースでは、求められる要素が大きく異なることも分かってきました。「誰でも利用できる施設では、比較的初歩的な相談が多いのですが、企業内や大学内のような利用者が限定される場所は技術的に深い相談が多い」と梅澤さんは分析します。要求される技術力にも差があり、企業内では専門性の高い会話が求められる一方、オープンなスペースでは誰もが来やすい空間作りと高い接客力が必要になります。

梅澤さんは同じ機能をどこにでもインストールするのでは無く、取り組む相手にあわせて機能をカスタマイズし、より最適なプラグインを考えつづけているそうです。

変化するメイカースペースのニーズ

広島工業大学内のファブスペース「Hiroshima Making Hub(M-Hub)」(写真提供:ファブラボ神田錦町)

10年以上にわたってメイカースペース業界に関わってきた中で、利用者のニーズも大きく変化していると、梅澤さんは分析します。特に顕著なのが3Dプリンター普及による変化です。「3Dプリンターは価格がぐっと下がって、一家に一台のような状況になりました。家にあるのはもう前提で、しっかりとものづくりをしたい人は、自宅で作れる時代になってきています」。

機材が身近になった結果、メイカースペースに求められる役割が変化しています。現在は「他者とのつながり」や「自分の中にないスキルを補完する」場所としての需要が高まっているといいます。

「出会いを求めて尋ねてくる人が増えています。インターネットで作り方は調べれば出てきますが、そこから次のステップ、広がりを作るとなると、インターネットだけでは難しい」(梅澤さん)。

現在、梅澤さんが運営するファブラボみなとみらいでは、不定期でユーザーミーティングを開催しています。参加者は15人から20人程度で、さまざまなバックグラウンドを持った会員が自身のプロジェクトを発表し、会員同士の交流の場を大切にしています。

「人」中心のメイカースペースが描く未来

ファブラボで働くスタッフたちを擁する自分たちの組織について、梅澤さんは「ものづくりの世界のタレント事務所」と表現します。さまざまなスキルと個性を持ったスタッフがいる中で、新しいメイカースペースを作る際にどのような個性が必要かを考えて、プロジェクトチームを作っているとのことです。「どのスタッフに聞いても同じと言うわけではなく、異なるスキルもったスタッフがいるから、行ってみようかなと思うような場所を目指しています」(梅澤さん)。

一方で、10年以上の運営事業を振り返ると、この数年は特に利用者の変化を感じているようです。「今の若い世代はデジタルネイティブ、3Dネイティブになっています。そうすると、3Dプリンターに出会ってから、何か作るまでのスピード感が今まで以上に加速するだろうと感じています」(梅澤さん)

日本各地の大学がメイカースペースを開設し、近年は高校や中学校への導入が進んでいる現状を見ながら、梅澤さんは「ファブネイティブ」の世代が育っていくことを予感しています。

日本のメイカースペース業界の未来について、梅澤さんは明確なビジョンを持っています。「どのようなコミュニティがそこにあるのかを見極めた上で、メイカースペースを選ぶ時代になると思います。『あそこに行くとこの機材があるから』ではなく、『こんな人がいるから行ってみよう』という動機ですね」。

機材の低価格化が進み、個人でもさまざまな機械を導入しやすくなったことで、「機材があるから行く」という動機は薄れつつあります。一方で、創作活動における孤独感や行き詰まりを解決してくれる「人との出会い」のニーズは高まっていると梅澤さんは指摘します。

固定的なビジネスモデルではなく、相手のニーズに応じて柔軟に形を変えていくーー。そんな梅澤さんのアプローチが、日本のメイカースペース業界に一つの道筋を示しています。デジタルファブリケーションが民主化され、誰もが手軽にものづくりができる時代だからこそ、メイカースペースの価値として重視されるのは、「人が集まる場所」としての機能なのです。

もし、あなたが「自分の作ったものを共有したい・フィードバックを受けたい」と思ったり、「発展させるためのアイデアがほしい」と思ったのであれば、近くにあるメイカースペースに尋ねてみましょう。思いがけない出会いが、あなたの創造性や技術力を更にアップデートさせ、人生を豊かなものにするかもしれません。

越智岳人(おちがくと)

編集者・ライター / 個人クリエイターからスタートアップや大企業に至るまで、製造業を中心に取材。

2025年にWebメディア「FabScene(ファブシーン)」を立ち上げ、編集長として運営に携わる。

関連記事

タグ一覧