✕ 閉じる

ものづくり

2025年11月14日

4年目の進化と新たな出会い。「Young Maker Challenge 2025」表彰式&作品レポート

作ることで楽しむ、つながる、学ぶ。そんなコンセプトを掲げたものづくりの祭典「Maker Faire Tokyo 2025」が開催されました。10月4日と5日、東京ビッグサイトの会場にはMaker(メイカー)と呼ばれるものづくり愛好家が集い、それぞれの趣味や研究成果を惜しみなく披露。その楽しさを知る仲間や来場者たちと、作品を介したコミュニケーションを楽しんでいました。

AIや電子工作、デザイン、音楽など幅広いカテゴリーを扱うMaker Faireの出展者たち。企業内のサークルや熟練の技術者にならび、近年ではさまざまなジャンルの学生たちも活躍しています。

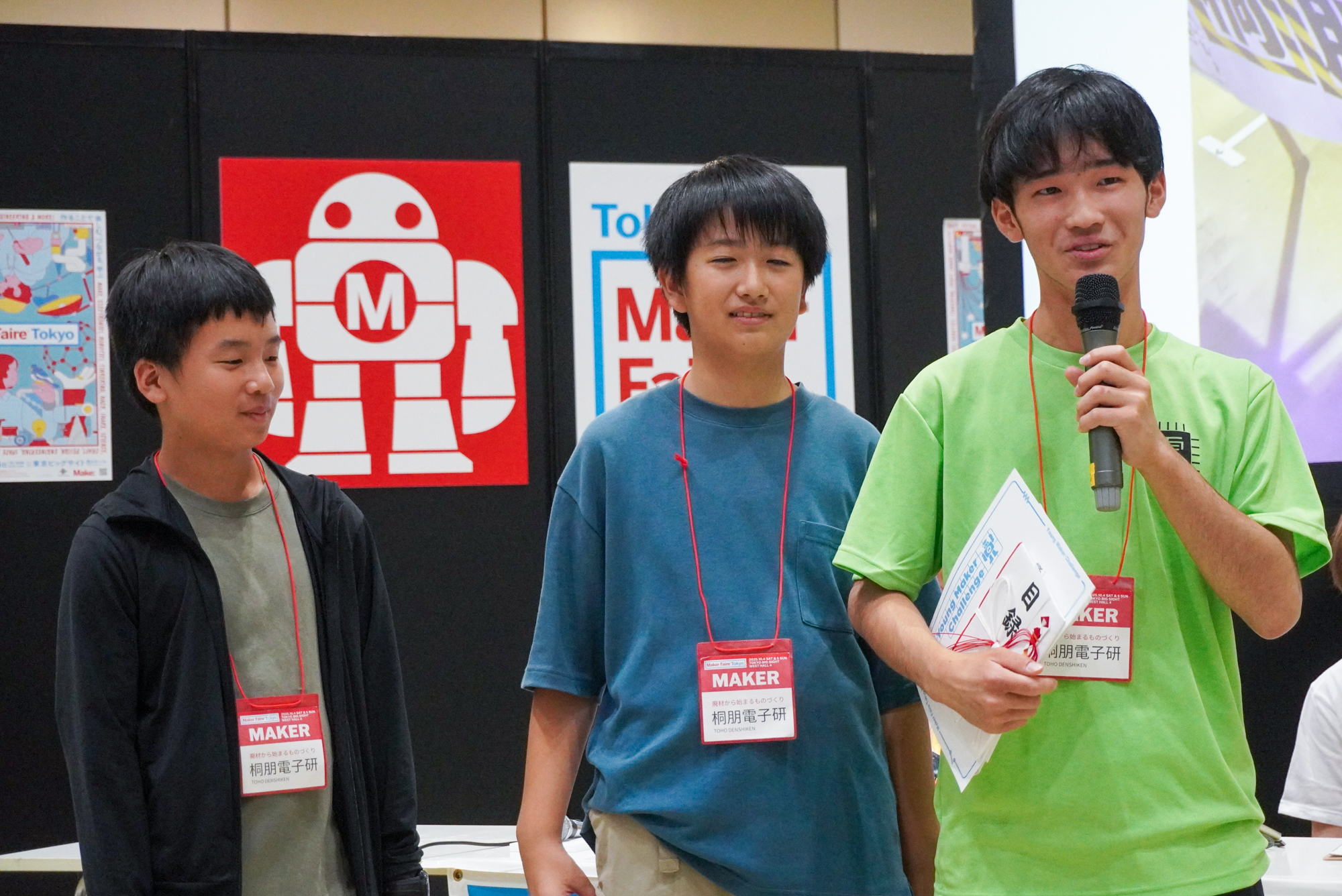

そんなYoung Maker(学生メイカー)と呼ばれる出展者約50組を対象としたコンテスト「Young Maker Challenge 2025」が開催されました。2022年から数えて4回目となるコンテストでは、技術レベルの高さのみならず、発想のユニークさやアイデアへの熱意、チャレンジ精神など幅広い視点で作品を評価。年齢や立場を超え、魅力あふれる参加者が集まったコンテストの様子をレポートします。

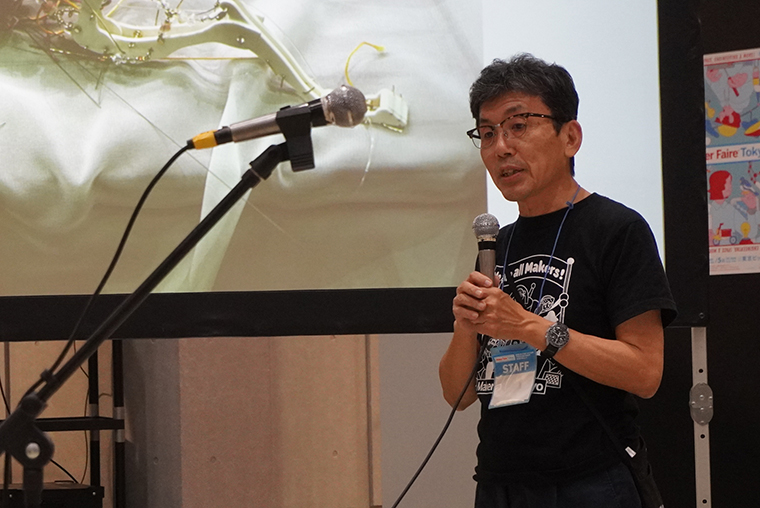

「Young Maker Challenge 2025」表彰式。

【優秀賞】技術と表現がミックスされた独自表現

昨年に引き続きメインの審査員を務めたのは、久保田晃弘さん(多摩美術大学情報デザイン学科 教授)、石川大樹さん(ヘボコン、デイリーポータルZ)、ギャル電・きょうこさんの3名。Young Makerたちの作品をすべて見た上で、それぞれの優秀賞と最優秀賞を選定していきます。

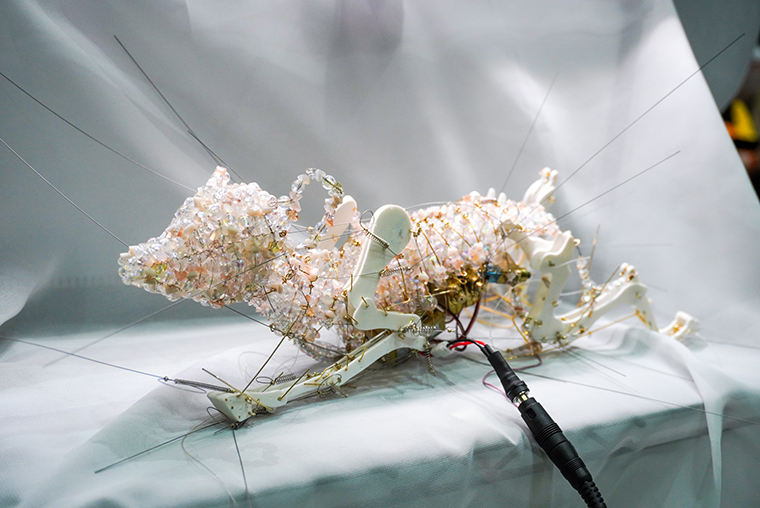

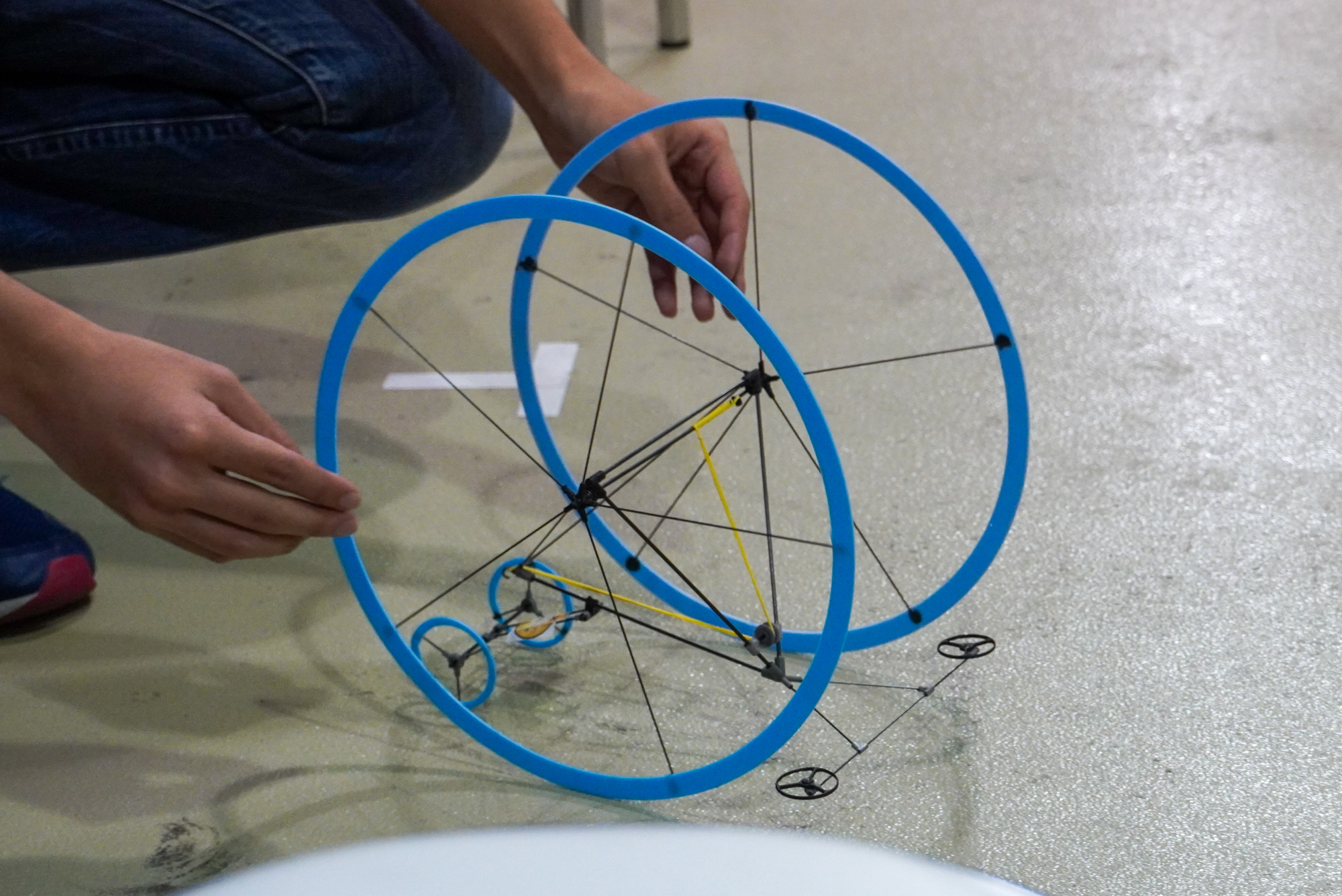

まず紹介されたのは、久保田晃弘さんが優秀賞に選出したこちらの作品。動物の筋肉や骨格の仕組みをヒントに、張力と圧縮力で形を保つテンセグリティ構造を組み合わせて作られた子鹿のロボットです。生物学や物理学に基づくロジカルなアプローチと、ビーズとワイヤーによる繊細さと艶かしさがマッチした、バイオアートのような表現が評価されての受賞となりました。

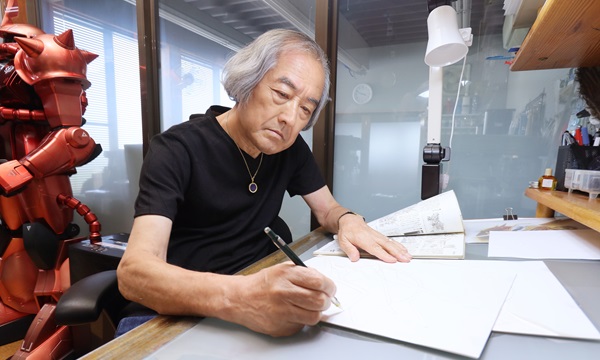

審査員の久保田晃弘さん

【優秀賞】空気から水に進化した論理演算学習キット

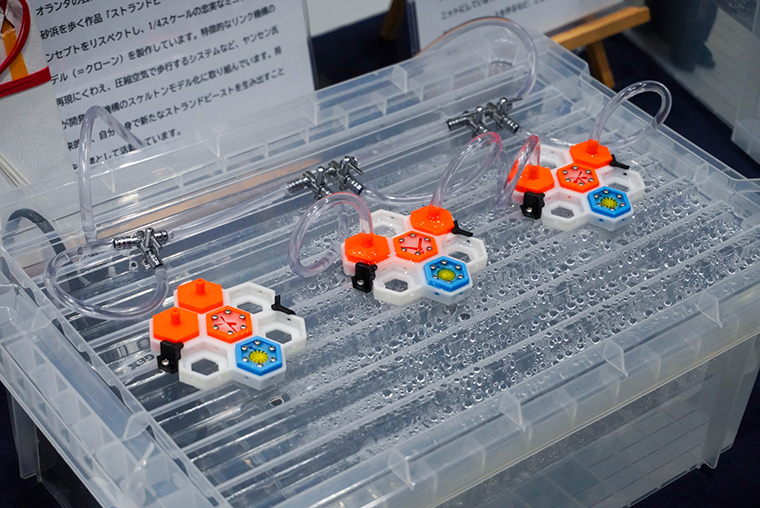

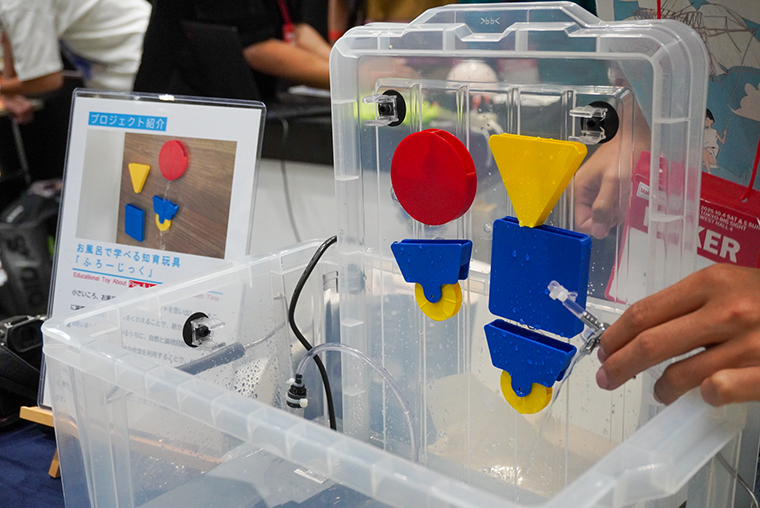

石川大樹さんが優秀賞に選んだのは、久留米工業高等専門学校の学生によるこちらの作品。風を受けて走るテオ・ヤンセンのストランドビーストに感動し、空気圧の魅力にハマった作者は、AND/ORなどの論理回路を空気圧で表現するキットを制作し、昨年のコンテストで優秀賞に選ばれていました。

それから1年が経ち、今年は新たに「水流」を用いた作品を発表。PCやスマホの中で起きている現象や演算をわかりやすく表現するアプローチは変えず、空気よりも小型で持ち運びやすい、水流を使った学習キットへと進化させました。

久留米工業高等専門学校 Pneu Logicsさん

【優秀賞】AIの恩恵をハードウェアにも

審査員のギャル電・きょうこさん

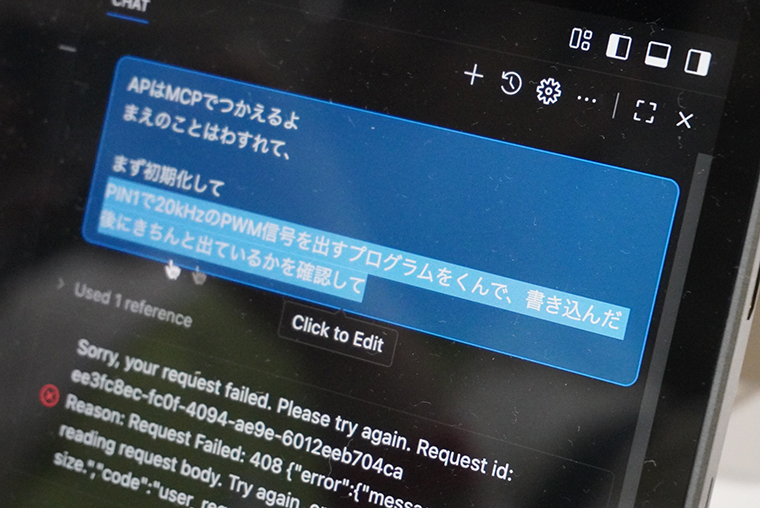

きょうこさんは、「ギャル電も場当たり的にAIを使ってコーディングしているんだけど、ハードの改善までAIがやってくれたらいいのにって思ってた。それを実現してくれるドラえもんみたいな存在」と驚きを交えてコメント。「新しい技術を実用レベルまで持ってきているのが本当にすごい」と評価しました。

「Probe-MCP」は基板のガーバーデータから検査用ジグのデータまで自動生成するなど、複数人での利用や普及も視野に入れて開発されています。作者の饗庭陽月さんは、受賞の喜びを述べつつ、「ソフトだけじゃなく、ハードの世界にもAIを広げたい。みんなでものづくりやハードの開発を楽しんでほしいです」と会場に呼びかけました。

【特別賞】安定して動く板

ここからはスポンサー企業による特別賞をご紹介。まずはインターネットイニシアティブ(IIJ)さんが呼び込むと、会場の脇から何かがスイーッとやってきて……!?

その正体は「動く板NEO」。電気通信大学の有志メンバーによる、自動運転モビリティ開発プロジェクトの成果物です。「ルンバに乗ってみたい!」という素朴な動機からスタートした開発は、学内の障害物を避けて走行する自律制御システムや、200kgまで荷物を運べる堅牢性など、実用性を備えたレベルに到達。名前の通り「板が動くだけ」というシンプルさゆえに、さまざまな用途へ拡張できる余白があり、オープンソース化による展開も見込んでいます。

動く板Projectのメンバー

IIJさんは、スマートフォン経由でLTE通信を使って呼び出せる機能性や、授業から始まったプロジェクトがここまで完成度を高めてきた姿勢を評価し、特別賞に選出しました。ものづくりを通じて、製品の裏側で何が起きているのかを体感できることも、Young Maker Challengeの魅力のひとつです。

動く板Projectのメンバーは「2代目として自動化やサービス化の工夫に取り組んだ。その魅力が伝わって嬉しいですし、調布からここまで持ってきた甲斐がありました!」と笑顔でコメント。授賞式のあとは、再び動く板に乗ってスイーッと会場の奥へ戻っていく姿が印象的でした。

【特別賞】モジュール型のソーシャルロボット

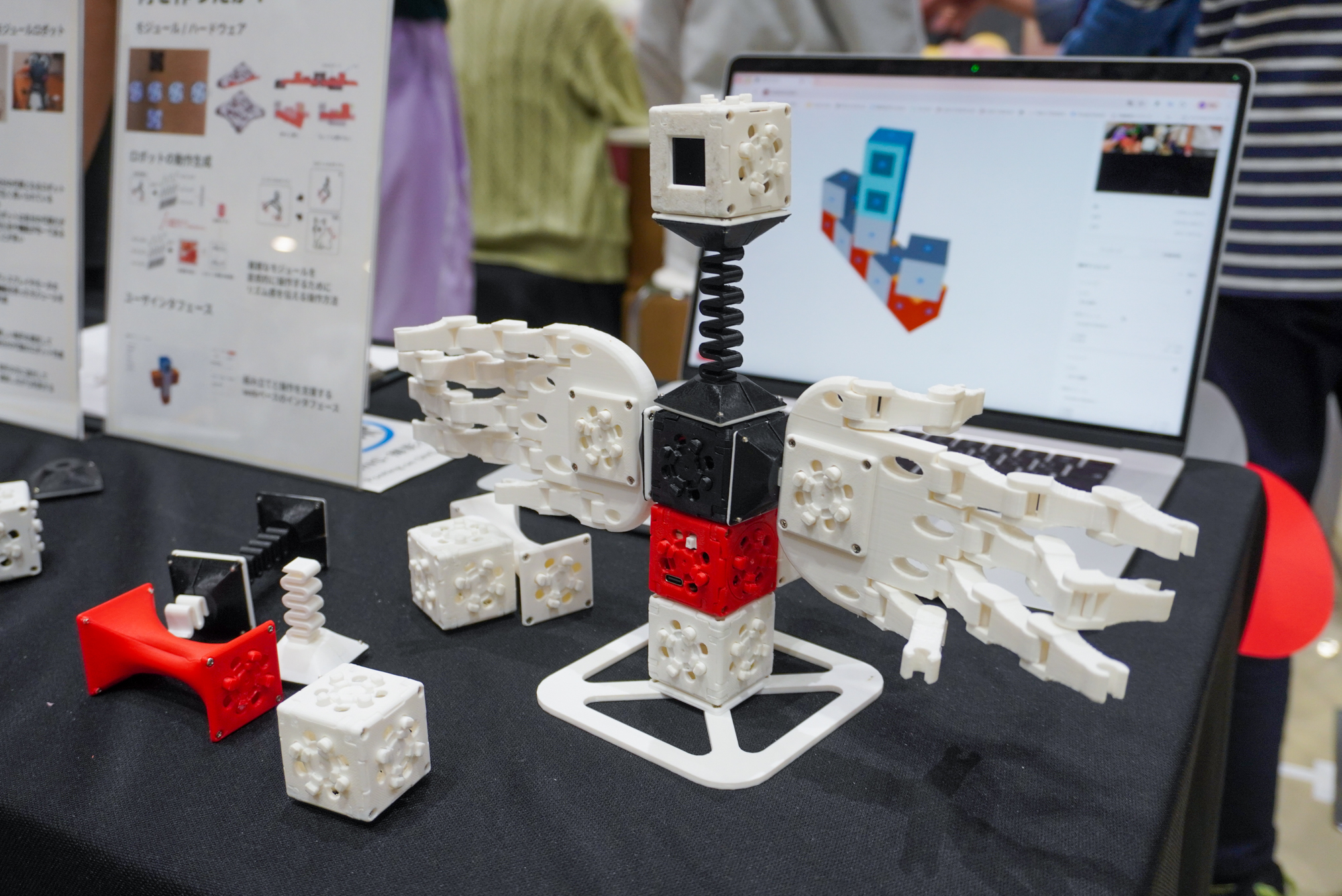

地下数千メートルで稼働する油田探査機などを手がけるSLB(シュルンベルジェ)さんが特別賞に選んだのは、ブロックを組み合わせてロボットをつくる「Qubi」のプロジェクトです。

一つひとつのブロックが独立したモジュールとして機能し、複数をつなげると互いの位置関係を自動で認識。専用のWebインターフェースから顔や腕、尻尾、関節などを指定すると、その動きや振る舞いを制御できます。誰でも使えるロボットづくりを目指しており、手に入りやすいパーツの選定や、3Dプリントだけで構成できるジョイントの設計など、細部にまで工夫が凝らされていました。

このプロジェクトを手がける東京大学大学院生チーム「Qubi」は、遠隔でコミュニケーションをとるためのソーシャルロボットに、モジュールという仕組みを用いて新たなデザインの可能性を切り拓こうと活動しています。メンバーは「個性あるロボットが当たり前に存在する未来に向けて、コミュニティ全体を盛り上げていきたい」と意気込みを語りました

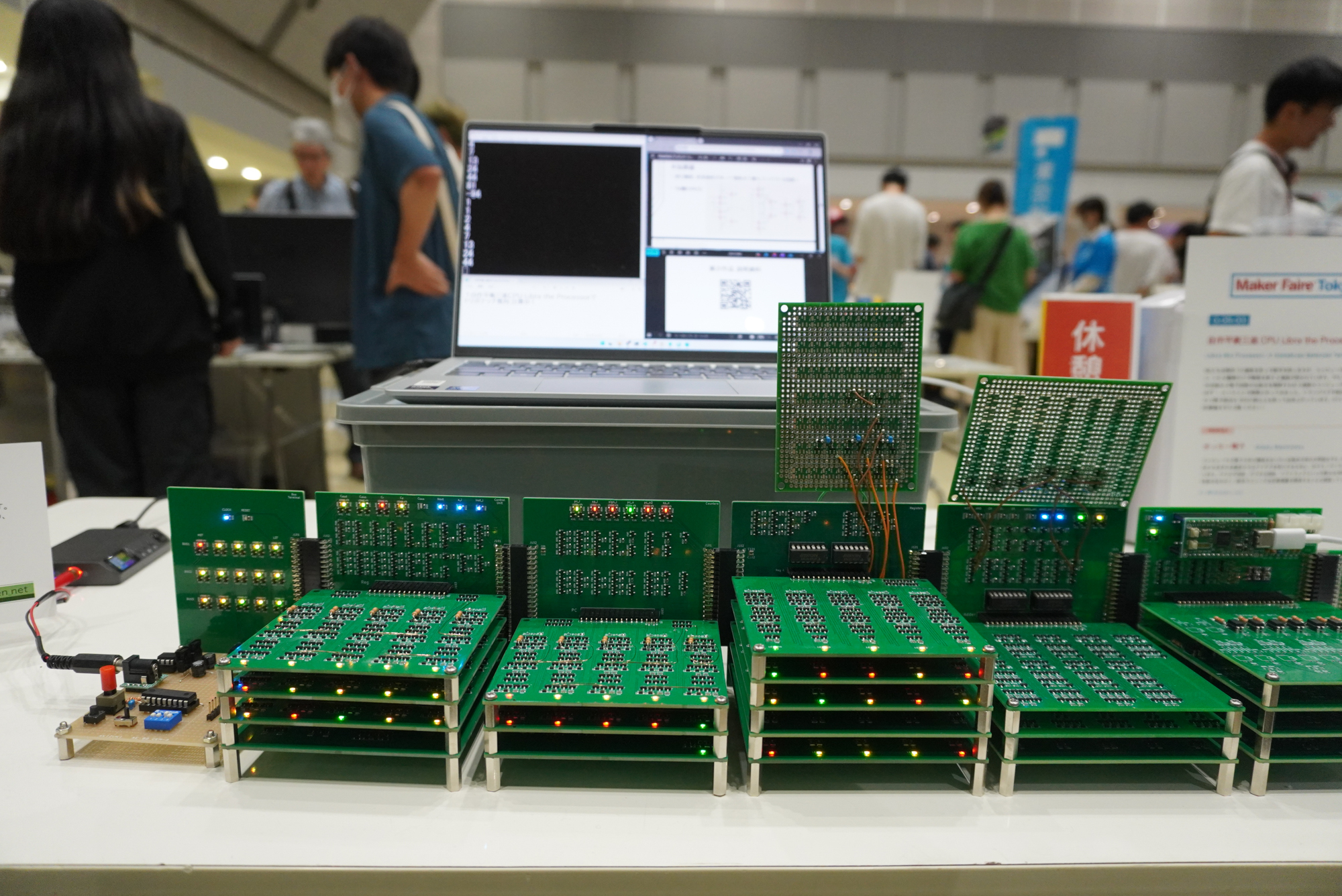

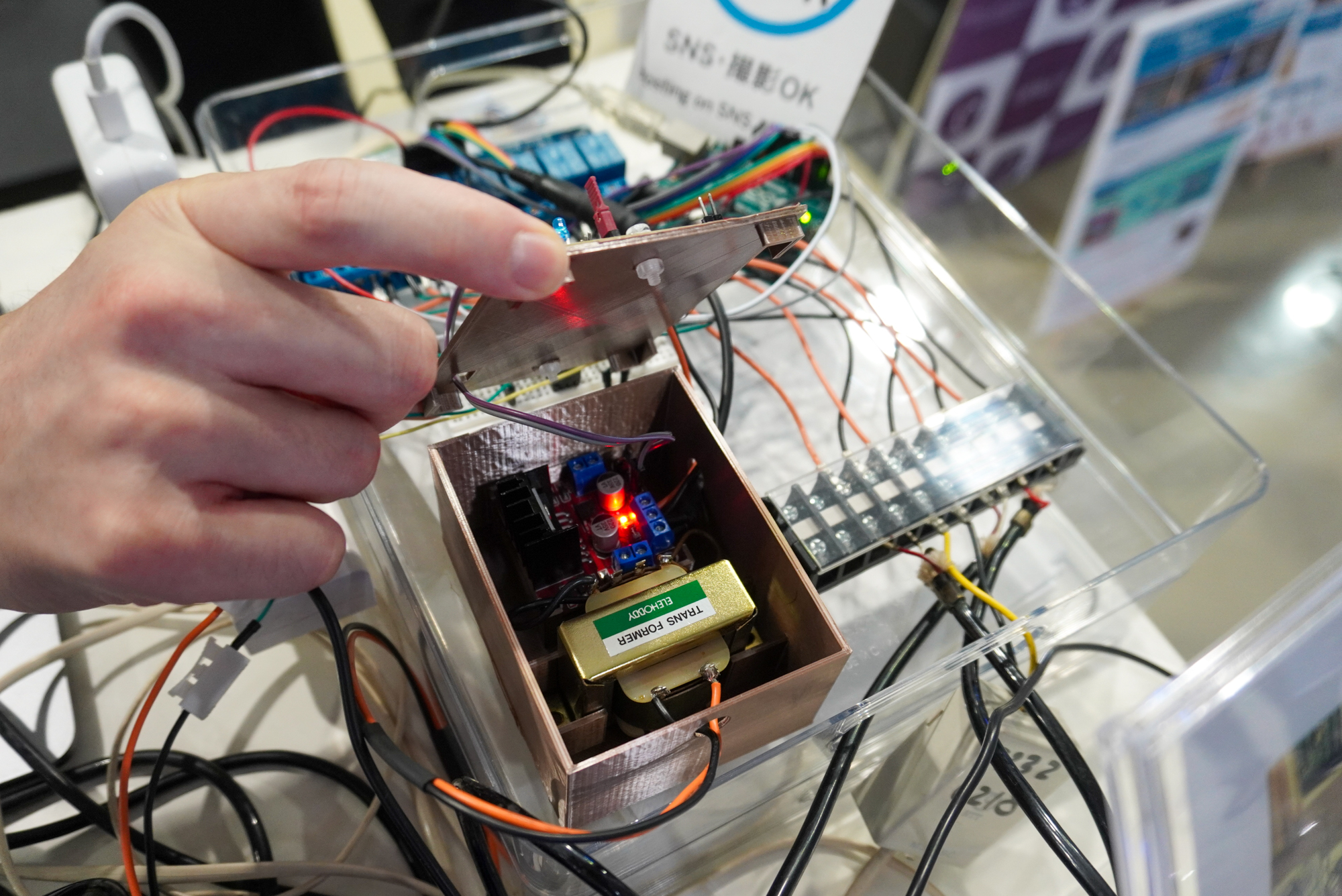

【特別賞】深い技術への理解が支える自作三進CPU

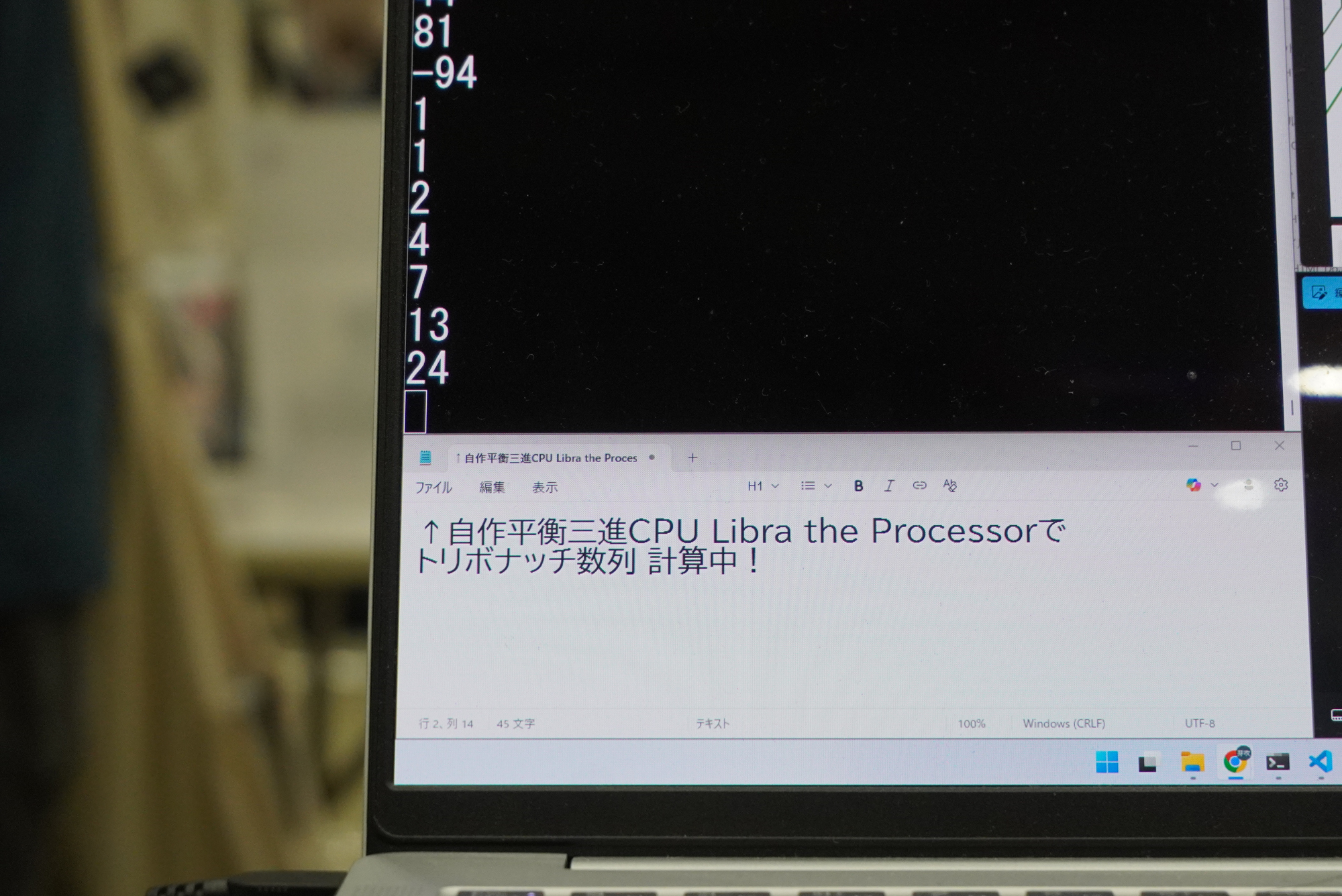

きっちー電子さんによる「 自作平衡三進CPU Libra the Processor」(ブース番号G-05-03)

エレクトロニクス産業の業界団体であるCEATECさんが特別賞に選んだのは、きっちー電子さんによる「自作平衡三進CPU Libra the Processor」。数多くの斬新なアイデアや熱量あふれる作品の中でも、学術的な裏付けと確かな技術理解に基づく点が高く評価されました。トランジスタをはじめとする電子部品の動作原理を深く理解し、基礎を押さえたうえで構築されたCPUであることが受賞の理由です。

【特別賞】 捨てられた黒電話をハックして

セメダインCが発売された当時のキャッチコピーは「廃材を再び世に出すセメダイン」。廃材である黒電話をあえて使った姿勢や、そこにある少し不便でロマンチックな魅力に深く共感したことから、今回の受賞へとつながりました。

【特別賞】会場で一番かわいい(?)ぬいぐるみたち

女子美術大学 ロボット研究プロジェクトによる「女子美 x ユカイ工学 コラボレーション」(ブース番号G-03-11)

女子美術大学 ロボット研究プロジェクトのメンバー

【最優秀賞】シャボン玉を凍結させてつくるディスプレイ

「北陸先端科学技術大学院大学・佐藤研究室+電通大IMLによる「シャボン玉を凍結させる新しい球体ディスプレイ」(ブース番号G05-02)

数ある作品の中から、今年の最優秀賞に輝いたのは、シャボン玉を凍結させてディスプレイとして活用するこちらのプロジェクト。半球状に膨らんだシャボン玉が冷気で冷やされ、手のひらで覆うとじわじわと凍り始めます。表面には四角い結晶が重なるような独特の模様が現れ、凍結部分は不透明に。プロジェクターの映像を映す凍結部分と、透過する膜の部分とでコントラストが生まれ、幻想的なビジュアルが生まれます。

そもそもシャボン玉は「透明な膜」であるため、映像投影には不向きです。しかし、あえて凍結させることで、映像を投影できる「不透明な氷のスクリーン」へと変化させることに成功しました。まさに科学とアートが交差する、革新的なアイデアです。

学生たちが参加できなかったものの、多くの収穫があったと語る先生

久保田晃弘さんは「シャボン玉に手をかざす感覚と、徐々に凍っていく質感の変化、そして映像表現が調和している。身体感覚とビジュアル表現が組み合わさったユニークな作品」と、審査員を代表して評価しました。

授賞式には学生の姿はありませんでしたが、チームを代表した先生が登壇し、「コロナ前から試行錯誤してきたプロジェクトで、ようやく安定してシャボン玉を凍らせるところまで辿り着きました。ここをスタートラインに、新しい研究や表現に挑み続けたいです」と語り、今後の発展に期待が高まりました。

惜しくも賞を逃したユニークな作品たち

特別賞や優秀賞には届かなかったものの、授賞式では他にも個性豊かな作品が多数紹介されました。どれもYoung Makerらしい発想と熱量にあふれ、来場者を驚かせた力作ばかりです。

こちらはたった3本の輪ゴムだけを動力源に、100m以上の走行を実現したゴム動力車。作者は科学館のコンテストをきっかけにこのテーマに取り組み始め、なんと10年以上にわたって改良を続けてきたといいます。軽量化のための素材選び、重心調整による浮き上がり防止、3Dプリントによる効率的な部品設計などを重ね、車体重量はわずか14gに。まさに継続の力を感じさせる一台でした。

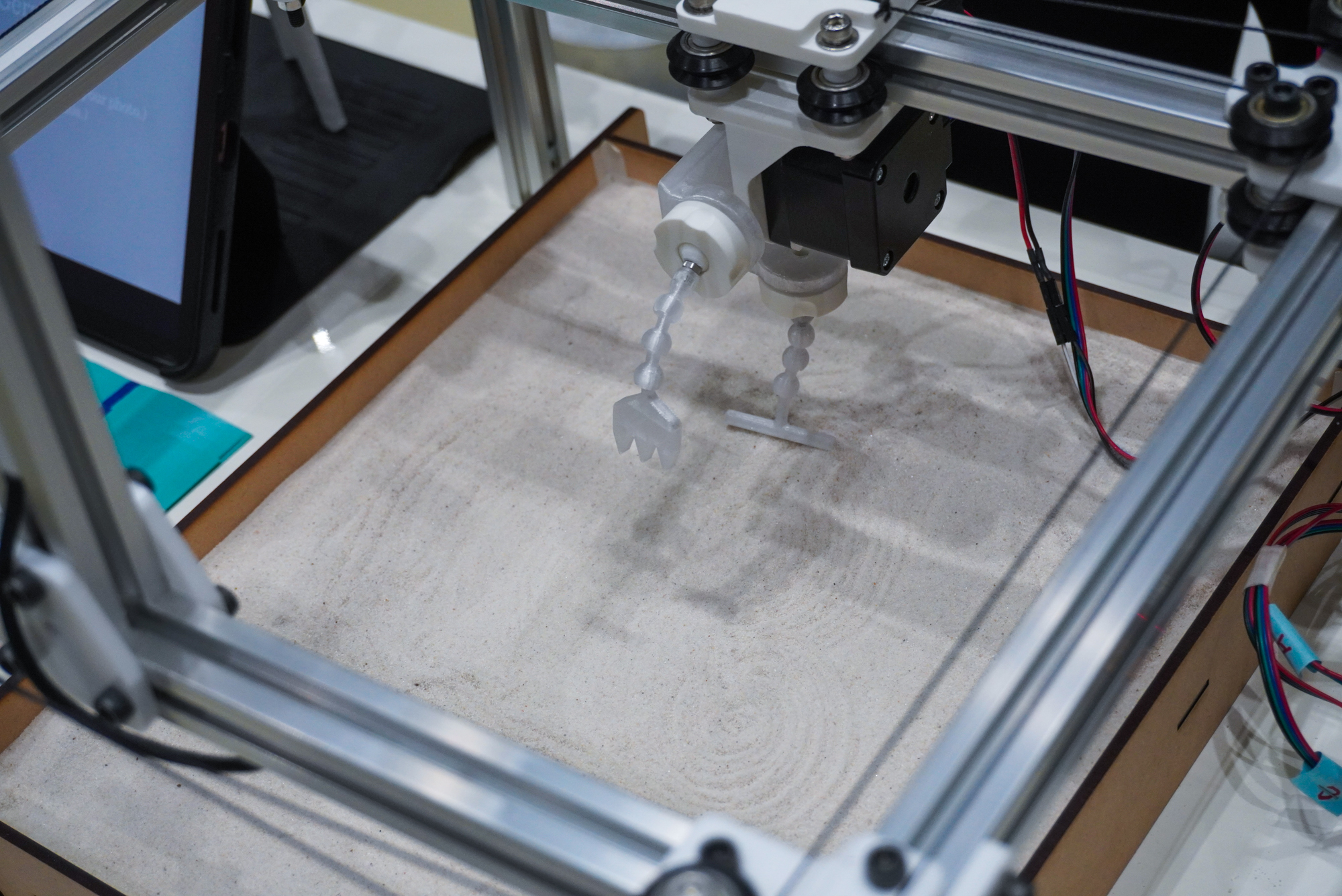

全世界のファブラボを繋いで行われる、デジタルファブリケーションの集中講座「FabAcademy」からは、ファブラボ関内のチームが枯山水マシンを展示。数週間でCNC加工機を一から作るという過酷な課題に対し、日本の枯山水文化をモチーフにした表現で応えました。

龍安寺の石庭のような舞台に、3Dプリント製の箒とレーキで砂紋が描かれたり消されたり。さらにユニークなのは、その模様が生成AIによって作られている点です。読み込んだ画像を枯山水風のパターンに変換し、おまけに俳句まで詠んでくれる仕様も搭載。「風流を自動化で台無しにする」という潔さが、独特の魅力を放っていました。

小山高専「アテーナ」×長野高専「かそ☆けん」×加速器アウトリーチAxeLatoonによる「高専で粒子加速器を作ってみよう!|」(ブース番号G-05-01)

Young Makerというジャンルが生まれて以来、毎年のように出展する常連チームも少なくありません。彼らは作品を展示するだけでなく、「どう伝えるか」「どうすれば楽しんでもらえるか」を工夫し続けている点も見どころです。

高専同士のコラボレーションによるこのブースでは、粒子加速器という大規模なプロジェクトを紹介。初めての来場者でも理解しやすいよう、解説パネルや実物展示に加え、仕組みを体感できる盤上ゲームまで制作。複雑な技術を、Maker Faireならではの遊び心を持って見せる姿勢が、多くの来場者を引き込んでいました。

未来へつながるコンテスト

参加者の情熱、年を重ねるごとに培われる技術、そして何より、自分の作品を楽しそうに語る姿が印象的だった「Young Maker Challenge 2025」。明るく柔らかな空気に包まれた授賞式の最後には、審査員たちから熱いコメントが寄せられました。

ギャル電・きょうこさんは、「熱意とクオリティが高すぎて、審査員は毎年寿命を5年削られてる。ギャルは200年生きるけど」と笑いながらも、女子美術大学のように毎年出展し続けるチームの進化に感動したと語ります。既存の作品にはないアイデアを実現するため、AIやモジュールを使いこなして形にする力が年々高まっており、「日本の未来は明るい」と期待を寄せました。

石川大樹さんも「毎年どんどん楽しみになってきた」と、継続から見える変化に言及。過去の作品を磨き上げる人もいれば、まったく別の方向へ転換する人もいる。しかしそのどちらにも、文脈のつながりが見えることが魅力の一つと語りました。また「初めて電子工作に挑戦する人が出展できる場であること」や「グループで参加できるYoung Makerの文化」を高く評価し、「やってみたい人は、ぜひ仲間と出展してほしい。すでに参加している皆さんは、後輩が来たら引きずり込んでください」と未来の挑戦者に呼びかけました。

久保田晃弘さんは「大事なのは次に何をやるか」だと強調。流行や情報にあふれる今だからこそ、好きなものだけでなく、嫌いなものをはっきりさせることが自分の軸になるという提案も印象的でした。また、キャリアを早く決めすぎないこと、偶然の出会いを拒まずに受け入れ、続けていくことの大切さを、若きMakerたちに伝えました。

Young Maker Challengeは「勝ち負け」や「完成度」を競う場ではなく、誰かの創造が、次の挑戦へとつながる場所。未完成であっても、奇妙であっても、作りたい気持ちがほとばしっていました。来年もまた、どんな作品やMakerと出会えるかが楽しみです。

ライター:淺野義弘

1992年長野生まれ。大学で3Dプリンタに出会いのものづくりの楽しさを知る。

ライターとして取材執筆に励みながら、墨田区で自分のファブ工房「京島共同凸工所」を運営中。

X(Twitter) https://x.com/asanoQm

個人サイト(リットリンク) https://lit.link/asanoQm

関連記事

タグ一覧