✕ 閉じる

ものづくり

2025年10月10日

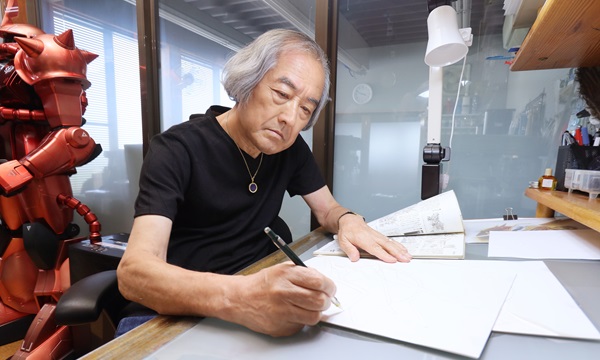

少年の日のノートが、模型史を紡ぐ地図になった(松井康真)

接着剤ひとつで語れる少年時代がある。富山県出身のフリーアナウンサー・松井康真さんは、俳優・石坂浩二さんが率いるプラモデルクラブ「ろうがんず」のメンバーであり、先ごろには「タミヤ模型史研究顧問」に就任。プラモデルと共に歩んできた人生を振り返りながら、模型を通じた地域貢献や探究心について語っていただきました。

【プロフィール】

松井康真

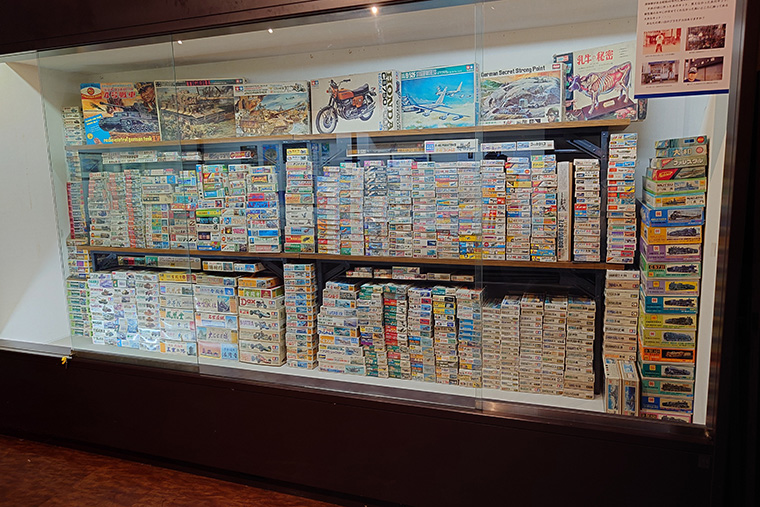

1963年生まれ。富山県出身。元テレビ朝日アナウンサーで、現在はフリーアナウンサー。俳優の石坂浩二氏が結成したプラモデルクラブ「ろうがんず」の発起人のひとり。国内・海外メーカーの数々の貴重な模型をコレクションを有している。タミヤへの愛も熱く、株式会社タミヤの田宮俊作会長から「日本一のタミヤファン」とも呼ばれるほどで、その活動により2024年には「タミヤ模型史研究顧問」にも就任。故郷の富山県南砺市アンバサダーも務めていて、地域貢献と“プラモデル愛”を活かした活動にも力を入れている。

模型用とプラモデル用に翻弄された少年時代

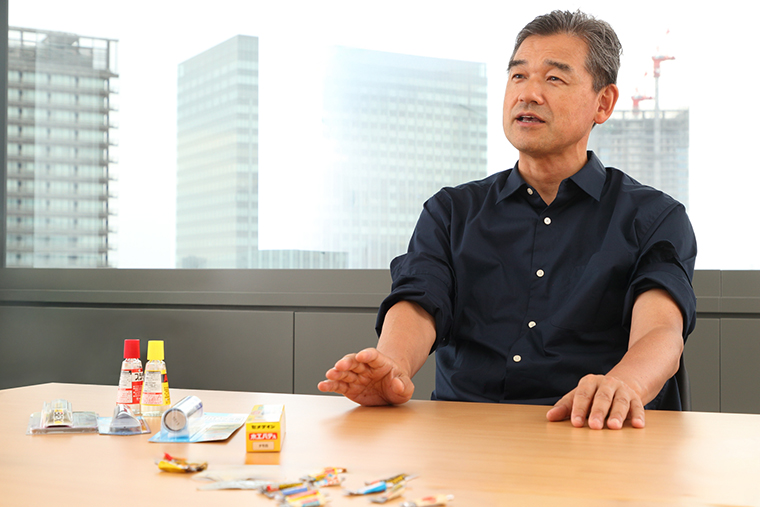

──松井さんの著書『タミヤの動く戦車プラモデル大全』の冒頭でも印象的に扱われていた「プラモデル同梱の接着剤」について、思い出を聞かせてください。

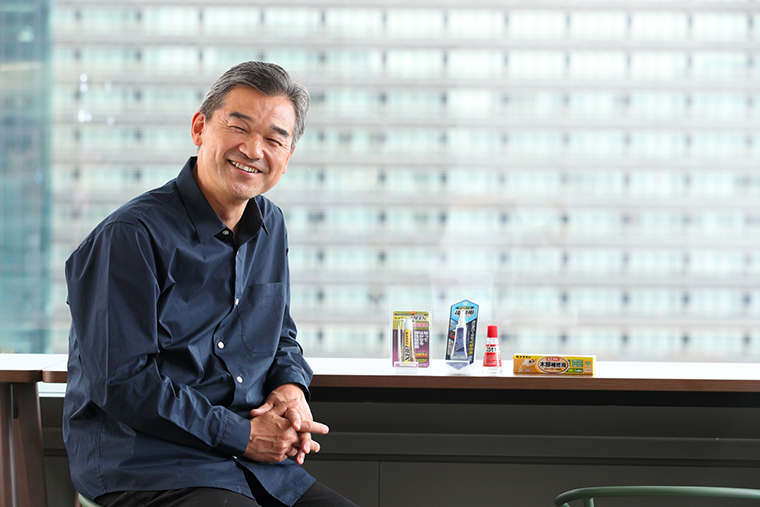

松井:今日も何本か持ってきました。僕と同世代の人間なら、接着剤のロゴやチューブ&袋の形状だけでも何時間も話せますよ。私の少年時代、近所には模型用接着剤を売っている店がなかったので、プラモデルに同梱されていた接着剤が命綱でした。とにかく神経質に使う性格だったので、足りなくなることはありませんでした。

当時、セメダイン社製の模型用接着剤には「一般模型用」と「プラスチックモデル用」の2種類がありました。「模型用」は木や布には使えるけれど、プラにはまったく接着しない。その代表が「セメダインC」です。

塗料が選べないから、自由に塗った

松井:僕が育った富山県井波町(現在の南砺市)には模型店がなくて、文房具屋や本屋の片隅に模型が置いてある程度。塗料も箱にざっくり入っていたり、入荷したままの状態で陳列されていたりして、ダークグリーンやレッドブラウン、ダークイエロー、オリーブドラブなどのミリタリーでも定番の人気色からどんどんなくなっていく。だから僕たち子どもが買えるのは、鮮やかな赤や黄色、スカイなんかばかりでした。

でも、塗料が買えたことがまず嬉しくて、1色だけで塗るのが楽しくて仕方なかった。その体験が、僕にとって「色を塗る楽しさ」の原点だったと思います。

タミヤとの出会いと、探究心の芽生え

──プラモデルに夢中になったきっかけは?

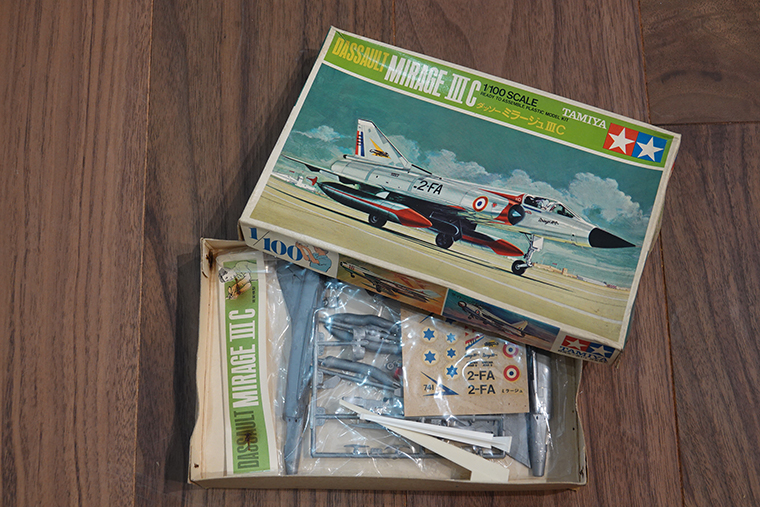

松井:小学校3年生の時に、おじさんが「プラモデルでも作ってみるか?」と言ってくれて、一緒に買いに行ったのが、プラモデルとの出会いです。「好きなの選んでいいよ」と言ってくれたので、何十分も悩んでしまいました。そして選んだのがタミヤのミニジェットシリーズの「No.5 ミラージュIIIC」と「No.15 イリューシンIL-28ビークル」でした。まさに、タミヤのデザインの素晴らしさに触れた瞬間とも言えます。この経験が、私のライフワークともなるタミヤ研究にも繋がるわけです。

箱の側面には他の機体の紹介があって、「次はこれを作りたい」と自然にコレクション欲が湧いてきました。それでノートに自作のリストを作って、シリーズの全貌を知りたくなったんです。そして後日、タミヤのチラシを手に入れて、その情報を写し取っていく。

そこで出会ったのが「No.16 ボーイングB-52F/1300円」。他のキットが100円前後だった時代に1300円。文字だけの情報から「どんなものなんだ!?」と妄想が膨らみましたね(笑)。この時の「抜けているものを埋めていく」という探究心が、まさに自分のライフワークであるタミヤや過去のプラモデルの歴史研究に全部繋がってくるわけです。あの時、ミニジェットシリーズを買わなかったら今は無いと言えるかもしれません。

──実際にB-52に会えたのはいつですか?

松井:小学校高学年のとき、父に連れられて高岡市の模型専門店に行ったんです。これが初めての模型店体験でした。そこはもう、プラモデルの天国。工具も塗料も何もかもが揃っていて……。そして、ありました。B-52。

箱のサイズも圧倒的で、大きな接着剤まで同梱されていて、「これが1300円の理由か!」と納得しました。B-52は今でも、僕にとって特別な存在です。

ろうがんずで繋がる模型仲間

──松井さんは俳優・石坂浩二さん主催の「ろうがんず」の発起人のひとりとして模型活動をしていますが、メンバーのみなさんとはどのように模型を楽しまれているのでしょうか?

松井:今はLINEでグループを作って、模型製作の進捗をみんなですぐに共有しています。これが模型製作のモチベーション維持や、「ろうがんず」で出展したり主催するイベント進行において本当に役に立っています。イベントのテーマ性や模型制作の進捗をここで共有して、実際に会った時にみんなといろんな意見を交換し合うと、ネットとリアルによって、より良い結びつきが生まれるんです。そうやってみんなで共有し合いながら模型を楽しんでいるので、最新キットの情報や便利なツールの情報にも常に触れられます。この情報によってまたプラモが楽しくなるんですね。

セメダインさんの「BBX」という商品や「ハイグレード模型用」なんかはまさに「ろうがんず」メンバーとの情報交換の中で知った素敵な商品でした。他のサークルメンバーの方が僕たちの会合に遊びに来て、活動の様子を見てもらったりすると「とっても真面目に活動されているんですね」と驚かれたりもします(笑)。

──活動の中で大事にしていることは?

松井:自分たちが思いっきり模型を楽しむというは大前提として、私たちの活動を見て「模型を買ってみたい! 作ってみたい」と思ってもらうことです。SNSも活用して、イベント参加用に作っている模型の製作途中やバックボーンもどんどん公開しています。「ろうがんず」が出展・主催するイベントで実際に作品を見てもらったり、SNSでの活動に共感していただいて模型を手に取ってもらえるのが最高に嬉しいのです。そうやって、模型仲間が生まれてたくさん繋がっていけたら楽しいですよね。

模型で地域とつながる

──南砺市アンバサダーとしての活動もされていますね。

松井:2023年に「井波彫刻総合会館」の資料展示室で「プラモデル 松井康真の世界 ~もう一つのものづくり~」を開催さていただきました。井波という場所は木彫刻の町で、素晴らしい職人さんが多数います。それらの作品を展示・紹介している場所で、「プラモデル」をテーマに企画展を開催できたのが嬉しかったです。

おかげさまで、小さな町に、富山近郊だけじゃ無く遠方からも「松井さんのコレクションが見たくてきました」という方に多数訪れていただきました。またその時に兵庫県姫路市の職員の方が訪れてくれて、展示内容に共感いただいたこともあり、今度は規模を拡大して「姫路市 書写の里 美術工芸館」で「昭和の歴史的プラモデル・松井康真の世界」(会期/2025年11月1日〜12月24日まで)を開催できる運びとなりました。ぜひこちらも多くの方にお越しいただけますと幸いです。

タミヤ模型史研究顧問としての挑戦

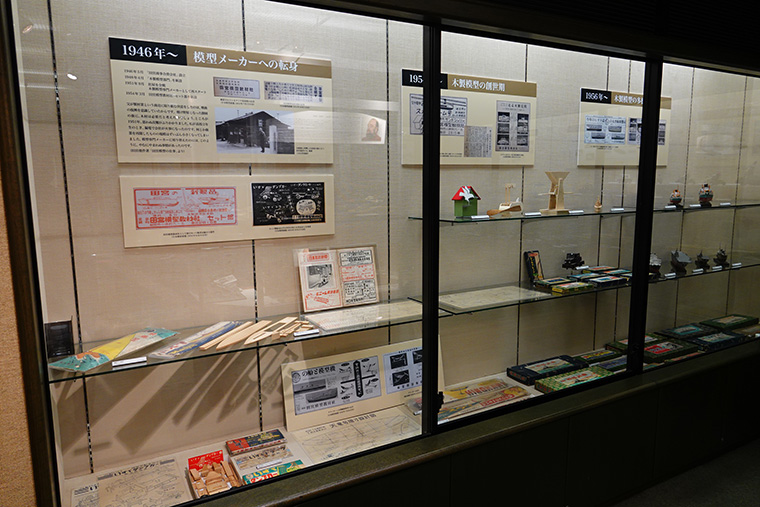

松井:タミヤ社内には「歴史館・ショールーム」があります。まずはここをさらに魅力的なものになるように改修します。日本の模型の歴史とも言えるタミヤの歴史ですが、当然今のスタッフは「今、現時点での最高のプラモデルを生み出す」ことに一生懸命です。そうなるとどうしても過去のものをまとめたりすることに手が回らなくなってしまいます。そこを私のこれまでのコレクションと知識でサポートし、もう一度再編集するという仕事となります。現在の歴史館には初版のアイテムが抜けていたり、木製模型の頃のアイテムが無くなっていたりと、色々と見直すべき点が多いのです。そう言ったものをしっかりと補填し、さらにタミヤの歴史を時系列に整理して、初めてこの歴史館・ショールームを訪れた人でもタミヤを知ってもらえるような場所にしていこうと思っています。

本日は誠にありがとうございました。

接着剤とB-52、そして1冊のノート。

小さな出会いと興味が、今の松井康真さんを作ってきました。

模型があったからこそ生まれた探究心。そしてタミヤとの深い縁や地域とのつながり。松井さんの語りは、「作ることの楽しさ」を超えて、「伝えることの大切さ」も教えてくれます。

ライター:丹文聡(たんふみとし)

1983年生まれ。12年務めた株式会社ホビージャパンで、月刊ホビージャパンの編集と広告営業を担当。その後フィギュアメーカー・マックスファクトリーで3年務めたのち、フリーランスの編集として独立。模型ウェブサイト「nippper」の副編集長も務める。

関連記事

タグ一覧