✕ 閉じる

ものづくり

2025年11月07日

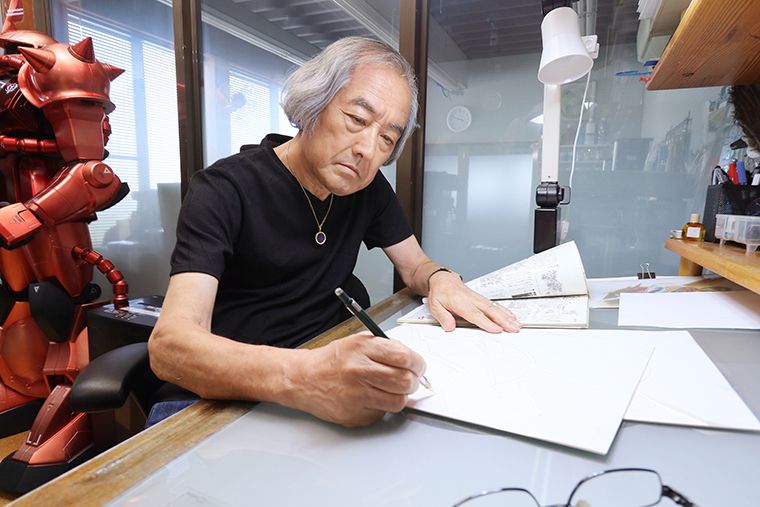

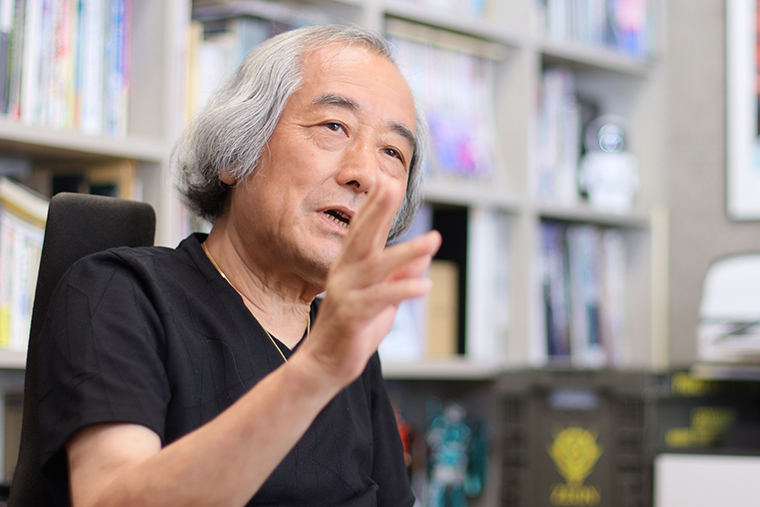

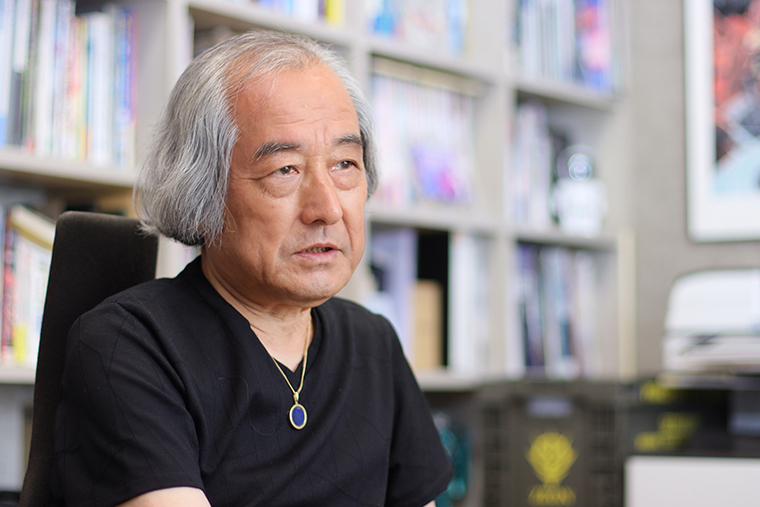

未だにものをつくることはワクワクします。これは、遺伝子的に「ものをつくりたい」と思うような何かが私の中にあるからなのかもしれません。(メカニック デザイナー 大河原邦男)

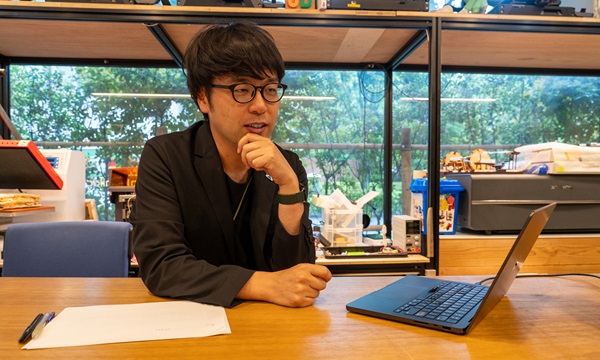

『ヤッターマン』をはじめとするタイムボカンシリーズや『機動戦士ガンダム』、『装甲騎兵ボトムズ』など多くのアニメーション作品で、劇中に登場するロボットをはじめとしたメカのデザインを手掛けてきたメカニックデザイナーの大河原邦男さん。現在は、アニメ作品に加えて変形玩具やさまざまなジャンルのマスコットキャラクター、企業コラボなど幅広いジャンルで活躍している。そんな大河原さんは、幼い頃から機械に触れて育ち、現在でも趣味として多数の専門工具を揃えてものづくりに励んでいる。趣味とメカデザインの実益を兼ねたものづくりの魅力について語ってもらった。

小学校の先生からの指導から目覚めたものづくりの魅力

——大河原さんは東京都稲城市在住で、子供の頃から機械に触れて育ってきたそうですね。

大河原 私の家系は江戸時代から代々稲城に住んでいるんです。そんな古い家なので敷地内には蔵がありまして。そこには戦時中に親戚から預かっていた電気蓄音機や手回し式の蓄音機なんかが置いてあったんです。私は、そうした機械を蔵に行って勝手に分解したりするのが好きな子供でした。機械も形状を見て「格好いい」と思うよりも、分解して構造を知ることが好きだったんです。

——そこからものづくりに目覚めたのはいつ頃ですか?

大河原 小学校4年生くらいの時に、図画工作を教えてくれた江川先生という方がいらっしゃって。その先生が当時としてはかなり先鋭的なものづくりをされていた方だったんです。今だと工作素材としてのレジンはわりと簡単に手に入るようになり、気軽に使える材料になったんですが、私の小学生の頃はまったく一般的じゃなかった。そんな時に江川先生の授業では、ポリエステル樹脂の2液を混合させて固める材料でブローチを作るという授業があったんです。

——今から70年近く前の授業ですよね? 確かにそれはとても先鋭的ですね。そんな特殊な素材は一般では買うこともできなかったんじゃないですか?

大河原 普通では売っていませんからね。だから、その先生が材料を調達してきて、生徒に作るよう指導したんです。私は近所に咲いている花を取ってきて、それをレジンの中にいれてブローチを作りました。その他にも身近にある素材を使って、「動くものを作る」という課題を出してきて、私は竹の筒状の構造を活かして横に腕を付けて、棒を竹の中に通して腕が動くようなものを作ったところ、江川先生に褒めてもらえたんです。それからずっと図画工作では工作の方が好きで。ものづくりに目覚めたのはその頃からですね。

——子供の頃はよく工作をされていたんですね。

大河原 私の子供の頃はあんまり遊ぶものが無かったので、学校の校庭でよく自分で作ったゴム動力の飛行機を飛ばして遊んでいました。翼も自分で紙を貼って作ったもので。学校の方もものづくりに関してはいろんなことをやらせてくれて、学年を問わずにゴム動力の飛行機を飛ばす大会みたいなものを開いてくれたりもしていましたね。そうした体験をしてきたからか、未だにものをつくることはワクワクします。これは、遺伝子的に「ものをつくりたい」と思うような何かが私の中にあるからなのかもしれません。

玩具のプレゼンに役立ったものづくりと連動したメカデザイン

大河原 私は当時からアニメもマンガも興味が無かったんです。前に勤めていた会社を辞めて、無職だけど結婚式が決まっていたので、仕事を探さなくちゃならないタイミングの時に、たまたま新聞広告でアニメ制作会社のタツノコプロがスタッフを募集していたので入社したという感じで。そこで、たまたまメカデザインをする人がいないからということで、『科学忍者隊ガッチャマン』でメカデザインを担当して、それから現在まで52、3年。そればかりをやっている感じで。まさにたまたまこの業界に入ったという感じなので、未だに何か申し訳ないという気持ちはありますね。

——とは言え、メカデザインの仕事をするにあたり、大河原さんが培ってきたものづくりの技術も役立つことになりますね。サンライズ(現バンダイナムコフィルムワークス)で制作した『無敵鋼人ダイターン3』の企画の際は、モックアップを作ってスポンサーの玩具会社にプレゼンされたと聞きました。

大河原 『ダイターン3』の場合は、玩具のウリがロボット、飛行機、戦車の3段階に変形するということだったんです。そのプロセスを説明するために何枚も絵を描くのが嫌で。それだったら、スポンサーに変形機構を理解してもらえる機構試作を作っていって、目の前で変形させればいいと思ったんです。当時のサンライズはお金の無い、小さな会社だったので、番組の企画を考える企画室の室長といつもコンビで玩具会社にプレゼンをしていたんです。玩具化と番組制作の決定権はスポンサーである玩具会社の社長クラスの方にあるんですが、そんな方に何枚も絵を見せて説明してもなかなか理解してもらえなくて。それだったら目の前で「商品はこれくらいの大きさで、こうやって変形して、子供たちがこのように遊びます」と説明する。玩具には「セーフティトイ」という安全基準があって、尖っていたり手を挟むような変形などはやっていけないという決まりがあるんです。そういった部分を注意しつつも、いろいろと企画を進めている時代ですね。そんな中でも、今までとは違う、攻めた企画をやりたいという時期でもあったんです。1970年代後半から1980年代は毎年新しい作品を発信できる環境にあったので、そうした攻めた企画を進めたことで、『機動戦士ガンダム』もそんな中で生まれたように思いますね。

——『ガンダム』もモックアップは作られたんですか?

大河原 『ガンダム』の時は、マッチ箱を使って文字通り「コア」になるコア・ファイターを軸に、ガンダム、ガンキャノン、ガンタンクが上半身と下半身を入れ替えられる構造になっていると説明しました。でも、監督の富野由悠季さんは、『ガンダム』の中でその上半身と下半身を入れ替えるような作劇をやらなかった。なので、結果的に私がスポンサーに嘘をついたことになるんですが、でもやらなかったことが今もシリーズが続くヒット作になったわけですから、これも不思議なところですね。

——大河原さんの仕事は、立体とデザインが密接に関係している感じはありますね。

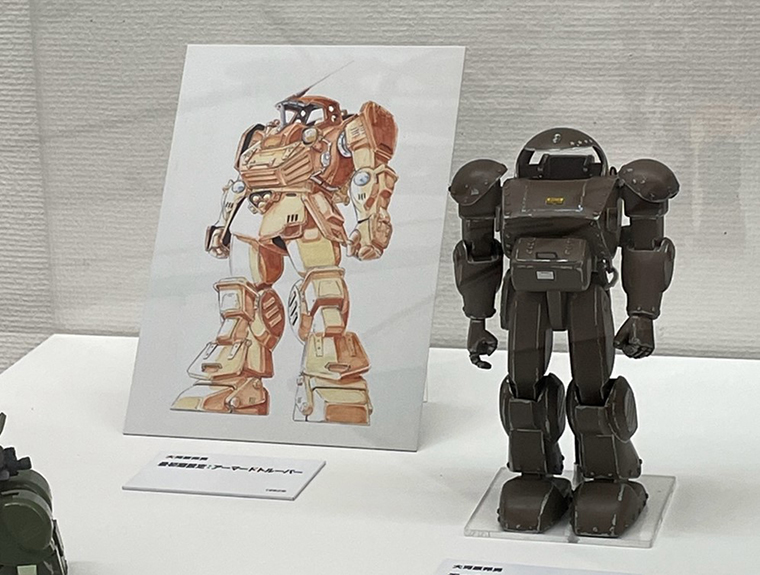

大河原 ものづくりは、それで仕事をしているわけではなくて、趣味とそれを利用することで仕事の効率化を図っている形ですね。先ほども言いましたけど、私は絵を描くのが得意じゃないので、絵を描く枚数を減らしたいということからものづくりを始めているわけです。デザインとものづくりが連動したデザインの例として、『装甲騎兵ボトムズ』のモックアップがあります。1981年に放送した『太陽の牙ダグラム』という作品があって、この作品でもロボットのデザインを担当していまして。玩具メーカーのタカラさんが初めて関わったリアルロボットものだったんですが、この作品の第1話の放送を見て、私自身がデザインに関してちょっと不本意だなと思ったところがあったんです。『ダグラム』に出てくるロボットの大きさは10mくらいという設定だったんですが、実際に作画されるアニメーターさんはプロポーションを格好良く見せようとした結果、頭部を小さく描くことが多かったんです。そうすると、せっかく人物と対比するために小さくデザインしたロボットが、映像の中では、その前に放送していた『ガンダム』とほとんど印象が変わらなかったんです。それが不本意だったので、「次は人間との対比がわかりやすい大きさのロボットをデザインしよう」ということで、次の作品に向けたモックアップをすぐに作りはじめたんです。

——それもメカの大きさのイメージを伝えるために作られたんですね。

大河原 『ボトムズ』に登場させようと思ったロボットの高さは、3.8mくらいでちょうど自動車を立てたくらいの大きさだったんです。そのサイズだとパイロットと機体の対比が絶対にわかるんですよね。いくらアニメーターが格好いい体型で描いても、視聴者は必ず大きさを想像できる。「次はこれをやりたい!」と思っていたんですが、『ダグラム』が結構人気が出てしまって、放送が1年半続いてしまって。でも、放送中に次の企画として「こういうのをやりましょう」とサンライズに提案したところ、『ダグラム』の監督をされていた高橋良輔さんも同じようなことを考えていたということで、即制作が決まりまして。その企画を決める際には、私の作ったモックが役に立ちましたね。

——『ボトムズ』の企画用に作られたモックアップは今でも残っていますね。

大河原 モックはみんな話がまとまると処分されてしまうので、当時のものはほとんど残っていないんですが、『ボトムズ』の企画に関わった方が保存していてくれて。その他には『逆転イッパツマン』の際に作ったトッキュウザウルスのモックくらいしか残っていないですね。変形合体というアニメとしての「嘘」をついたり、理想の形状を伝えるには実際にモックを作るのが一番早いですね。メカデザイナーはどうしても、どの角度から見ても格好良く見えるようにデザインを描いてしまうんです。そうすると、今度は玩具化するときにそこから立体としての情報を読み取ってもらって商品化してもらうことになるので、開発の方にとってひと手間増えてしまう。それはちょっと申し訳ないので、私はできることは全部自分でやるようにしているんです。

©サンライズ

——『ボトムズ』用のモックは、材料は何を使っているんですか? 塗装もしっかりとされていますね。

大河原 材料は木を使っています。塗装もする必要はないんですよ。でも入れ込んでいるとやってしまうんですよね。絵を読み解くのは個人差というか、才能が必要なんです。私の場合は頭の中に立体があるので、絵としてだけではなく、形として出したくなってしまうんです。

困難だからこそやる気が増していくメカデザイン

——大河原さんがデザインをする時には、頭の中に立体物が存在していて、それを絵として描かれているわけですね。

大河原 そうです。私はメカデザインの仕事を52年やっているんですが、デザイン作業で苦しんだことはないんです。企画書をもらうとワクワクしてしまう。どういう世界でどんな風に形にしようかと考えるのが楽しいんです。最近だとBANDAI SPIRITSさんの「超合金 超変形ミッキーマウス」のデザインが楽しかったですね。ミッキーマウスがロボットに変形するんですが、これもモックを作って変形させる際にどこが干渉するかというのを確認したりしています。

——今でもご自身で試作を行い、変形の検証までやられているんですね。

大河原 本当はそういう玩具の試作を作るプロに任せればいいんだけど、やっぱり玩具メーカーから依頼が来ると、こっちも意地になるというか、依頼主が驚くようなものをつくりたいと燃えちゃうんですよね。やっぱり、昔から玩具メーカーとはやり取りして、戦ってきたという思いがありますから。だから、次も何か面倒な依頼が来たら面白いだろうなと思っています。

——大河原さんはものづくりに接着剤は使いますか?

大河原 最近は金属加工が中心なので、ネジ止めするような形が多いのであまり使わなくなってしまいましたが、使用する素材によってはたまには使いますし、子供の頃は模型飛行機を作る時には黄色いパッケージのセメダインをよく使っていました。

——大河原さんにとってセメダインはどんなイメージがありますか?

大河原 子供の頃の工作には、手には入りやすいというのもあって、私たちの世代的には接着剤と言えばセメダインというのが共通言語だった印象がありますね。もちろん、セメダインは当時はちゃんとした工作をする際に使っていたんですが、小学生の頃はちょっと出して半分固まったものをグニグニとさせたりして遊んだりしたのも印象に残っています。接着剤に関しては、最近だと今風のLEDを使って炎が揺らめいているように見えるろうそくと線香を今風な感じで作ろうと思いまして。私は、金属以外だとポリアセタールという樹脂を使うことがよくありまして、それを接着させるのにいい接着剤はないかと、セメダインさんの多用途接着剤などをいくつか買って来て試したりもしました。

金属加工を中心とした趣味的なものづくりのこだわり

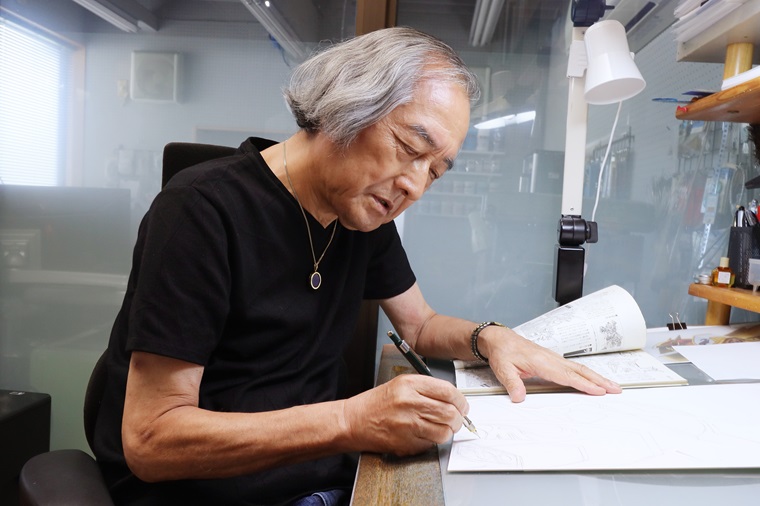

——大河原さんはお仕事でモックアップを作る以外に、先ほども仰った金属加工を中心としたものづくりをよくされていますね。

大河原 これは完全に趣味ですね。その趣味が高じてKADOKAWAさんの月刊ガンダムエースで「大河原ファクトリー」というものづくりの連載もさせてもらって。毎月いろんなものをたくさん作りましたね。

——ご自身でデザインをされつつ、どれもハンドメイドとは思えないクオリティの高さですね。

大河原 うちの奥さんが「製品に負けちゃだめ。製品に負けているものはうちに置いてあげない。どこでも売れるものを作りなさい」と言うから。だから、精度の高いものを作るために、旋盤加工機を使った金属の削り出しをよくやっています。

——現在の金属加工を中心としたものづくりはどのような経緯ではじめたのでしょうか?

大河原 とにかく何かを作りたいと思っていたんです。以前は木を削っていたんですが、ある時金属加工に目覚めて、最初は小さい旋盤とフライスを買いまして。ものづくりをするにあたっては、メンテナンスできるものにしたかったので、全部ネジ止めでやりたいなと思ったのが金属加工をはじめたきっかけですね。プラモデルだと壊れそうで怖いので、カッチリとしたものを作りたかったというのがあります。作るものに関しては、何でもいいんです。自分でデザインしたガンダムやザクをモチーフにしたものから、自宅で必要な明かり取りの枠だったりとさまざまなものを作っていて。さきほど言ったロウソクと線香でも何でも。思い付いたものを形にしているだけです。

——金属素材は何を使っているんですか?

大河原 アルミで作ることが多いですね。柔らかくて削り出ししやすいので。金属のネックとしては、色を付けることができないという問題があったんですが、今は電解塗装ができる機械も持っているんです。塗料を電気的に蒸着させて色を付けている。メッキ加工を家庭でできるようなものですね。それを使っています。

——金属加工以外にも複雑な形状のものも作られたりしていますね。

大河原 この花魁ガンダムは、3Dで作ったものをケミカルウッドを使って削り出しています。着物の柄もプリントしたシールを貼り付けていて。

——仕事場の脇にそうした工具や工作機械が置かれた作業場がありますが、こちらはほぼ趣味のスペースということになるわけですね。

大河原 そうですね。絵の道具は全然お金がかからないけど、こっちの道具の方がお金がかかっています。絵の仕事で稼いだ分、こっちに使っているという感じで(笑)。これでも少し前に、あまり使わなくなった作業機械を半分くらい大阪の業者に引き取ってもらったりして、少し減らしたんですけど。

アニメの「嘘」から、工業系デザインと絡む「本物」へ

——50年以上メカデザインをされてきたわけですが、長くやってきたからこそ、ものづくりと連動した形で仕事として楽しめている部分はありますか?

大河原 子供の頃に私が関わったアニメを観て育ったという工業系の方がメーカーにエンジニアとして就職している人が多いんです。最近はそういう方と仕事をすることができて楽しいですね。アニメはデザインや構造などはみんな「嘘」なんです。私はずっと、アニメを成立させるための「嘘」をついてきて、メカの内部図解なんかも実際の構造とは全然違うものを描いてきた。でも、最近は「本物」の仕事をいくつかやらせてもらっていて。それは長く仕事をしてきたからこそ、「嘘つき」じゃない仕事ができるようになったということかと思っています。そうした「本物」で、今いろいろと遊ばせてもらっています。それから、最近は児童向けの話もいただいているので、そちらも今までとは違った形で楽しませていただいてます。

——大河原さん自身は、どのような思いを持ってものづくりをされているのでしょうか?

大河原 私は真面目に立体物をつくるのが好きなんですが、最近は見て楽しくて、思わずニヤっとするような、そういうものに目覚めていますね。お気に入りのとある彫刻家の方がいらっしゃるんですが、その方の作品がまさに見ていて楽しいものばかりで。今後はそういう見て心が温まるような、あるいは思わずニヤっとしてしまうもの、そして「この感じ、わかるかなぁ」というような見ている人に問いかけて楽しい気分になるものを作っていければいいなと思っています。私の場合は仕事にあまり絡まないものを趣味で作っているので、そういう表現をどんどんしていくのもいいのかなと。仕事として依頼を受けてデザインをするときは制約がいっぱいあるので、自分で作りたいものを作る時はそういう制約から完全に解放された、見てたのしいものづくりをしていきたいですね。

石井誠

1971年生まれ。茨城県出身。アニメ、ホビー、映画などのジャンルを中心に執筆するフリーランスライター。月刊ホビージャパン、月刊ニュータイプ、MOVIE WALKER PRESSなどで作品解説、コラム、インタビュー記事などを執筆。主な著書に『安彦良和 マイ・バック・ページズ』(太田出版・安彦良和と共著)、『マスターグレード ガンプラのイズム』(太田出版)などがある。

関連記事

タグ一覧