✕ 閉じる

建築用

2025年12月05日

くっつく建築、ほどける身体──からだ起点の都市縫合 | (津川恵理:建築家、ALTEMY)

津川恵理(つがわ・えり)

建築家、ALTEMY代表。2013年京都工芸繊維大学卒業(エルウィン・ビライ研究室)。2015年早稲田大学創造理工学術院修了(古谷誠章研究室)。2015〜18年組織設計事務所に勤務し、東京オリンピック2020選手村、海外/国内のホテルや集合住宅の設計に従事。2018〜19年Diller Scofidio + Renfro(NY)に文化庁新進芸術家海外研修生として勤務。国際コンペ、ヴェネツィア・ビエンナーレの展示制作、トロント大学の基本設計、カジノの実施設計、プラダの鞄デザイン「PRADA Invites」、都市演劇「Mile Long Opera」の演出等に従事。2019年ALTEMYとして独立。2020~23年東京藝術大学教育研究助手。現在、東京理科大学、法政大学、東京電機大学院、日本女子大学非常勤講師。

身体と環境のくっつき

私はかつて身体表現者になりたかった。生まれ持った身体をどのように鍛え、表現し、他者あるいは社会へ発信するか、私が私として生まれた証を誰のものにも代えられない肉体を以て証明してみたかった。しかし、今建築家をやっている。以前は自分自身の身体を軸に社会への接続を意識していたが、今は、他者の身体がどのように社会的な文脈の一端となるか、そこに興味がある。

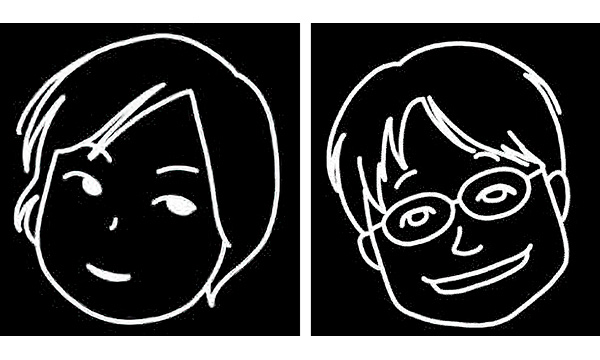

建築学生の頃、身体と建築を結びつけた環境をつくれないか、ずっともがいていた。そんななか、インスピレーションの源になったことが重なった。ひとつは、ISSEY MIYAKEのMADAME Tである。ひとつの衣服から、着る人の数だけ着方が存在する衣服で、「身体があって初めて成立する衣服」を模索していたISSEYに志を重ねていた[fig.1]。建築設計では、法的与件や都市計画、建築計画などを乗り越えていくプロセスで、意図的決定が連続する。しかし、意図的計画は設計者の計画通りになり、空間がときに権力化する。いかにそこから距離をとるか。また、建築が規定するオーダーのうえで、人の感性・意図が混ざり合いその瞬間しか見ることのできない風景を生めるか、そんな建築と身体が融合して初めて成立する状況を目指し始めた。

fig.1──MADAME T

筆者撮影

恣意性の剝がし方

そのさなか、神戸市主催《さんきたアモーレ広場》のデザインコンペと出会う[fig.2]。

fig.2──《さんきたアモーレ広場》

撮影=生田将人

デンマークのアーバンデザイナーであるヤン・ゲールの『人間の街──公共空間のデザイン』(北原理雄訳、鹿島出版会、2014/原著=Cities for People, 2010)を一通り読みつつ、広場という人と環境が最もピュアに接続される場所で、ずっと模索してきたことをアウトプットしてみようと試みた。MADAME Tを参考にすると、設計するうえで寸法を限定的に入れている特徴を発見した。通常の衣服だと、身頃・襟元・袖口など、各パーツに寸法が入るが、MADAME Tは大判の布にプリーツ加工が施され、一寸のスリットが1カ所に入っているだけ。限定的であり、同時に衣服として成立する最低限の箇所だけに寸法を入れることで、着る人の意図が関与する余地を残しつつ、衣服として成立させている。デザイナーのコントロールを限定的にしたことで、着る人とともにある衣服となり、人の数だけ着方を展開する衣服となっていた。そこから着想を得て、広場と身体の関係をつくる環境を、限定的な寸法だけで成立する状態を模索した。

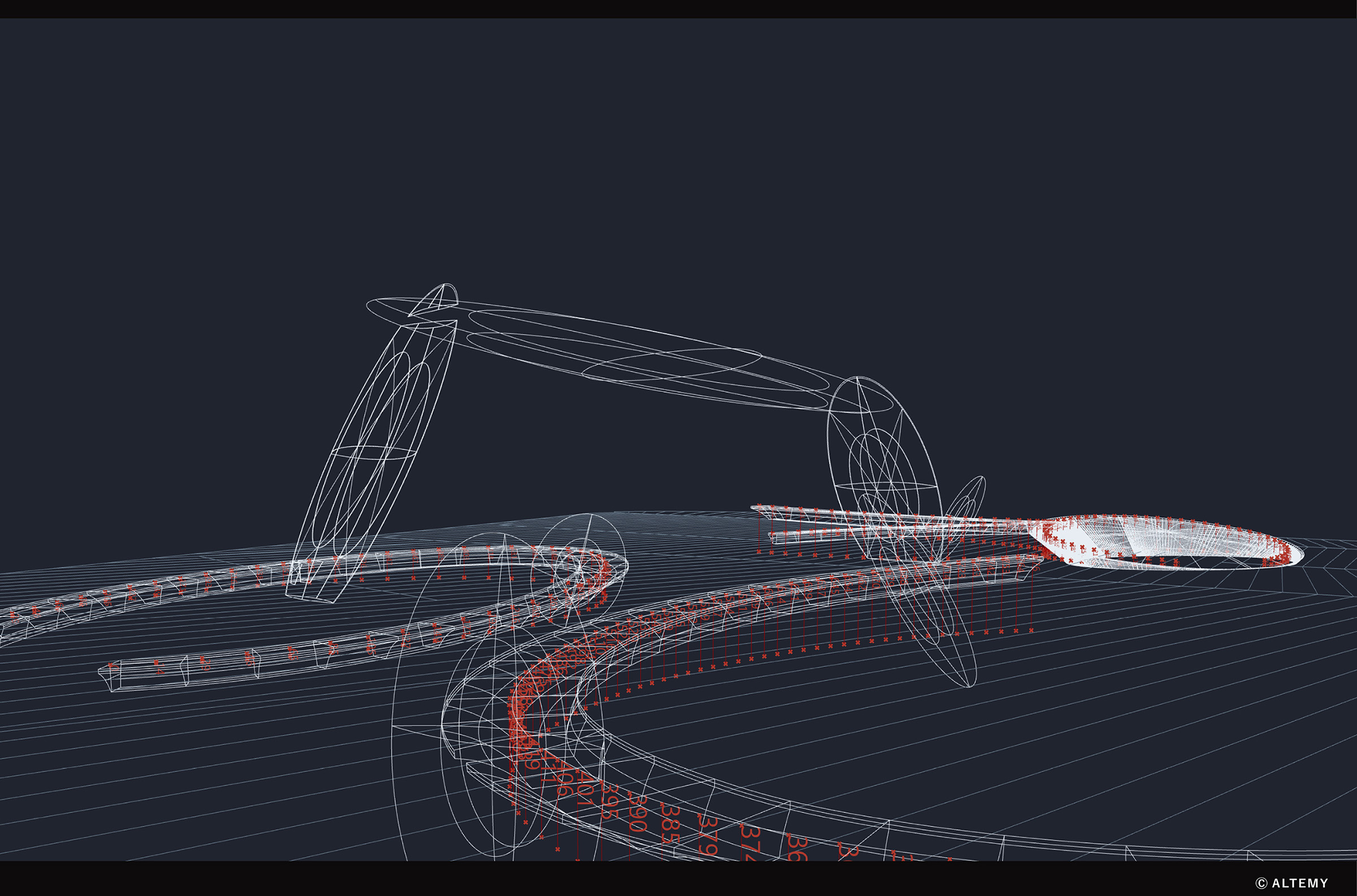

この広場ではすべてのオブジェクトをランドスケープと彫塑の間にあるような、斜めになったオブジェクト群で構成し、最も低い高さ(GL±0)と最も高い高さを決め、それらの間をつなぐ寸法は他律的につくられることを意識した。低い場所・高い場所をつなぐストロークの斜面勾配を4.8%以下(斜めに座っても不快に感じない勾配)に抑えつつ、コンピューテーショナルデザインによって恣意的に決めていった間が生成されるようデザインを決めていった[fig.3]。

fig.3──GH曲面スタディ

提供=ALTEMY

また、周辺の交通条件から人の流れ・アプローチを意識し、各オブジェクトの配置が決められ、身体と都市の間に成り立つアーキテクチャを模索した。

その後、日本建築学会の企画で、東京工業大学(現・東京科学大学)の伊藤亜紗教授に実際に広場に滞在していただき、「マジョリティが解体されていますね」という言葉をいただいた。たしかに、都市・社会はメタスケールの秩序によって成り立つインフラが張り巡らされているが、私は身体的なインフラをつくりたいのかもしれない。都市における大きな型をささやかに解体し、マイノリティの集合になることで、個々人が活き活きと過ごす風景が都市景観につながることをイメージしている[figs.4, 5]。

figs.4, 5──《さんきたアモーレ広場》

撮影=生田将人

身体的で動的な庭と織物

最近、建築家として越境的なプロジェクトに携わった。2025年3月まで京都のHOSOO GALLERYで展示されていた「庭と織物──The Shades of Shadows」という西陣織の共同開発/展示構成を担当した。HOSOO GALLERYは、京都の老舗の西陣織ブランド“細尾”がもつギャラリーで、人間とは何か、布とは何か、という根源的な問いをメディアとしての布を通して発信している場所である。この「庭と織物」は、日本庭園の研究者でもある原瑠璃彦さんからお声がけいただき、細尾さんとの3社での協働となった。

まず、日本庭園について議論をしていると、対象を「見る」という焦点視ではなく、ぼんやりと風景を「眺める」環境視が体験として主軸にあることがわかった。また、フランス人作庭家のジル・クレマンによる『動いている庭』(山内朋樹訳、みすず書房、2015/原著=Le jardin en mouvement, 1991)にあるように、日本庭園の空間構成は、完成形を維持するのではなく、終わりのない庭が特徴であることもわかった。

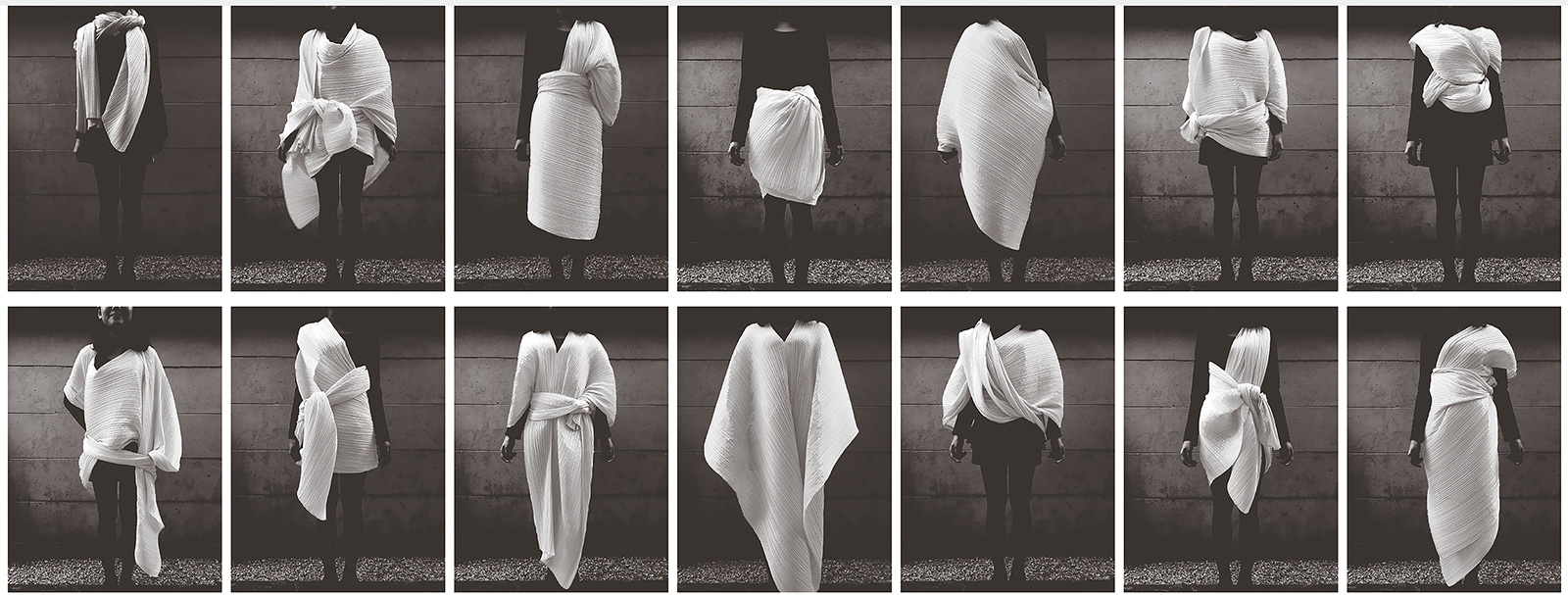

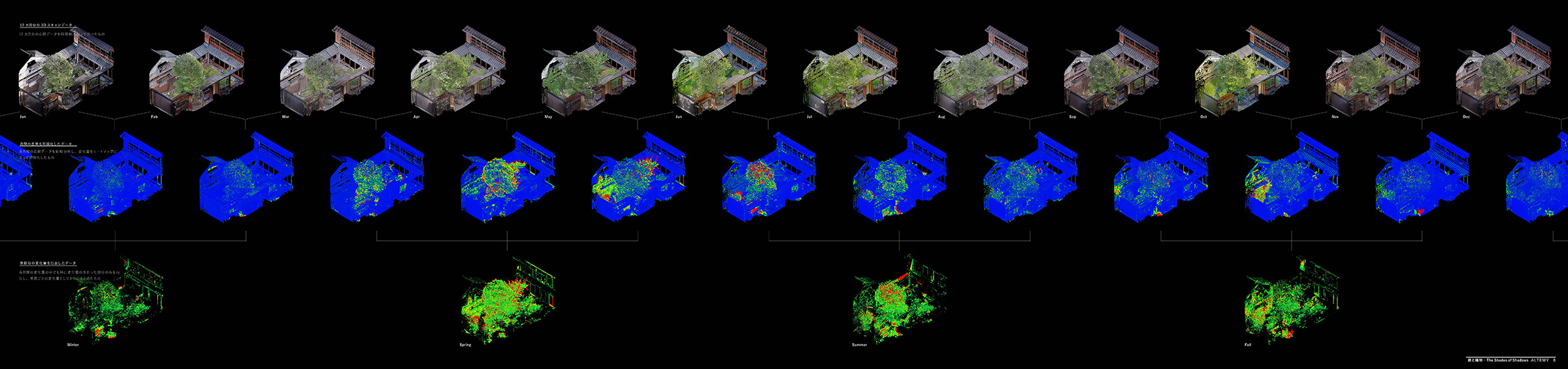

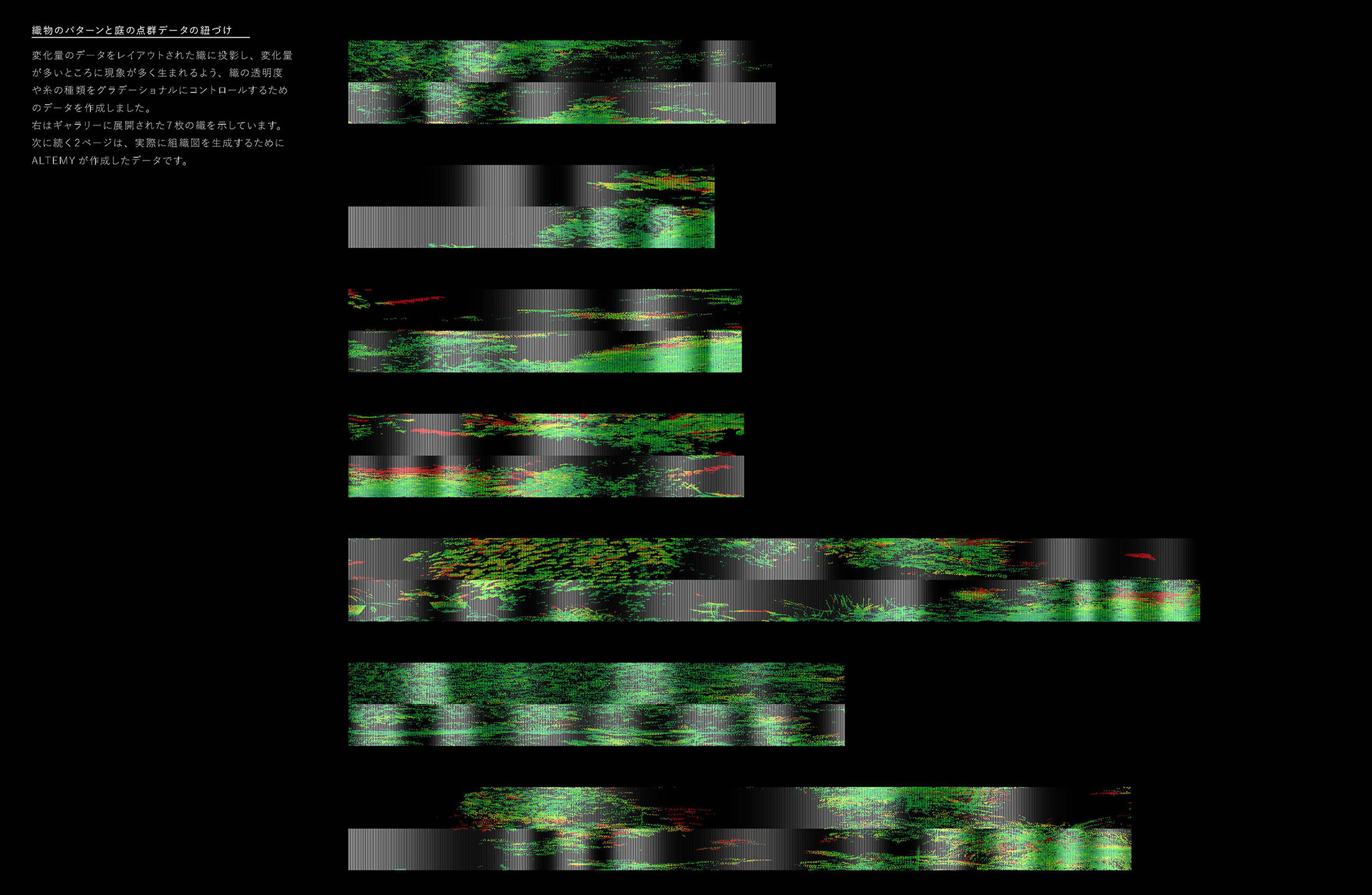

同時に、細尾の工房に終日滞在し、西陣織の成り立ちをインプットした際、西陣織の内部構造にとても魅了された。ルーペで織物の中を覗くと、表層の意匠からは想像もできないほど、立体的構造に支えられて西陣織ができている。その内部にこそ、アーキテクチャが存在しているように思えた。そこで「西陣織の内部構造がそのまま意匠に現れ、物質的な織物というよりは現象的な環境装置を目指し、織物を通して、日本庭園の動的な“状況”を感じられる織物をつくりたい」と着地した。全体的な曲面の展示構成は、人が回遊することで色彩が変化していくダイナミックな庭の変化を表し[figs.6, 7]、織物の経糸による張力で緯糸がたわみ、細かな波形によって色が移り変わる様相は、庭の日々の細かな変化を表している[fig.8]。これらは1年間通して庭を3Dスキャンすることによってビジュアライゼーションされた、庭の動的なデータ「間のデータ」を作成し、3次元な展示空間への落とし込み/織物の組織図に翻訳したことで実現している[figs.9, 10]。

figs.6-8──「庭と織物──The Shades of Shadows」

撮影=Kotaro Tanaka

figs.9, 10──「庭と織物──The Shades of Shadows」

提供=ALTEMY

「庭と織物──The Shades of Shadows」のプロジェクトは、建築家としての哲学をぐっと拡げてくれた。

複眼的な道路、質感のある都市

これらの経緯が繋がったのが、昨年最優秀賞をいただいた「渋谷公園通り2040デザインコンペ」の提案だ。公園通りの尾根地形を活かしつつ、既存の斜面勾配に平面を部分的に挿入し、そこで生まれた段差を微地形で解くような造形操作をした[fig.11]。近年、歩車道を一体的にフラットに整備する“シェアド・スペース”が土木デザインではよく見られるが、ここではあえて微地形をつくっている。これは、都市にマチエール(matière=素材や材料)を生むことを考えていたからだ。美術では「マチエール」は画や彫刻の物質感を意味し、絵肌と呼ばれることもある。都市を消費や交通に占有された場と捉えるのではなく、そこに訪れて初めて感じられる「マチエール」を都市や建築にこそ見出す必要があるのではないか、という提案だ。

fig.11──「渋谷公園通り2040デザインコンペ」

提供=ALTEMY

マチエールには2つの意味を込めた。ひとつは、実際に土木操作でマチエールのように凹凸を生み、地面を真砂土舗装のような自然由来の素材にすることで質感を感じられる場にするという意味[fig.12]。もうひとつは、新たな平面を挿入することで、フードトラックで食事を提供したり、パフォーマンスしたりといった市民の民主的な都市活動が平面で繰り広げられ、訪れる度に違う都市風景を感じられる場にするという意味がある[fig.13]。

figs.12, 13──「渋谷公園通り2040デザインコンペ」

提供=ALTEMY

また、道路という交通のためのリニアな空間構成を変え、さまざまな営みや出逢いのための複眼的な環境構成を考えた。人が歩くたび、角度を変えるたびに異なる景が立ち現れるよう、身体的な時間軸の動きに合わせて構図が変化することを意識している[fig.14]。

fig.14──「渋谷公園通り2040デザインコンペ」

提供=ALTEMY

ひとつの全体に対して、異なる見方や構図が並存する、まさに日本庭園のような視点の移動によって風景が変容する空間を都市につくりたい。そうすることで、身体を伴った都市の移動体験を生み、他者との差異を理解し、寛容で共在感覚を感じられる社会を展望している。

なぜ今身体なのか

ここ10年と言わず、デジタル産業の発展は急進している。スマートフォンの保有率はもはや9割近く、総務省のデータによると10代、20代では、休日は約300分インターネットに触れているという。

入力が定義され、出力が明確なデジタルの世界は、不連続であり時間も戻すことができる。また、デジタルに限らず現在の建築の多くは、社会秩序を守るために不連続になっていないだろうか。それは、管理区分を明解にするためや法的対処のため、廊下とテナント、避難動線と居室というように、各々の建築の部位や境界を明確に定義して共有している。しかし、私たちが生きている現代社会や人間の身体同士のコミュニケーションは、曖昧で不明慮に溢れている。その日の光や、匂い、目の前にいる他者、日々移り変わる目の前の状況に、私たち身体はそれぞれ反応している。入力が無数にあり、個性の数だけ身体があり、身体から出力される情報は、数え切れないほど無数にあるのだ。その無数の状況こそが、実世界の魅力である。そして私たちの身体を通した体験は、無数の情報を捉え、ぬるっとしていて連続的だ。

その連続的な体験を止めることなく、アーキテクチャによって接続させていきたい。目的が定まらず、機能も変わり続け、訪れる人もさまざまで、いつ来ても異なる状況がある。そんな予測のつかない環境のなかで、身体を通してしか立ち上がらない風景を、アーキテクチャがそっと寄り添うことで生み出していきたいと思っている。

関連記事

タグ一覧