✕ 閉じる

建築用

2025年07月14日

地に足をつけないようにする (佐藤研吾:建築家、佐藤研吾建築設計事務所)

撮影=comuramai

佐藤研吾(さとう・けんご)

1989年神奈川県生まれ。東京大学工学部建築学科卒業。早稲田大学創造理工学研究科建築学専攻修士過程修了(石山修武研究室)。2015-18年Vadodara Design Academy(インド)助教授。一般社団法人コロガロウ。佐藤研吾建築設計事務所代表。In-Field Studio主宰。歓藍社所属。アートユニット野ざらしメンバー。

さいきんは福島県と神奈川県の間をよく移動している。福島県は大玉村という安達太良山の裾野。神奈川県は二宮町という海沿いの町。移動の手段はもっぱら車で、首都高は通らずに圏央道と東北道を使っている。

福島に通い始めたのは2011年の東日本大震災から2年か3年後あたりからなので、もうかれこれ10年はこんな車の往復運動を続けている。今のところ自分はあえて都市部に居住することを避け、村と町の行き来をしている。車の移動はほとんど一人だけれども、もちろん着いた先では家族をはじめ、仕事の相手や友人などに会う。自分としてはその移動は日常の中にあるのだが、相手にとっては何となく少し遠くからやってきたと思われてもいそうなので、せっかくだからと時々、お土産を用意して持って行く。大玉村からはお米や野菜を、二宮町からは特産のピーナッツを持っていくことが多い。別に何てことはないのだけれども、こんなとき、自分はもしかすると村と町の間での小さな交易を担っているのではないかと妄想したりもする。それなりに遠く、今までおそらく何の繋がりもなかっただろう2つの地域を、新たに結びつけるひとつの交易ルートを自分が今作り出しているのだと考えてみて、勝手にこっそりと嬉しい気持ちにもなっている。

考えてみれば、自分が建築を作り始めたときも、移動が主題としてあった。《インド・シャンティニケタンへ同志を募って建築を作りに行く》と名付けたインドでの住宅プロジェクト(2018)では、日本から建築の作り手となる友人らと共にインドへ行って、現場に滞在しながら家を作った。日本であらかじめ家具を作り持って行き、その家具を住宅の内部デザインを考える起点とした。ヒトとモノがひとつの旅団となって、日本からインドへ移動するからこそ生まれる建築のあり方を考えた。さらにいえば、日本を根拠とするのでもなく、あるいはインドを根拠とするのでもない、移動という非場所的なものに建築が立ち上がる根拠を求めた。つまり、地に足をつけない建築が可能なのか、である。

《Furniture from Japan to Santiniketan/日本からシャンティニケタンへ送る家具》

撮影=comuramai

《インド・シャンティニケタンへ同志を募って建築を作りに行く》

撮影=コロガロウ

揺れ動く大地の上で

「地に足がつかない」と言うと、浮ついていて、いい加減な奴め!と咎められてしまいそうである。しかしながら、隠喩でもなく揺れる大地の上で、あるいは国際情勢的にも揺れ動く世界の中で、わたしたちは果たして何か間違いなく確からしいことを見つけることはできるのだろうか。国のリーダーによる気まぐれな発言によって物価や関税率は大きく変動し、どこからともなく生まれ出る匿名者からの噂がまた噂を作り出し、ほとんど現実かのような巨大な虚妄が出現するソーシャルメディアを手放せなくなった現代社会の中で、物事の真実や本質を定めることなどできるのだろうか。わたしたちは今、そんな偶有的で曖昧な世界を漂っている。

2025年の春に開幕した大阪・関西万博はそんな社会の曖昧さをとても浮かび上がらせる試金石として機能していると思う。万博の大阪招致が決まった2018年から万博不要論は根強く、開幕直前まで反万博論調は日本のほとんど全体を占めていたように感じられる。けれども開幕してみればその体験的魅力が称賛され、万博に反対していた人たちも「行ってみようか」となっている。最大の槍玉として吊し上げられていた大屋根リングも、始まって数カ月後には保存すべきという論調も高まってきている。さてでは数カ月後、万博が閉幕してからは一体どんな世論になっていくのだろうか。全然わからない。

もちろんそうした社会の揺れ動き自体を批判しているのではない。世の中に様々な意見が生まれ出て、適切な議論がなされて、だんだんとわたしたちそれぞれの認識が深まっていくのであれば、それはとても良いことだ。物事の是非を固定するのではなく、都度学び、判断を改めることを繰り返しながらグルグルと思考し続ける社会が健全であると思う。

建築の基礎から考える

万博をめぐる社会の動向が気になってしまうのは、わたし自身が万博会場内の施設の設計に関わっているからでもある。関わろうとした動機はまさに、万博のような大きな社会の動きをどのように考えたら良いかがわからなかったので、ならばその渦中に入り込み、身を置いて思考しようとしたからだった。

たった半年の期間の開催である万博会場のほとんどの建物が法律上は仮設建築物として作られている。仮設建築物と言っても、構造の性能要件は普通の建物とほぼ変わらないので、しっかりと土地に定着した基礎が必要となる。設計に取り組む際、短期間しか建たない万博という敷地条件と、建物に必要な基礎の定着性とのギャップがどうしても気になり続けた。さらには土地への一時的な定着のために環境コストの高いコンクリートを基礎として使うことへの違和感も感じていた。そこで設計した施設「サテライトスタジオ(西)」では、基礎をコンクリートではなく、木製の丸太をイカダのように土地の上にゴロンと転がし並べ、丸太の上に建物を載せるという形式を考えた。さらには建物自体を半年間で解体して捨ててしまうのではなく、万博会期後には、基礎の丸太ごと別の場所へ移築させることを予定している。初めに述べた日本とインドの間の移動から組み立てた住宅のプロジェクトと同じように、今回も移動というモチーフをあらかじめ据えることで「地に足をつけない建築」を構想したのだった。

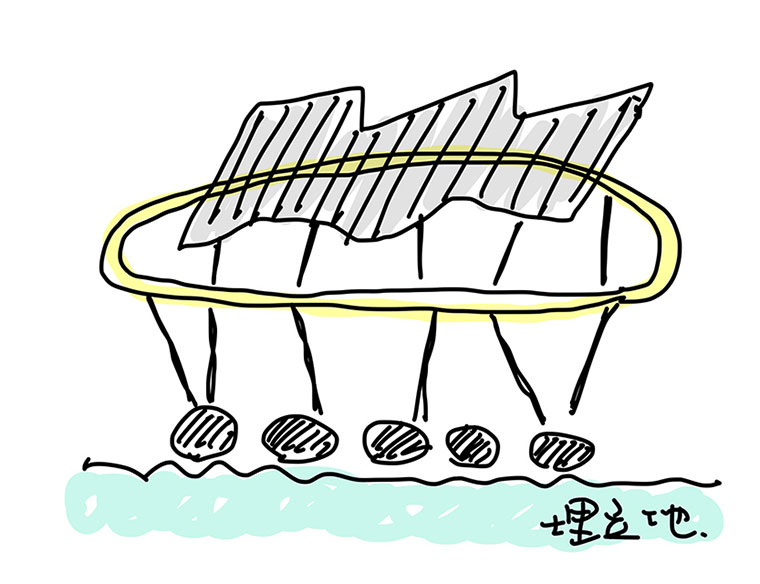

《サテライトスタジオ(西)》の初期スケッチ。埋立地である万博会場に対して、どのような接地がありうるかの検討。

筆者作成

《サテライトスタジオ(西)》現場写真(丸太基礎および土台の現場据付作業)

撮影=Yosuke Ohtake

建物正面には基礎と同様の丸太をベンチとして散在させ、小さな広場となっている。

撮影=Yosuke Ohtake

西側外観。基礎の接地面高さは周囲の舗装よりも少し低くなっている。

撮影=コロガロウ

大地の上で変転する

移築先は福島県内を予定している。基礎となる丸太や上部木造の木材は結果的に福島県産のものを使っているので、その建築は福島で集められた部品を、大阪の万博会場で「仮組み」と「仮置き」をし、また福島へと持って帰って移築するという往復の軌跡を描くことになる。福島に移築する際にはもちろん周囲の環境も用途も変わるので、壁で閉じていた部分は開け放ち、周囲には新たな要素を付加するなどして、移動とともに、あるいは移築後もその姿自体が変転し続けるような建築を目指している。そして変転を続ける建築の有り様を通じて、これからの曖昧な社会を思考し続けたいと思う。

万博会期後、福島県内へ移築する計画の模型。移築した建築を起点として、周囲のあり方を組み立てていく。

撮影=コロガロウ

関連記事

タグ一覧