✕ 閉じる

建築用

2025年08月25日

1970/2025 2つの万博から「ミライ都市」を描く(藤村龍至:建築家、RFA)

提供=東京藝術大学藤村研究室

藤村龍至(ふじむら・りゅうじ)

1976年東京生まれ。建築家。東京藝術大学美術学部建築科准教授。RFA(藤村龍至建築設計事務所)主宰。2017年よりいずれも埼玉県の「アーバンデザインセンター大宮(UDCO)」副センター長/ディレクター、および「鳩山町コミュニティ・マルシェ」総合ディレクターを務める。また、2022年より神戸市の「ポートアイランド・リボーンプロジェクト」に関わる。主な建築作品=《BUILDING K》(2008)、《鶴ヶ島太陽光発電所環境教育施設》(2014)、《OM TERRACE》(2017)、《すばる保育園》《小高パイオニアヴィレッジ》(2018)、《グラウンドルーフ》(2020)など。主な著書=『批判的工学主義の建築──ソーシャル・アーキテクチャをめざして』(NTT出版、2014)、『ちのかたち 建築的思考のプロトタイプとその応用』(TOTO出版、2018)など。

25年後の私

ある朝、都会のジムでランニングマシーンに乗って走っている25年後の私が大きな画面のなかにいる。若干の皺と白髪が増えているが、顔と体型はたしかに私の現在によく似ている。次の瞬間、走っている私がジムの外へと勢いよく飛び出して、音楽に合わせジャンプをしたり、バク転をしたり、アクロバティックな振り付けでダンスを始める。

大阪・関西万博の会場でゲートのそばにあり、会期後も保存が予定される「大阪ヘルスケア・パビリオン」のラストで、大型映像装置に映し出される「リボーン・パレード」の1シーンである。「25年後の自分と一緒にミライを旅しよう」をテーマとした展示で最新の医療技術に触れる「リボーン体験」を経た結果として、25年後の私(アバター)の日常が映し出される。

25年後の私の姿は、会場で採取される7項目の健康データ(心血管、筋骨格、髪、肌、歯、目、脳)をもとに作成されたものである。会場に居合わせた他の観客のアバターも2人、10人と加わり、クライマックスでは「グラングリーン大阪」の芝生広場で100人以上で軽快な音楽とともに同じ振り付けで「ラララ」と踊っている姿が映し出される。最後はカメラが天空へズームバックし、地球の姿とともに「カラダはひとつ。ミライはむげん。」というメッセージが現れる。

ここまできて、この万博でテーマとされた「いのち輝く未来社会のデザイン」とはどのようなものか、だんだんイメージできるようになる。ここでいう25年後の「ミライ」とは、健康診断の結果と、選択する医療技術による予防や治療によって予測される個人の身体の将来のことなのであった。

今回の万博でも会場の至るところに散見される「未来」という単語は、もともとは1970年の万博でキーワードとなったものである。万博で「未来都市」の像が展示されるという定石の立役者のひとりは、1970年万博のテーマ展示でサブプロデューサーを務めた小松左京であった。小松は万博の準備段階である1968年に「日本未来学会」を梅棹忠夫、加藤秀俊、林雄二郎、川添登らと立ち上げ、「未来」がひとつのブームとなっていく。

未来からミライへ

2025年万博のパヴィリオンのなかで、1970年万博の「未来都市」のイメージを最も継承していたのはサウジアラビア館であろう。ここでラストに展示されるのは、サウジアラビア王国のムハンマド・ビン・サルマン皇太子が会長を務める「NEOM」が建設するという巨大建築「THE LINE」であった。砂漠の中に伸びる幅200m、高さ500m、約170kmのリニアな建築の内部には100%再生エネルギーによって稼働され、自動車の走らない高密度都市をつくり、900万人の人口を受け入れるという。

開幕前の2024年秋には設計を行なうコンサルタント会社が発表され、これが未来予想図や構想にとどまらず、現実のプロジェクトとして進行しているところが他の展示と異なる迫力をもたらしている。他方で近年の原油価格の下落、政府の財政難、海外からの投資の減少などで資金調達に苦戦しているのではという見方もある。

丹下健三のもとで1970年万博の「お祭り広場」を手掛けた磯崎新は「未来都市は廃墟である」と述懐した。国民が夢見た「未来」が持続可能どころか、そもそも実現不可能なもの、どうせ廃墟になるんだろうという気分を、私たちはどこかに抱えている。サウジアラビアの皇太子の権力やオイルマネー、グローバルマネーを駆使しても、どうせ実現しないんだろうと冷めた目でみるのが現代の「未来」感なのである。

どうせ実現しないと思ってしまうのは「未来」が都市とセットになっているからであり、一方で「計画」される都市の、他方で不動産事業として「投機」される都市の、続かなさ、暴力、貧しさを、それぞれ20世紀の都市からわれわれは十分に学んでしまったからであろう。

これに対して自らの身体を、自らの見識や能力(主に経済力であろう)をもとに、ビッグデータやAIに自らの健康に関わるデータを委ねることで手に入れる高度な医療を駆使して肉体を改造し、生まれ変わった「カラダ」を用いて「むげん」の時間を生きる「ミライ」がなんと軽やかなことか。

ミライ社会とは

2025年万博のテーマは「いのちかがやく未来社会のデザイン」であったが、そのように個々が生き方の選択を重ねた「ミライ」の社会を、アンドロイドと共生する人機一体の社会として詳細に描いていたのがロボット工学の第一人者・石黒浩のシグネチャーパビリオン「石黒館」であった。

明らかに機械でありながら、表情に人間としてのリアリティが感じられるロボットの数々。それらとともに過ごす未来の日常を描くシーンを巡りながら、途中で寿命を悟った高齢の主人公が「アンドロイドか、ナチュラルエンディングか」を選ぶシーンが突きつけられる。「いのち輝く未来社会のデザイン」に関する問いの核心は、この生命に関する倫理であるが、石黒はエンジニアとして「人は自ら未来をデザインし、生きたいいのちを生きられる。」と高らかに宣言する。

1970年万博の前後で浮かび上がった「未来都市」という主題をユートピアとして肯定的に描いたのは黒川紀章、ディストピアとして批判的に描いたのが磯崎新であった。身体に関するデータをどんどん提供して、最後はアンドロイドを選べばよいというミライの社会を可能性として提示する石黒の立場は、当時で言う黒川のスタンスに近いように思われる。

磯崎であれば、終わりのないいのちが集合したミライの都市の混乱を描いて、われわれは本当に個々の「ミライ」に閉じこもっていていいのか、と問いをぶつけようとするのではないだろうか。そしてそれを「反ミライ都市」と名付けるのかもしれない。

ミライ都市は荒屋敷である

磯崎新は2011年3月の論考(「建築=都市=国家・合体装置(メガ・ストラクチャ)」『思想』2011年5月号[特集=「建築家の思想」、岩波書店]所収)で「大都市(メトロポリス)」の次の都市像を「超都市(ハイパー・ヴィレッジ)」と呼んで、2020年にそのモードが切り替わると予言した。はたして予言通り新型コロナウイルスが世界を覆い、本人は2022年の暮れに亡くなってしまったが、「大都市」の限界が各所で指摘された。

2019年9月26日、大分市立美術館「磯崎新の謎」展のオープニング。「海市」の模型の前で説明する磯崎。磯崎のコンセプト「超都市」は謎のまま遺された。

筆者撮影

磯崎と黒川の世代は、官僚機構が計画する「都市」の時代が終わり、民間の不動産投機が集中と拡大をもたらす「大都市」の転換を生きた建築家であった。1970年大阪万博で描かれた「未来都市」は「都市」から「大都市」への転換を描いたものであった。黒川はメタボリズム・グループの一員として、新陳代謝というコンセプトとともにその転換をポジティヴに導こうとしたし、磯崎が宣言した「未来都市は廃墟である」は、資本の拡大によって成長するしかない大都市の限界を鋭く指摘したものであった。

ヴィジョンを描くのが建築家の仕事であるとするならば、われわれの世代の仕事は大都市から超都市への転換を描くことになるのであろう。黒川流にユートピアとしての超都市を描いたのが石黒館だとするならば、磯崎流にディストピアとしての超都市も描かれなければなるまい。

提供=東京藝術大学藤村研究室

筆者撮影

2025年5月17日、東京藝術大学にて「孵化過程のもどき」なるインスタレーションを展示。大阪の夢洲から磯崎新のルーツとされる大分の瓜生島へかけての瀬戸内海を切り取り、観客が7本の虫ピンを指し、ニクロム線で結び、16時34分に白衣を着たアーキテクトたちが石膏で「切断」するパフォーマンス。

筆者撮影

成長による拡大から高齢化を経て縮小へと転換する「大都市」が人々の身体の生まれと成長、成熟や老いという直線的な時間感覚で理解されるのに対して、「超都市」には成長も老いもなく、さまざまないのちが混在し、人口の新陳代謝がなくなって都市空間の秩序も大きく崩れる。

田中純は著書『磯崎新論』(講談社、2024)において、磯崎の「超都市」のイメージとは、スタニスワフ・レムの小説『惑星ソラリス』に登場するソラリスの海なのではないかと分析する。さらに「同時に、〈建築〉やより広い〈アーキテクチュア〉の〈イメージ〉を生み出すアラヤ識的な深層意識の『うみ』」(同、629頁)でもあったとする★1、2。

だとするならば、「超都市」のイメージ=ソラリスとしての「アラヤ識」(阿頼耶識)をひとまず創作の対象とし、それを具現化するためのモチーフとして「荒屋敷」というキーワードをもち込んでみると、先に挙げた磯崎の宣言「未来都市は廃墟である」は「ミライ都市は荒屋敷である」と更新されるのではないだろうか。

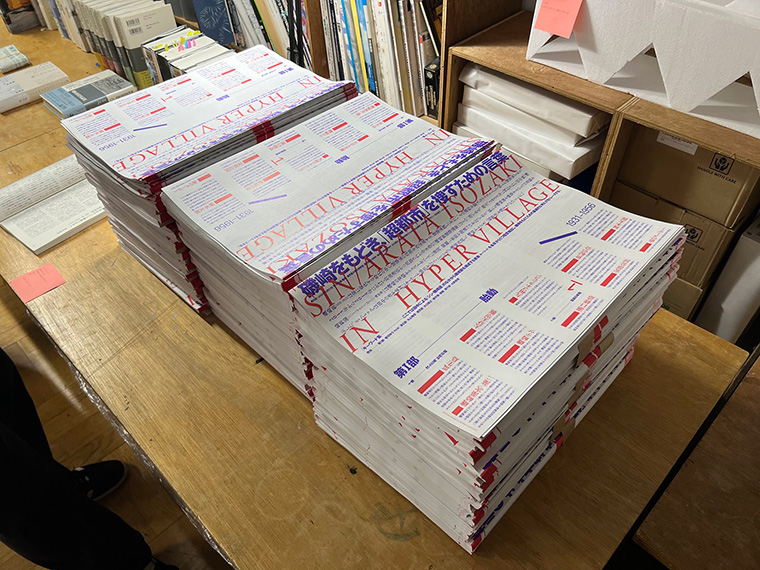

2025年5月17日、パフォーマンスに合わせて田中純『磯崎新論』(講談社、2024)から磯崎のキーワードを抽出して作成したZINE。

筆者撮影

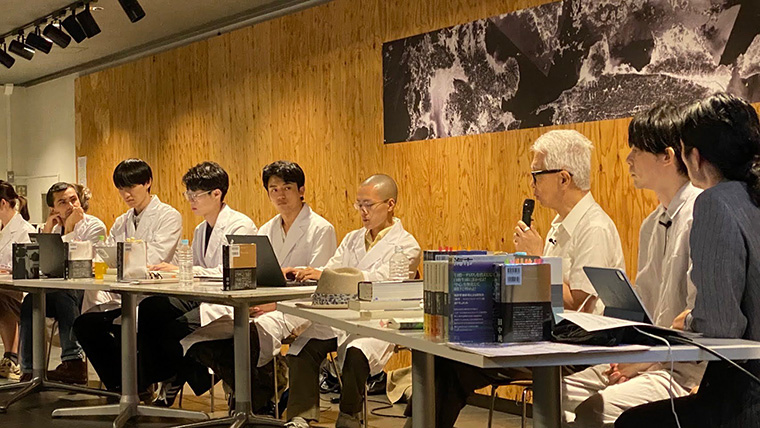

2025年6月23日、田中純氏、南後由和氏を迎えて開催された公開ゼミ「次世代の『シン磯崎』へ」。「超都市」を読み解くキーワードとして「阿頼耶識」が挙げられた。ここでの議論をもとに、2025年10月14日から展覧会を行なうことを決定した。

筆者撮影

この仮説を前提に大阪・関西万博が閉幕する翌日の2025年10月14日から2週間、磯崎の処女作である《新宿ホワイトハウス》でアーティストらとともにグループ展を開催することにしている。そこではこの5.4m立方のホワイトキューブを内包するこの小さな建築を「反ミライ都市=ディストピアとしての『超都市』のイメージ=阿頼耶識=荒屋敷」として見立て、それぞれが内なる原イメージ=デミウルゴスを駆動させ、磯崎が「ふたたび廃墟になったヒロシマ」を描いたように、まずはそれぞれの「ミライ都市」を描いてみるということをしてみたい。すぐに理解可能なものにならないかもしれないが、何度か繰り返していくうちに像を結んでいくのではないかと思う。ミライとは、そのような作業によって手繰り寄せるしかないのではないだろうか。

2025年8月8日、10月14日からの展覧会の会場となる新宿ホワイトハウスをアーティストらと訪問。共同キュレーションは涌井智仁氏。「阿頼耶識」を「荒屋敷」と誤読することで「超都市」についての解釈を示していく予定。

筆者撮影

注

★1──磯崎新は、ザハ・ハディドのデザインについて論じる際に、言語学者である井筒俊彦の著作を引きながら「アラヤ識」について触れている(『瓦礫の未来』[青土社、2019]44頁)。

★2──井筒俊彦によると「アラヤ識」とは、唯識学派の意識論において「過去の一切の経験が『意味化』して蓄えられる内的場所[…]の最深層」(『意味の深みへ』[岩波文庫、2019]326頁)に位置づけられるものだという。

関連記事

タグ一覧