✕ 閉じる

建築用

2025年09月19日

他者と他者をくっつける(井上岳:建築家、GROUP)

筆者提供

井上岳(いのうえ・がく)

石上純也建築設計事務所を経て、GROUP共同主宰。建築に関するリサーチ、設計、施工を行う。主な活動として、設計=《海老名芸術高速》(2021)、《新宿ホワイトハウスの庭の改修》(2021)、《道具と広い庭》(2023)、《夢洲の庭》(2025)、編著=『ノーツ 第一号 庭』 (2021)、『ノーツ 第二号 引越し』 (2024)。展示=「手入れ /Repair 」(2021、新宿WHITEHOUSE)、「Make Do With Now: New Directions in Japanese Architecture」 (2022、バーゼル建築博物館)、「DXP」 (2023、金沢21世紀美術館) 、「往復書簡/Correspondence 」(2023、ニューヨークa83)、「島をつくる/Planning Another Island」 (2024、銀座マイナビギャラリー) など。

他者との協働

私の所属する建築設計事務所GROUPは、リサーチ・設計・施工を実践する建築コレクティブで、他者との協働をテーマのひとつとして建築の実践を行っている。ここでの「他者」とは、単に他業種の専門家や職能者だけでなく、動植物や風、テクノロジーといった非人間的存在も含む。建築はつねに、協働のなかから始まる。もちろん協働は決して容易なものではない。少しの認識のズレや意見の違いが口論を生み、物事の決定には多くの時間がかかる。けれどここに、建築の可能性があると考えている。

ルネサンス期に建築家という職能が生まれて以来、設計者は自律性を保つためにしばしば役割を純化し、建築家個人のブランドを高める巨匠主義が進み、建築をつくる際の協働の関係性は見えづらくなっている。さらに、近年はメディア環境の加速的発展によりスペクタクルが求められ、視覚的表現が優先され、複雑なプロセスや関係性の厚みは外部からますます見えにくくなっている。今日では本来、協働や分業が広く行われているものの、出来上がる建築に関して、未来のみを志向するポジティブで口当たりのよいコンセプトとともに建築家のみが強調され、その背後にある協働の厚みは可視化されにくい。こうした建築家がすべてを担うかのように見せる役割の単純化と、メディアに適応するための合理化の過程で、「協働」の実態は背景に押しやられてきた。

私たちは、この未来のみを志向する言説や建築家個人の陰で見えづらくなっている協働性を再考し、そこを起点に建築そのものの枠組みを揺らがせることを試みている。そして、その協働の関係性のなかで見過ごされがちな事物や風景を再編したい。本稿ではバードウォッチング、そして大阪・関西万博で設計したトイレ1《夢洲の庭》を通して、他者との協働を再考することから、建築の可能性を拡げようとした試みを紹介する。

GROUP《夢洲の庭》(2025)

提供=GROUP

バードウォッチング

協働における他者は人間同士だけでなく、人以外の存在でもありうる。たとえば、協働は他者への眼差しから生まれ、空間をつくり出す。こうした視点を示す事例として、以下にバードウォッチングによる都市空間の再編を挙げたい。そこでは、人の他者への眼差しから広大な空間が立ち上がっている。

東京都内のある埋立地では、市場への開発が予定されていたが、地域住民がその場所でバードウォッチングを行い、多くの希少な野鳥の生態が確認され、開発への反対運動が起こったことで開発が中止になり、「東京港野鳥公園」として保護区となった。ここでは、身体的な眺めるという行為が双眼鏡やカメラなど、遠くを眺めるテクノロジーと結びつき、写真や映像データの積み重ね、生態の野帖への記入──これらの記録によって土地利用計画に介入し、その場所の用途や意味を転換させることで、広大な空間が再編された。こうして市場として開発されるはずだった場所に別の風景をつくり出した。このように、眺めるという行為がなすすべなく進む都市開発へ抗い、空間や制度を変容させることがある。

2021年の夢洲の鳥たち

撮影=公益社会法人大阪自然環境保全協会

提供=GROUP

大屋根リングの外の夢洲の風景

撮影=村田啓

夢洲の庭

この「眼差し」を設計に組み込むことを試みたのが《夢洲の庭》(2025)である。これは大阪・関西万博のために設計されたかつての生態系を再編するトイレである。万博の会場である夢洲は1970年代から埋立開発が始まり、バブル崩壊後は長らく放置された。その間に絶滅危惧種を含む動植物が棲みつき、独自の生態系が形成された。しかし、万博および統合型リゾート(IR:カジノ、ホテル、商業施設などを含む大型複合開発)の開発によって、建築をつくるために再び更地化されつつある。そこで私たちは、人のためのイベントである大阪・関西万博で、この失われた生態系を再構成した「人が入れない場所」として《夢洲の庭》を設計した。

《夢洲の庭》鳥瞰する

撮影=村田啓

《夢洲の庭》中庭をみる

撮影=村田啓

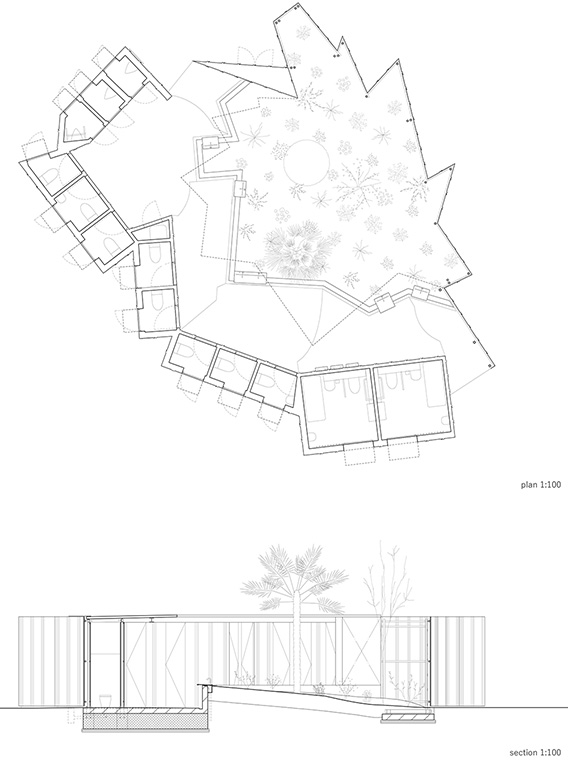

まず、プログラムに関して、トイレには13の個室があり、それぞれに入口と出口が設けられている。この構造は、利用者同士が顔を合わさずに出入りできるジェンダーに配慮した空間の提案であると同時に、庭を眺めるための動線でもある。個室を出ると、目の前には風に揺れる葦の音、水面に反射する光、鳥の気配が広がる。さらに、建築の壁には風景を鈍く反射させる亜鉛メッキの安全鋼板を用い、庭の風景が反射して映し込まれ、見る角度によって壁の向こうへ続く庭の姿はつねに変化し、あったかもしれない風景が立ち上がる。日常的で私的な行為の直後に、非日常的な風景と出会い、利用者の記憶のなかに新たな風景を重ねていく。

次に、植物と鳥たちに関して、中庭には、環境保護団体「大阪自然環境保全協会」の観察データを参照し、かつて夢洲にあった植物が植えられている。さらに、環境保護団体の鳥類観察データをもとに、夢洲にかつていた鳥たちの生息域を分析した。分析では、かつての鳥たちの生息域を3Dシミュレーションによって特定した。シミュレーションを通じて、かつて夢洲を経由していた鳥たちの移動経路が、現在の開発計画によって、国を超えて往来する渡り鳥の国際的なネットワークの経路を変えつつあることが明らかになった。夢洲の開発は局所的な問題にとどまらず、地域や国を超えた広大な生態系に影響を及ぼしている。人の行為が、地域や国を超えた広大な生態系を変えていくこと。《夢洲の庭》ではそれを見つめることができる庭を設計した。

最後にテクノロジーに関して、《夢洲の庭》の生態系はテクノロジーによっても夢洲の自然を再編している。中庭には、音のニッチ仮説にもとづいた人以外の存在に向けたサウンドスケープが設けられている。ここでは、人間の手を介さずに維持される生態系が生成され、人工と自然の境界は編み直されている。

《夢洲の庭》では設計者や観察者だけでなく、鳥、植物、昆虫、風、PC、スピーカーなど、非人間的存在までもが設計に関与し協働の一部となった。こうした存在同士が交差し結びつくこと、それが私たちの考える協働のかたちである。ここで見えてくるのは、「協働」が人間の枠を超え、人以外の存在との関係へと広がり、広大な場所そのものを変えてしまう可能性である。

《夢洲の庭》手洗いと鏡をみる

撮影=村田啓

《夢洲の庭》水辺

撮影=村田啓

他者と他者をくっつける

《夢洲の庭》では、人が立ち入らない場所をつくることで、かつての失われた生態系と現在の環境、そして、あったかもしれない風景が交差する、もうひとつの夢洲を設計した。身体、他者、人工、社会、自然、これらのつねに切り離されて扱われてきた事柄をあらためて結び直してみる。はじめは、双眼鏡を覗き、他者を見つめるという些細なことかもしれない。それをきっかけに、社会、地域、国などの枠組みを超えた空間をつくりだすこと。建物をつくるとき、協働は不可欠に起きている。それにもかかわらず、未来だけを志向する言説と建築家の陰で、その背後にある多様な関係性の積み重ねはほとんど見えなくなっている。こうして協働はブラックボックス化する。だからこそ、建築はその箱を開き、その関係性を見つめ直すことで、再び周囲の他者と予期せぬかたちで接続し直す。それが、「協働」──すなわち、他者と他者をくっつけるという行為である。そして、建築は、これらの他者との交差によって、現在とは異なる風景の輪郭を描き続ける。

【了】

関連記事

タグ一覧