✕ 閉じる

建築用

2025年10月21日

建築と演劇は、電気と森もくっつける──シリーズ「家を渉る劇」について 本橋仁(建築史家、家を渉る劇)

本橋仁(もとはし・じん)

1986年東京都生まれ。建築史家。金沢21世紀美術館レジストラー、奈良文化財研究所客員研究員、総合地球環境学研究所客員准教授。家を渉る劇。2024年より『建築討論【建築討論にリンクをかけてください:https://medium.com/kenchikutouron】』(日本建築学会)編集長。博士(工学)。

主な建築作品に《旧本庄商業銀行煉瓦倉庫》保存改修(福島加津也+冨永祥子建築設計事務所と協働、2017)など。共編著書に『クリティカル・ワード 現代建築』(フィルムアート、2022)、『ホルツ・バウ──近代初期ドイツ木造建築』(TOTO出版、2022)、『4D 建築をわたる4つのディスカッション』(TOTO出版、2025)など。キュレーションした展覧会に「第14回ヴェネツィア・ビエンナーレ国際建築展日本館」(2014)、「分離派建築会100年──建築は芸術か?」(パナソニック汐留美術館ほか、2020〜21)、「すべてのものとダンスを踊って──共感のエコロジー」(金沢21世紀美術館、2024〜25)など。

もう、かれこれ10年近く演劇活動をしている。と話すと、「え 本橋さんって役者してんスカ」と反応されること多々であるが、そうではない。私の専門は「建築史」なのであるが、その建築の空間の質を見せるために演劇を企画しているというのが適切である。ただ、そうして始めたこの演劇活動も、じつをいえば自分でも着地点をとうの昔に見失っている。暗中模索しているのだ。

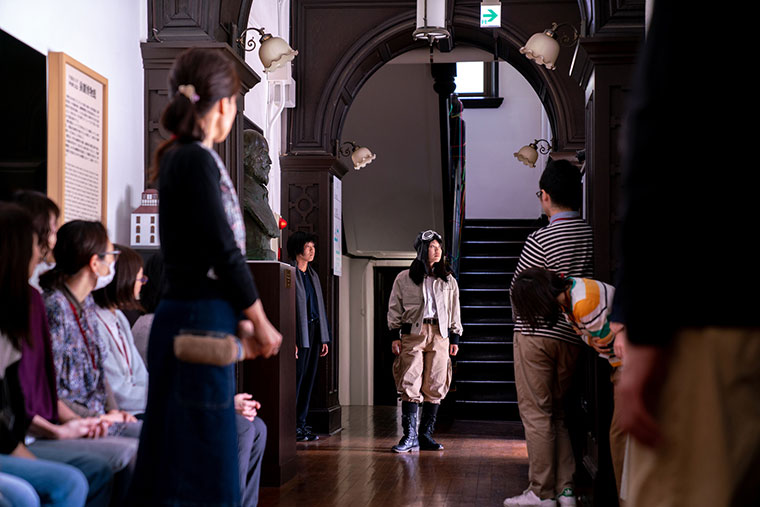

早稲田大学演劇博物館開館90周年記念 2018年度秋季企画展「現代日本演劇のダイナミズム」記念イベント

ゲッコーパレード出張公演「家を渉る劇」vol.3『リンドバークたちの飛行』

撮影=瀬尾憲司

建築を伝える、カサカサの唇

ことのはじめは20代のころ。建築史のなかでも、とくに近代建築を専門としている私は、いろんな機会に建築のツアーガイドを求められるようになった。東京に残る近代建築を見て歩き、解説して、お小遣いをいただく。いま、大阪のほか、京都や東京では建築祭が盛んだ。そうした祭りに足を運ぶ、建築ファンは、いまやどれだけの人数がいるのだろうか、もうブームである。そんな時代のなかで告白すれば、私は、そうした建築ファンよりも建築の数を見ている自信がない。熱心な建築ファンは、全国津々浦々、建築を見て歩いては、パシャリ、あっちいってはパシャリ。そうしたフットワークの軽さは、とてもうらやましい。そんななかで、私が建築ツアーのガイドなどしていいわけがない、と後ろめたさが重くのしかかるようになっていった。

こうしたツアーのなかで、どうも自分の言葉に重みがもてないことも、撃沈のひとつの要因でもあった。「これは、ホニャララ年に、フニフニ氏が、ヒョロロロ様式で建てたんですよ〜」なんて言ってしまった日には、どうも自分の口が空回りしてしまい、唇がパクパク状態になってしまうのだ。情報はたしかに伝えた。でも、私が本当に伝えたい建築の魅力を伝えられているのか? あるいは、見せたい建築の姿が情報によって埋もれてしまったのではないかと、苦悶するようになる。

救いだったのは、そこにピーター・ブルック(イギリスの演出家)よろしく「なにもない空間」に、ものを見せるプロたちが、私の周りにいたことだった。演出家の黒田瑞仁さんと、セノグラファー(展覧会や舞台などの時間も含めた空間デザイナー)で建築家の渡辺瑞帆さんの2人であった。同じ学び舎を卒業した同窓でありながら、演劇のド中心で活躍する2人でもある。そんな彼らと3人で立ち上げたのが「家を渉る劇」というシリーズであった。納豆工場からバイオマス発電所まで、さまざまな建築物を演劇の舞台として使いながら、なんだかんだ昨年までで6回の公演を行なうにいたった。

シリーズ「家を渉る劇」とは?

私たちは、このシリーズを説明する際に、次のように書いている。

文化財として保存され、その姿を伝え続ける建築。そこに一編の戯曲が、物語と俳優、観客を連れて訪れる。そこに演劇や人々の行為が持ち込まれたつかの間、その建築はまた違う己を発見するのではないか…。戯曲と共に各地を訪問し、出会いと変貌を観察する移動型の連続プロジェクト。2017年より黒田瑞仁(演出家)、本橋仁(建築史家)、渡辺瑞帆(セノグラファー)で活動を始めた演劇プロジェクト。

誤解されぬよう先に述べておくと、この「家を渉る劇」では洋館で仮面舞踏会を演じるようなことはしない。工場で、プロレタリア演劇を上演することもない。その建築のもつコンテクストに合うような、戯曲をいれるのでもない。むしろ、納豆工場をブレヒトの戯曲『リンドバークたちの飛行』の力を借りて大西洋にし、バイオマス発電所はシェイクスピアの戯曲『マクベス』の力を借りてバーナムの森となった。つまり、演劇の力を使って、その強い空間のもつコンテクストから引っ剥がすようなものでもある。

「家を渉る劇」vol.4『リンドバークたちの飛行』宮城野納豆製造所(宮城県仙台市)

撮影=鄭麗娜

「家を渉る劇」vol.4『リンドバークたちの飛行』宮城野納豆製造所(宮城県仙台市)

撮影=鄭麗娜

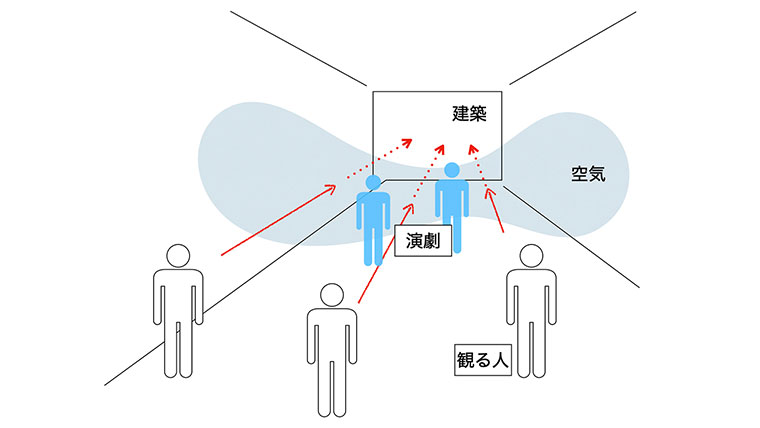

建築を見るのに、建物にピッタリとくっつく様式や機能といった情報ではなく、古臭い言い方を許してもらえば、その手前にある「空気の質」そのものに着目したい。まったく異なるコンテクストをもつ戯曲を差し込み、空気の中で俳優が振る舞う。そして、空気の向こう側にある物体としての建築を後景化させたい。意地悪なようでありつつも、この操作によって、建築をより自由にできると考えている。つまり建築自体が「違う己を発見する」ことを目指すプロジェクトでもあるわけだ。

演劇によって後景化することで建築を自由にする試み

筆者作成

都市と山とを、演劇でくっつける

「家を渉る劇」の近作《バイオマス・マクベス》(2024)は、「森の芸術祭 晴れの国・岡山」(岡山県、会期=2024年9月28日〜11月24日)の公式プログラムとして上演された。タイトルに「バイオマス」とあるのは舞台となった岡山県真庭市が、20年ほど前の構想からはじまりバイオマス発電の事業を行なってきたことと関係している。環境問題を、いまや中小企業であっても無視できなくなっている時代において真庭市は、バイオマス発電を通して、環境問題に取り組んできた地域である。

CO2排出量の多寡が企業価値にも反映されるようになり「カーボンクレジット」という制度が登場している。温室効果ガスの削減量や吸収量を、お金(カーボンクレジット)で取り引きできるようにするものだ。致し方なく排出する企業は、森林を育成する活動に対して、そのCO2削減量を対価を払って購入することができる。そうすることで、CO2削減に取り組む市町村や企業の環境への取り組みに対して、お金が流れる仕組みをつくるのだ。

不思議なことだが、例えば、野球やサッカーなどで、カーボンオフセット付チケットというものが販売されることがある。このチケットを売ることで、ゼロカーボンナイターが実現できるというのだ。「ん? ナイター照明がついているのに、ゼロカーボン??」と疑問に思われるのも当然だが、排出する量に見合う分の、カーボンクレジットを購入すれば、それが実現可能となる。

言葉ではわかった。でもやはり森を身近に感じられない都市生活者には、どうも実感がわかない。森と電気を消費する都市。この遠く離れた両者の存在をなんとかできないものか。この2つの存在を近づける方法、それは演劇という手法——まさに「家を渉る劇」——が有効ではないかと考えた私たちは、こうしたカーボンクレジットを推進しカーボンニュートラルの実現を目指す事業者、株式会社ステラーグリーンから学術協力を得て、脚本や演出のチェックを受けながら、新作に取り組んだ。

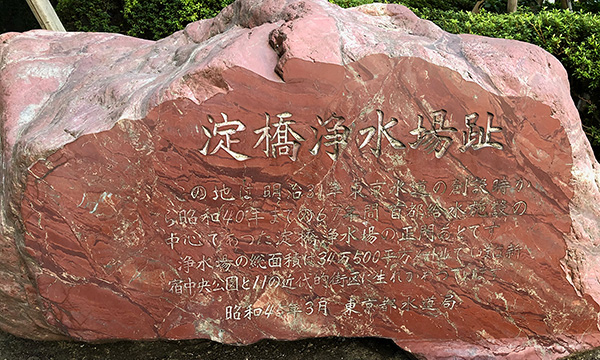

企画を前にこの演劇は舞台となる場所探しから行なう(岡山県真庭市)

筆者撮影

バイオマス・マクベス、山が動く

この森と都市をつなぐための戯曲として選んだのは、シェイクスピアの『マクベス』であった。物語の核心には、魔女が残す不思議な予言がある。もしバーナムの森が動かなければ、マクベスの地位は安泰であるというものだ。森が動くなどありえない、とマクベスは安心する。だが実際には、敵軍が身を隠すために枝葉を掲げながら進軍する様子に、まるで森そのものが動いていると錯覚し取り乱す。ありえないはずの光景が現実になった瞬間、マクベスは混乱のなかで命を落とすのである。

山と建築と役者。演劇を通して、山もまた見え方が変わってくる

「家を渉る劇」vol.6 真庭バイオマス集積基地、真庭バイオマス発電(岡山県真庭市)

筆者撮影

真庭バイオマス集積基地が最初の舞台となった

「家を渉る劇」vol.6 真庭バイオマス集積基地、真庭バイオマス発電(岡山県 真庭市)

撮影=瀬尾憲司

観客もまた木を手に取り、森になる

「家を渉る劇」vol.6 真庭バイオマス集積基地、真庭バイオマス発電(岡山県真庭市)

撮影=瀬尾憲司

この「森が動く」という摩訶不思議さは、遠く離れた都市と山とが、カーボンクレジットによって結びつくという不思議さと少し重なる。目の前で木が動くことと、数字のうえで都市と森がつながること──一見突拍子もない出来事が、たしかに社会を動かす力をもっている。

私たちは、観客自身にも木を手にしてもらった。マクベスの討伐に向かう軍勢よろしく、観客は枝を掲げ、森の一部となって進む。舞台の外にいるはずの人々が、いつのまにか物語の内部に巻き込まれ、観客席は森に変わっていく。観客が森になる、その瞬間に、都市と自然の距離は一気に縮まり、電気と木々と人間の物語が重なり合う。

演劇を建築や空間にもち込むことは、こびりついた文脈を漂白し、異なる物語を重ねる行為でもある。枝を手にした観客の身体と記憶には、その変貌が刻まれる。建築は自らを新しい角度から映し返し、「場の再呼吸」が催促される。言葉にしようとすれば手のひらからすり抜けるほど儚い体験だが、演劇が生み出す再文脈化の作用──それは、空間や時間の枠を超えて物語を繋ぎ直し、建築に新しい意味と価値を与える営みなのだ。

後半は場所を移し発電所が舞台となる

「家を渉る劇」vol.6 真庭バイオマス集積基地、真庭バイオマス発電(岡山県真庭市)

撮影=瀬尾憲司

終演後、観客はバイオマス発電の火を見る。ここで森と電気がようやく繋がる

「家を渉る劇」vol.6 真庭バイオマス集積基地、真庭バイオマス発電(岡山県真庭市)

撮影=瀬尾憲司

関連記事

タグ一覧